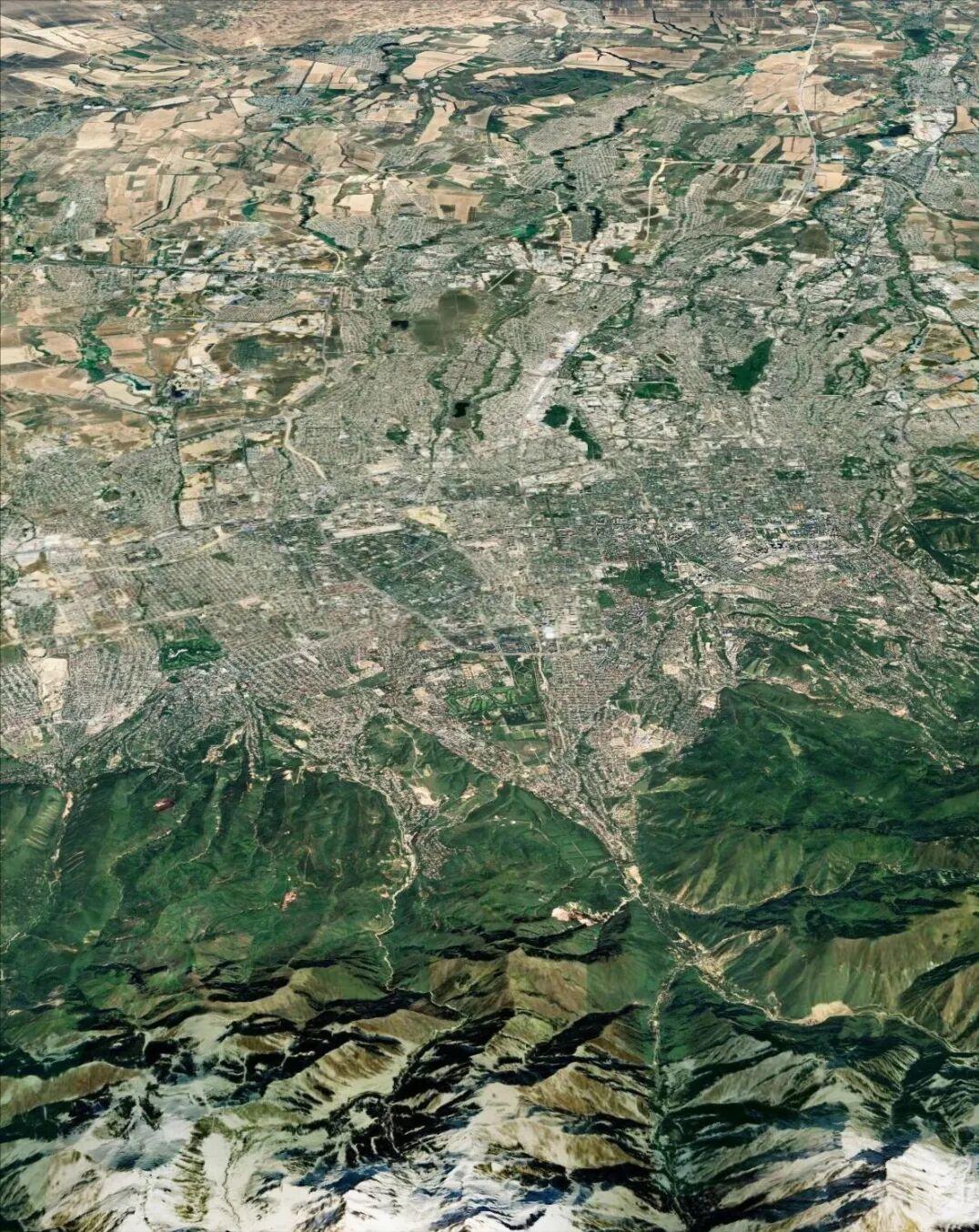

1177万维吾尔族:东亚容貌混金发碧眼,他们祖先是从哪来的? 走在新疆的大巴扎里,总能看到特别有意思的画面:隔壁摊位卖葡萄干的大叔,眉眼间带着典型的东亚轮廓,说话带着亲切的新疆口音;斜对面织艾德莱斯绸的姑娘,却有着深眼窝和浅棕色头发,笑起来露出两个小梨涡。 这两种截然不同的容貌,都属于咱们1177万维吾尔族同胞(数据源自第七次全国人口普查),为啥会有这么特别的差异? 很多人都好奇,他们的祖先到底是从哪儿来的,难道真的是不同族群凑到一起慢慢变成一家人的? 其实不少人都有个误区,觉得一个民族的祖先肯定是某一个“老祖宗部落”传下来的,但维吾尔族的来历,更像是一部跟着丝绸之路走的“大家庭集合史”。 要说最核心的“源头之一”,得提公元840年那事儿,当时在蒙古高原上的回鹘汗国没了,大量回鹘人带着家当往西迁,最后到了西域,也就是现在的新疆地区。 这部分回鹘人可不是单一族群,他们本来就混了突厥、铁勒这些草原部落的基因,长相上带着东亚草原民族的特点,比如偏浅的肤色和温和的眉眼,这也成了后来维吾尔族容貌里“东亚风”的底子。 可那些金发碧眼、深眼窝的特征又咋来的?这就得说丝绸之路的“魔力”了。 西域这地方,古代可是东西方往来的必经之路,不光运丝绸、香料,更重要的是,好多不同地方的人都在这儿落脚。 从汉朝开始,中亚的粟特人、西亚的波斯人,还有当地的吐火罗人,就沿着丝绸之路往西域跑。这些人大多是印欧语系的,长相上自带深眼窝、高鼻梁的特点,有的还留着金发或棕发。 他们到了西域后,没把自己当“外人”,有的做买卖,有的种地,慢慢和西迁来的回鹘人住到了一起。 时间长了,不仅互相通婚,连说话、过日子的习惯都掺到了一起。 比如现在维吾尔语里,还能找到不少粟特语、波斯语的词;考古学家在吐鲁番的古墓里,既挖出过带着东亚花纹的绢布,也见过画着印欧面孔的壁画,这些老物件儿,就是当年大家“凑成一家人”的证据。 而且这种融合不是“一次性搞定”的,而是断断续续持续了上千年。就说唐代吧,中原王朝在西域设了都护府,不少汉族士兵、工匠、商人跟着过来,有的就在这儿扎了根,和当地的回鹘人、粟特人成了亲家。 到了元代,蒙古人过来管理西域,又带来了新的生活方式,慢慢也融入了当地;哪怕是到了清朝,中亚还有些部落迁到新疆,最后也成了维吾尔族大家庭的一员。 比如大家可能听过的“土尔扈特东归”,虽然主要是蒙古族,但跟着回来的一些中亚小部落,后来也和当地维吾尔人一起生活,慢慢就成了一家人。 这么多年下来,不同族群的基因、长相特点混到一起,才有了现在维吾尔族里“东亚脸”和“异域脸”并存的情况。 说白了,不是“祖先来自某一个地方”,而是“好几个地方的人,在新疆这片土地上慢慢变成了一家人”。 现在新疆的一些考古发现,也在悄悄告诉我们这些往事。2023年的时候,考古队在喀什的莫尔寺遗址清理文物,挖出了不少唐代的东西。 有带着回鹘风格的陶俑,俑的眉眼是东亚样式的;还有波斯风格的金银器,上面的花纹是中亚那边的;甚至还有块刻着汉文的石碑,字里行间讲的是当时中原和西域的往来。 这些东西放一块儿,就像在说“当年这儿的人,本来就来自四面八方”。 莫尔寺还是个佛教遗址呢,要知道维吾尔族历史上最早信佛教,后来才慢慢改信伊斯兰教,遗址里的壁画更有意思,既有中原画风的飞天,又有印欧面孔的供养人。 这说明不光人在融合,连信仰和文化也在互相影响,而文化能融到一起,前提肯定是人先住到一块儿、互相认可了。 还有人容易搞混,觉得“维吾尔族”就是古代的“回鹘人”,其实不是这么回事。 “维吾尔”这个名字,直到元代才慢慢固定下来,之前的“回鹘”“回纥”虽然和现在的维吾尔族有关系,但更像是“老祖宗的某一支”,不是完全一样的。 就像咱们汉族,也是融合了炎黄部落、东夷、西戎这些才形成的,维吾尔族也是在不同朝代里,不断吸收周边族群的文化和基因,最后才变成现在的样子。 这种“大家凑到一起成一家”的特点,不光是维吾尔族有,其实咱们中华民族好多民族都是这样,这也是咱们文化能包容的地方。 现在在新疆的日常生活里,还能看到这种融合的痕迹。比如维吾尔族男子穿的袷袢,看着像草原民族的长袍,可上面绣的花纹,又有中亚的特色;女子爱穿的艾德莱斯绸,图案里既有波斯的几何纹,也有中原常见的牡丹花。 吃的就更明显了,手抓饭里的羊肉和胡萝卜是西域本土的,大米却是从南方传过来的;烤包子的做法学自中亚,可馅料里放的孜然、洋葱,又和中原的调味习惯合到了一起。 这些平常的衣食住行,其实都是千百年融合史的“活证据”,比书本上的文字更能说明,维吾尔族的祖先从来不是“某一个地方的人”,而是来自四面八方、最后在西域扎根团圆的一家人。

张义樘

[doge][doge][doge]