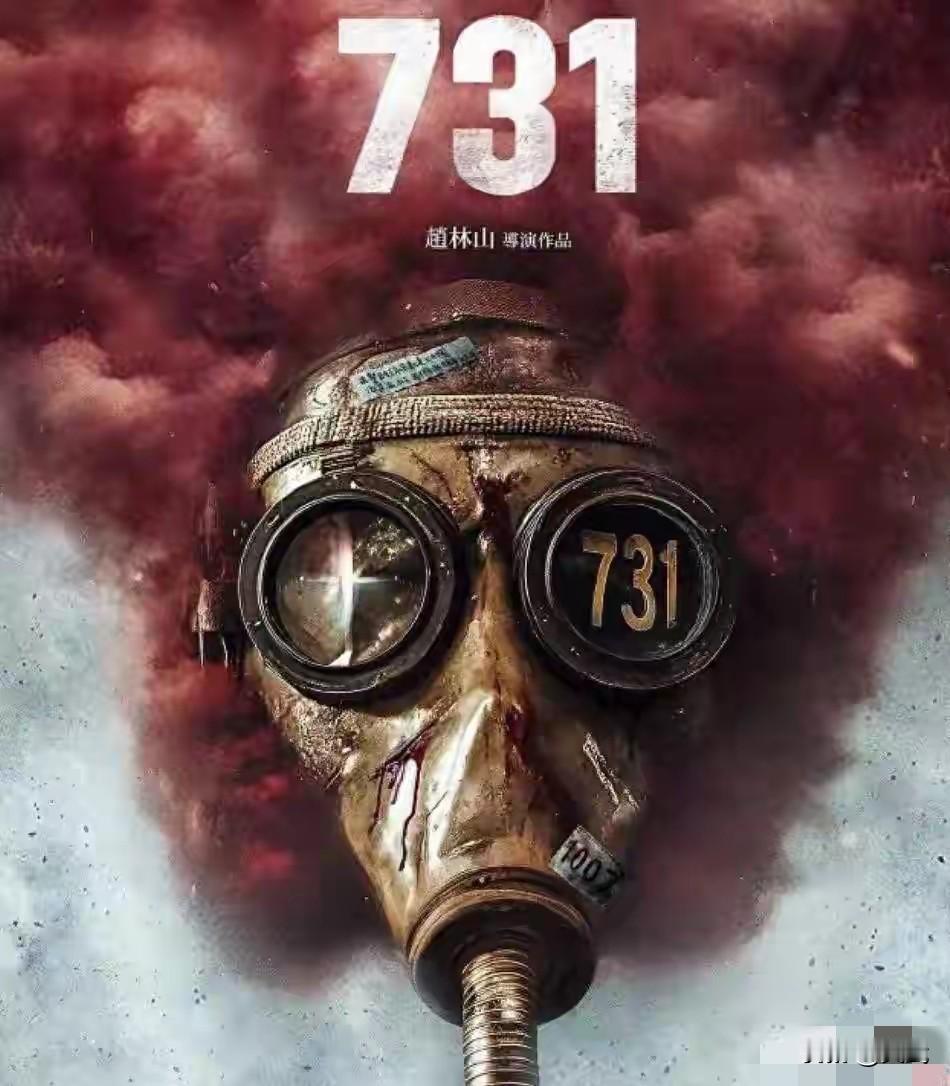

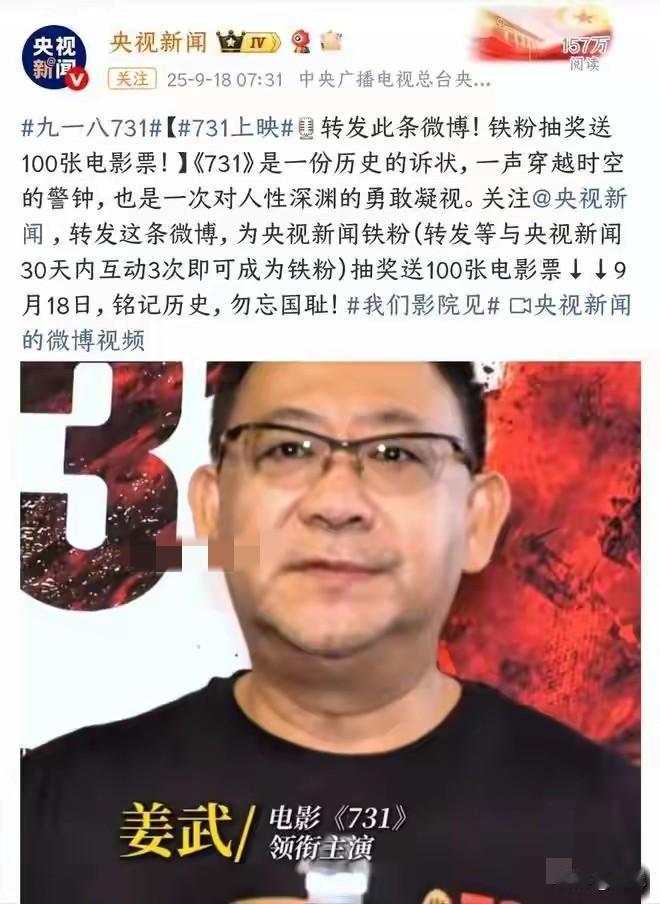

电影《731》上映仅一天,口碑却断崖式下滑,9月18日,一个让中国人集体沉默的日子,这部揭露日本731部队暴行的影片,上映首日便陷入舆论漩涡: 一边是豆瓣、猫眼等平台涌现的“剧情失真”“煽情过度”等格式化差评,甚至有人公然否认细菌战历史;另一边是央视以“勿忘历史”为题的长文力挺,配图中冻伤实验、活体解剖的史料照片,让无数网友泪目。 导演赵林山曾坦言:“拍《731》不是接活儿,是还债。”为还原真相,剧组在哈尔滨遗址旁1:1搭建实验基地,演员们近乎自虐地贴近角色:姜武绝食三天演绎濒死囚犯,王志文在零下20℃的低温实验室体验冻伤实验,李乃文减重20斤塑造骨瘦如柴的受害者。这种近乎偏执的考据,源自对8000页解密档案、400小时影像资料的梳理,包括苏联缴获的《731部队实验日志》。 然而,部分差评的逻辑却荒诞不经:“囚犯衣服太干净”“特效不逼真”,却无视剧组为过审不得不删减活体解剖等镜头、改用隐喻表达的无奈。更刺耳的是日本右翼将暴行美化为“医学先锋”,而某些国内声音竟附和“应放下仇恨”。网友反击道:“铭记历史不是仇恨,而是对30万遇难同胞的尊重。” 央视的回应没有煽情,只有9张照片:被注射鼠疫的婴儿标本、冻伤后发黑的手指、解剖台上锈蚀的镣铐。文字仅一句:“没有人能平静地看完。”这让人想起《南京照相馆》上映时,有人高喊“要放下仇恨”,可仇恨从未被铭记,又何谈放下? 导演删减的活体解剖镜头,恰是民族记忆的伤疤。网友整理的史料显示,731部队曾用活人进行“母爱实验”:将母亲与婴儿关入高温室,观察母亲是否会为救孩子而忍受灼烧。这种“不完美”的呈现,反而成了最锋利的控诉。 《731》的争议本质是一场记忆争夺战。当有人说“要向前看”,他们想看的其实是粉饰过的未来。但历史从未远去——哈尔滨遗址下仍检测出炭疽杆菌,那些未曝光的实验日志里,还有多少未亡人的名字? 电影官微的结语振聋发聩:“铭记,是为了不再需要铭记。”这句话的残酷在于:只有当人类彻底告别兽性,我们才有资格淡忘兽行。而今天的差评与力挺,不过是这场漫长较量的一个切片。 9月20日,电影上映第三天,哈尔滨下起了雪。遗址旁的拍摄基地已拆除,但混凝土下仍埋着当年的实验砖。或许正如央视那张焚尸炉照片的配文:“有些灰烬,注定要飘散在风里;但有些灰烬,必须烙在骨头上。”