前段时间给大家聊过固态电池,没想到最近储能电池板块也起飞了。

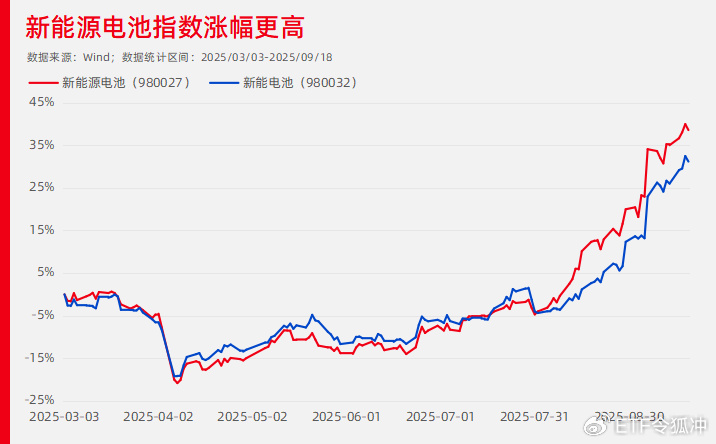

截至9月17日,聚焦储能电池的国证新能源电池指数(980027)已经悄悄上涨了超50%。跟踪这个指数的储能电池ETF(159566)9月以来净流入超10亿元,规模稳坐同标的ETF的头把交椅。

01

储能需求全面开花

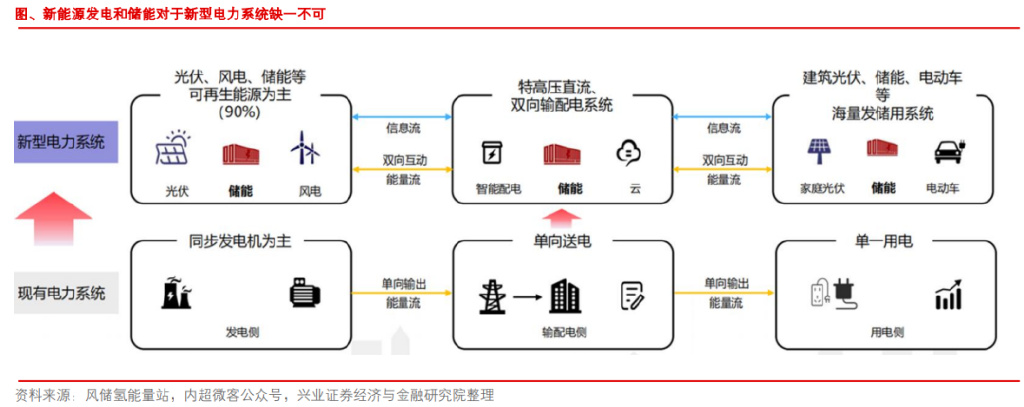

随着风光发电占比提高,其随机性和波动性使电网在频率、电压和成本方面面临挑战,限制了新能源消纳。

储能系统通过削峰填谷平滑风光出力,减少弃风弃光,保障电网稳定运行,成为新型电网的关键。

要说储能板块为啥突然火起来,还得从三个方面展开。

首先是政策这只“看得见的手”在发力。

今年年初,国家出台了一个重磅政策,简单说就是风电光伏这些新能源以后不能再享受特殊待遇了,必须跟火电一样参与市场竞价。

这下可把新能源企业给难住了——以前有优惠电价兜底,现在要靠市场说话,电价波动风险一下子就凸显出来了。

怎么办?最直接的解决方案就是配储能。

有了储能系统,新能源企业就能在电价低的时候储电,电价高的时候卖电,这峰谷价差一来一去,收益就有了保障。这就像是给新能源企业装了个“电力银行”,可以存取自如。

更让市场兴奋的是,9月12日,国家又引发了重磅文件《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》,里面明确提出到2027年,咱们国家的新型储能装机目标要达到180GW以上,这可是现在存量的整整两倍!

这个目标一出来,整个市场对储能行业的信心瞬间就被点燃了。

其次,AI和数据中心的火爆发展给储能带来了意想不到的新机遇。别看这两个领域看起来跟储能有些远,实际上关系非常密切。

现在AI应用越来越多,DeepSeek、各种AIAGENT层出不穷,这些应用背后都需要强大的算力支撑。而算力就意味着数据中心,数据中心又意味着用电大户。根据相关数据,全球AI数据中心市场规模已经从2018年的不足50亿美元发展到2024年的136.2亿美元,预计未来几年还会保持近30%的年化增长率。

这些数据中心对电力供应的要求极其苛刻——不能停电,不能波动,必须24小时稳定运行。传统的备用电源已经满足不了这种要求了,储能系统凭借其高效率、高稳定性,正在成为数据中心的新宠。可以说,AI的每一次突破,都在为储能市场添柴加火。

第三个推动因素就是固态电池技术的突破。

这前段时间已经给大家讲过,固态电池最大的优势就是能量密度高、安全性好。同样的体积下,固态电池能储存更多的电量,而且不容易起火爆炸。

特别值得关注的是,固态电池不仅在储能领域有广阔前景,在低空经济、人形机器人、高端新能源车等新兴领域也大有可为。这就像是一个技术平台,应用场景越多,市场空间就越大。

02

储能电池有自己的指数

储能产业链本身还挺复杂,上游有原材料,中游有电池制造,下游有系统集成,具体到投资上怎么落脚?

这时候就要提到国证新能源电池指数(980027)了。

从它的编制方案就能看到,其储能含量肯定高。

从指数构成看,该指数中储能系统相关个股的权重高达65%,包括储能电池、逆变器、系统集成、电池温控、液冷、消防等各个环节,基本覆盖了储能产业链的核心部分。剩下的35%则集中在电池制造环节。

相比市场上其他同类指数,国证新能源电池指数能够更好地反映储能行业的整体发展情况。

从估值角度来看,目前该指数的滚动市盈率为32.87,估值水平还相对合理。

03

同标的规模第一的储能电池ETF

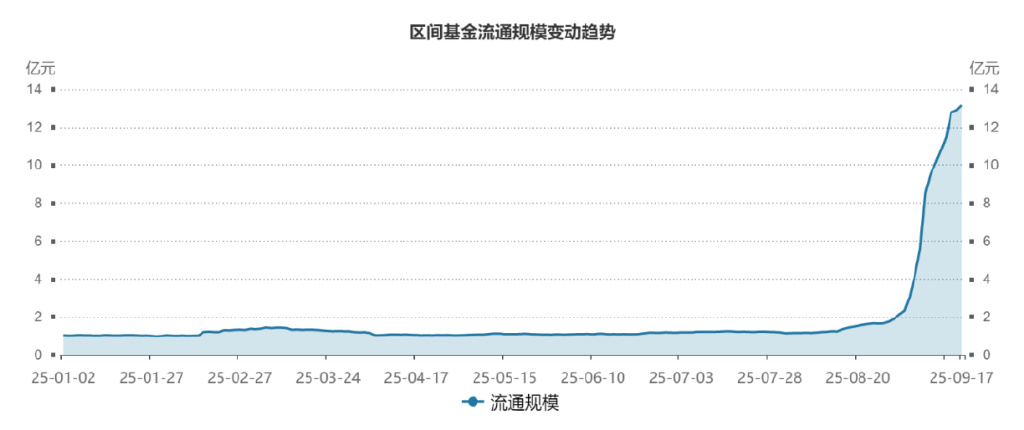

现在全市场跟踪国证新能源电池指数的基金并不多,其中规模第一的是储能电池ETF(159566),达到13亿元。

今年,我们看到好多爆发式增长的ETF,储能电池ETF也算其一。这样的走势背后是基金公司前瞻性的布局,当相关板块迎来各自产业的“DeepSeek时刻”,自然水到渠成。

此外,大家还可以通过场外联接基金(A类:021033;C类:021034)来参与这个市场机会。

当然,储能行业虽然前景光明,但短期内可能还会面临技术迭代、政策变化、市场竞争等各种挑战。

从长期来看,随着全球能源转型的深入推进和电力市场化改革的不断完善,储能行业的发展空间还是非常广阔的。特别是在AI、数据中心、工商业储能等新兴应用场景的推动下,整个行业正在迎来新一轮的发展机遇。

风险提示及免责声明

基金有风险,投资需谨慎。

本公众号所载内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势等判断进行投资的参考。我司对这些信息的完整性和数据的准确性不作任何保证,不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更,不代表我司的正式观点。投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书以及在中国证监会指定信息披露媒介上发布的正式公告和有关信息,了解基金的风险收益特征及风险评级,投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。中国证监会的注册不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。以上材料如需转载,请联系本公众号运营人员,谢谢支持。