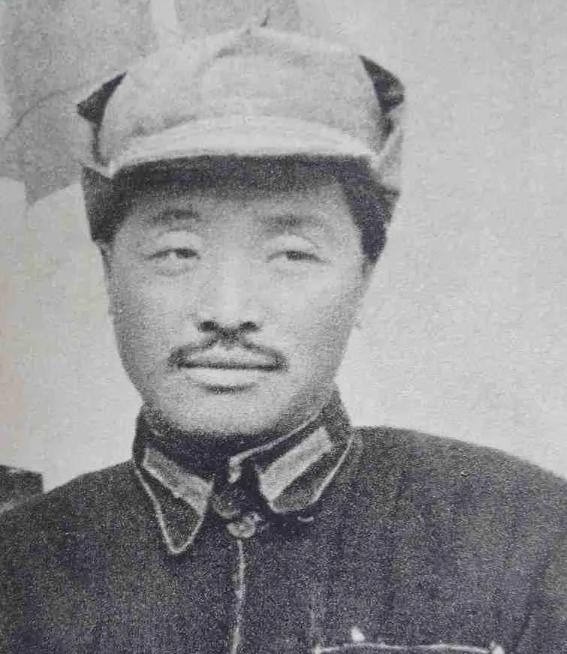

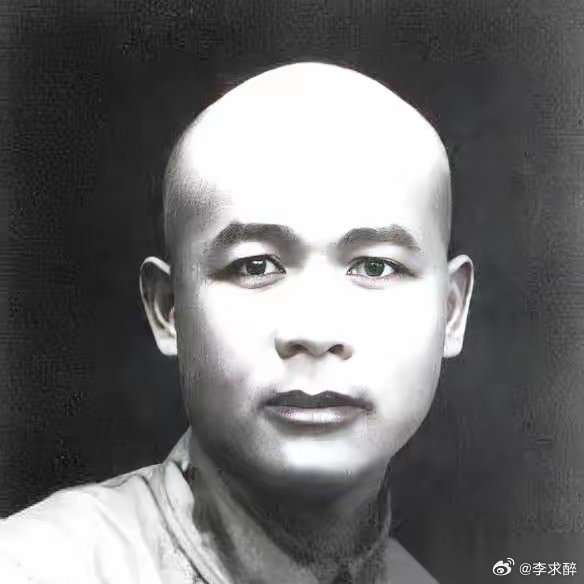

1958年,志愿军撤军前,黄继光弟弟当逃兵被抓回,他含泪承认:黄继光是我哥。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 四川中江县的黄家原本就是普通农户,父亲早逝,母亲邓芳芝独自抚养几个孩子,大哥早早夭折,姐姐被送走当童养媳,家里的担子几乎都压在兄弟几个身上。 黄继光是家里排行第三,弟弟黄继恕最小,两人感情最深,黄继光从小就懂事,不仅要帮母亲下地,还要照顾年幼的弟弟,那个年代,温饱都成问题,但母亲总叮嘱孩子们做人要正直,要有骨气。 1951年,部队在村里征兵,黄继光身材单薄,本来没被选上,他硬是苦苦央求,表示什么活都能干,母亲知道后偷偷落泪,她明白家国有难,可这孩子是家里唯一的依靠。 黄继光劝她,如果不去守卫边疆,战火迟早会烧到家乡,母亲终于点头,亲手给他纳了一双布鞋。 入伍后,黄继光是个特别能吃苦的兵,挑水、抬担架、修工事,他都抢着干,1952年秋天,上甘岭战役打响,敌人的炮火把阵地炸得寸草不生,机枪火力封锁住了冲锋道路。 关键时刻,黄继光扛着炸药爬上去,手榴弹没能完全摧毁敌人的火力点,他身上又中了多处弹。 就在千钧一发之际,他扑倒在敌人的机枪口,用自己的身体堵住了火舌,部队得以冲上去,阵地守住了,他却永远倒在了那里,年仅二十一岁。 噩耗传到四川,邓芳芝在屋里关了一天一夜,走出来时,她眼睛哭得肿起,却没有再掉泪,她只说继光死得值,他是为国家牺牲的。 之后,许多慰问信寄到家里,她都珍而重之地保存着,她还告诉小儿子继恕,哥哥未尽的使命,需要有人接下去。 1954年,黄继恕参军入伍,临行前,母亲替他整理衣领,让他牢记哥哥的精神,不要给家里抹黑,黄继恕被分到第23军,在朝鲜从事善后和重建。 起初他并不愿让人知道自己是黄继光的弟弟,怕别人觉得他是靠关系进来的,他刻意沉默,只能用行动证明自己。 挑最重的炮弹,主动去战壕里摸爬滚打,渐渐赢得了同志们的认可,一年后就立了三等功,后来升为排长。 但内心的压力并没有因此消散,他心里始终有个结:哥哥的墓地远在异国,他从未亲自去过,撤军的日子临近,他愈发焦躁。 某个夜里,他背起行囊,偷偷离开队伍,徒步赶往上甘岭,他只想在回国前,带回一抔泥土,交给母亲,算是把哥哥接回家。 就是在这个过程中,他被巡逻兵拦下,当时谁也没听他解释,直接认定他是逃兵,连长更是气急,冲上去拳脚相加。 黄继恕忍住不说,直到再也忍不住,泪流满面地喊出一句,黄继光是我哥,周围的人这才明白,眼前这个年轻战士背负着怎样的重担。 连长听完后愣了很久,心里充满愧疚,他亲自带着黄继恕去了597.9高地,战场早已被岁月覆盖,但那处地堡依旧残破。 黄继恕弯下身子,小心翼翼地把一抔泥土包进自己的手帕,又捡起一枚弹壳,吹掉尘土揣进怀里,那一刻,他的心情既沉重又释然。 回国后,黄继恕把泥土交给母亲,邓芳芝在院子里的梨树下挖了个小坑,把泥土埋进去,她坐在树下,轻声说继光终于回家了,从此,每到黄昏,她常常搬个小凳子坐在梨树下,像是在和儿子说话。 后来,黄继恕继续在部队服役,升到连长,转业后在家乡工作,一生都保持低调,他曾把那枚弹壳捐给黄继光纪念馆,也亲自参与塑像的设计,他说过,既然自己长得像哥哥,那就用这张脸把哥哥的模样留给后人。 2014年秋天,这位老人离开了人世,家人整理遗物时,发现那方包过泥土的手帕和一枚弹壳仍被他细心保存着,那是他心底最深的寄托。 黄继恕的一生,既活在哥哥的光环下,也努力走出了自己的路,他用汗水证明了自己不是英雄的影子,用行动守住了一个战士的尊严。 1958年那一夜,他含泪喊出的那句话,不只是血缘的认同,更是一个弟弟对使命的接力。 黄家的梨树年年开花,几代人参军报国,那抔泥土埋在树下,就像一盏灯,照亮了家族的传承,也让人们记住了一个普通家庭的坚守与牺牲。 信源:中国军网——黄继光侄子追寻父辈足迹:讲好英雄事迹传承革命精神