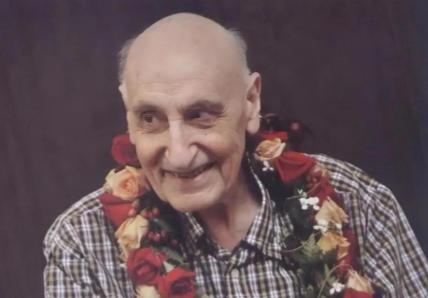

“一个人能无私到什么程度!”法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了70多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 世界上有人会无私到什么程度?在中国的西安,有一位法国老人用整整四十年给出了答案。 他不是富豪,也不是政客,只是一个普通的老师,却用自己微薄的津贴和积蓄,资助了七十多个中国学生出国留学,他从不求回报,他唯一的要求就是这些孩子学成后一定要回到祖国。 米睿哲出生在法国巴黎的一个显赫家庭,祖父和父亲都在空军中担任重要职位,他原本可以延续家族的荣耀,穿上军装,走上军政之路,但年轻时的他经历过战争,甚至被俘关押了四年。 那段日子让他彻底厌恶战争的残酷,也让他格外渴望和平,战后他走遍了五十多个国家,看过各种繁华与落寞,却始终觉得心里缺少一块拼图。 直到他听说中国在物资紧缺的年代,还能援助非洲修铁路建医院,他被这种精神深深触动,他想亲眼看看这个国度。 1976年,他已经五十七岁,在家人的反对和朋友的不解声中,他提着行李箱登上了飞往北京的飞机。 很多人觉得不可思议,放着舒适的巴黎生活不待,怎么会选择去一个还在恢复中的国家教书,他自己心里清楚,他要寻找的是精神的归宿。 到达西安外国语学院时,他看到的教学条件简陋得让人心酸,法语系缺乏设备,连录音机和教材都没有,学生们只能靠老师一遍遍念,冬天上课时冷风透进教室。 面对这些情况,他没有抱怨,而是第一时间放弃了本该属于自己的工资,他说自己拿法国的津贴够生活了,把钱留给更需要的地方。 他从法国背来录音机、电视机和大批书籍,想让学生们有更好的学习条件,他甚至把自己省下来的钱全部用在教学和学生身上。 他生活极为简朴,宿舍狭小,衣柜里只有两件洗得发白的衬衫,冬天靠一件旧棉袄度日,吃饭常常是馒头和简单的菜,他不在意这些,因为他心里认定,钱花在学生身上才有意义。 他一次又一次掏钱资助那些家境困难的孩子,有人连学费都交不起,有人即将出国却缺旅费,他都想办法帮忙,四十年间,他前后花费近百万,用自己的肩膀撑起了七十多个家庭的希望。 他不是简单地出钱,他还设下了一个要求,接受资助的学生要承诺,等到学成归来,一定要回到祖国。 他坚信,中国的未来需要这些年轻人,每一个学生出国前,他都叮嘱,要把所学的本事带回来,他的执念很坚定,世界的希望在中国,中国强大才是真正的强大。 许多学生被他的话打动,有人省吃俭用,只靠啃馒头来攒钱,他看在眼里,默默帮助,有人在临行前担心自己将来无法回来,他总是劝导,根在这里。 后来这些学生真的成长为各行各业的栋梁,有人成为航天工程师,有人成为医学专家,还有人走进山村课堂,把知识带给更多孩子。 每当有学生寄来照片,不论是火箭升空还是教室里的孩子们,他都会贴在床头,骄傲地向别人展示,说这是自己资助的学生。 他不仅仅是教师,还是一位学者,他自学中医,写出了中法双语的医学著作,让两种文化在医学领域有了更多交流。 他研究中国历史,撰写了关于明代官吏制度的学术作品,填补了法国学界的空白,他对中国文化的热爱甚至超过很多本地人。 1997年,他获得陕西省首个外国人永久居留的资格,这是对他多年付出的认可,他也早已把中国当作第二故乡。 2015年,他在西安离世,享年96岁,他在遗愿中提出,希望把自己的遗体捐献给西安交通大学医学院做教学研究,他说,死后还能继续发挥作用,这样才值,他还留下了助学基金,继续帮助那些需要资助的孩子。 他的一生没有财富积累,没有荣誉头衔,但他用四十年的坚持,改变了七十多位学生的命运,这些学生如今遍布中国的各个领域,用自己的成就回应着老师的期待。 他常说自己是为所有人而活的,他把这句话变成了行动,他不是在施舍,而是在栽树,他用爱与信念指引学生,把他们送出去,再看着他们一个个回来。 很多人感叹,一个法国人竟能把中国当作心灵的归宿,他没有追求个人的舒适,也没有索取过多,只是坚定地把自己的一切都留在了这片土地上。 他证明了,一个人的力量足以改变无数人的未来,他的名字叫米睿哲,他用一生回答了那个问题:一个人能无私到什么程度。 信源:人民网——他是洋教授,也是“中國好人”(人物)