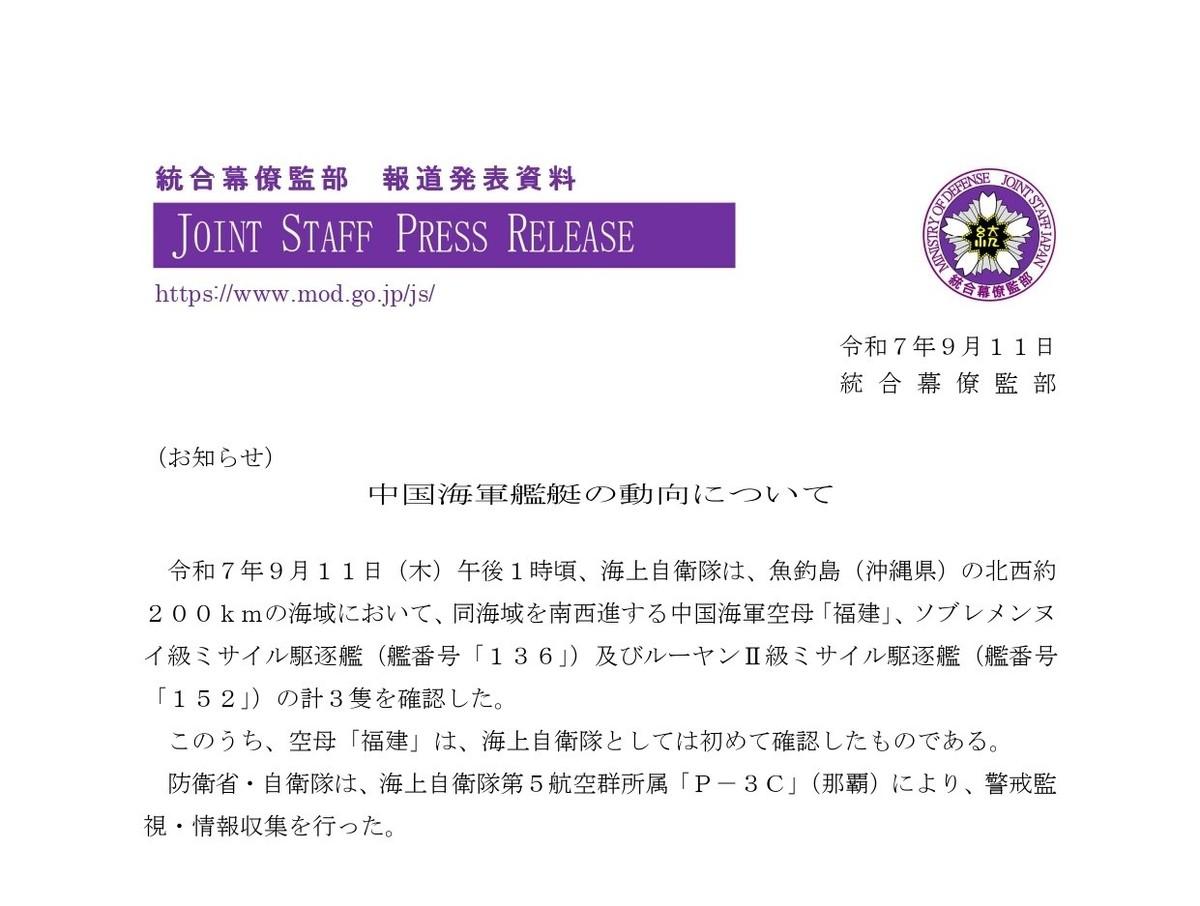

首次,英美舰队穿台海,放飞机挑衅,中方直升机下降1100米,朝着英美舰队的直升机飞了过去! 9月12日的台湾海峡上空,一场无声的交锋重新定义了军事对峙的语言。当美英舰载直升机在空中盘旋,进行着带有挑衅意味的窥探时,真正的回应并非来自水平方向的追逐。 真正的回应来自垂直维度。一架中国的武直-10直升机,在短短3分钟内,从高空急速下降了1100米。这个数字不只是一个飞行参数,它是一次经过精密计算的战术声明,浓缩了这片海域背后复杂的权力博弈。 美英舰队这次穿越,绝不是一次简单的“航行自由”行动。他们的目标明确,是一场服务于多重地缘政治目的、经过精心策划的侦察任务。 行动的核心,就是冲着同一天穿越海峡的中国“福建号”航母来的。这艘搭载了电磁弹射技术的新型航母即将服役,它在海试中的各项数据,自然是西方情报机构关注的焦点。 美军的“海鹰”、英军的“山猫”直升机,连同无人机一起出动,这架势本身就说明了任务远不止是单纯的航行,而是要尽可能抵近收集情报。 更有意思的是,这次军事行动在时间上,恰好与台湾陆委会主委邱垂正在华盛顿智库发表“中国威胁论”的演讲形成了呼应,构成了一次军事与政治上的协同施压。 虽然派出的“希金斯”号(1999年服役)与“里士满”号(1995年服役)都算不上什么新锐战舰,但执行侦察和“刷存在感”的任务足够了,其象征意义远大于实际的战斗威胁。 面对这种水平方向的窥探,中方的回答却来自垂直方向。一次精准的机动,替代了传统的平行驱离,用一种更具技术含量和心理压迫感的方式,宣告了对这片空域的绝对控制权。 代号“霹雳火”的武直-10从3300米高空,在极短时间内精确下降1100米,最终悬停在1200米高度,直面美英直升机。这个动作本身,就是对飞行员技艺和装备性能的一次绝佳展示,是一种不言而喻的威慑。 这种非对称的拦截方式,也是中国对其法律主张的一次物理实践。中方主张台湾海峡空域为中国领空,有权进行管理。这一动作传递的信息很清晰:我们不仅有权,更有能力管理进入这片空域的任何外国军事力量。 从高空垂直切入的姿态,远比水平追逐更能制造出其不意的压迫感。它就像一道从天而降的“红线”,迫使对方直升机主动保持了安全距离,最终没敢轻举妄动,有效终结了其挑衅行为。 值得注意的是,这次果断的行动由为“福建号”护航的052C型驱逐舰发起,充分展示了中国航母编队已经具备即时、立体的自我防卫和反介入能力。 这次对峙并非孤立事件。把它放到更广阔的棋盘上看,它其实是南海与台海“两海联动”地缘博弈格局下的一个缩影。 就在事发前两天,9月10日,中国海警船刚刚在南海的仁爱礁附近与菲律宾船只发生了对峙。美英舰队紧接着就出现在台海,这被广泛解读为一种“多点施压”的外部干预策略,企图以此分散中方的精力。 台湾当局在这次事件中的角色则颇为微妙。官方的通报轻描淡写,只说“掌握动态”,但其雷达站却被指控暗中为美英舰队提供情报支持,这暴露了其既想“倚外谋独”又害怕事态失控的矛盾心态。 而解放军东部战区和南部战区的协同联动,加上空中预警机和雷达的全程监控,则表明中国已经建立起一套成熟的联动防御体系,能够从容应对不同方向同时出现的挑战。这次近乎“常规操作”式的反制,正是该体系成熟度的体现。 最终,9月12日的台湾海峡没有响起枪炮声。但是,那架武直-10战斗机1100米的急速下降,所发出的信号却比任何炮火都更加清晰有力。 这不仅是一次成功的空中拦截,更是一场用技术动作和战术决心书写的地缘政治声明。 它标志着,在现代大国博弈中,精准、可控的非致命性对抗,正在成为传递战略意图、划定行为边界的关键手段。 而台湾海峡的空域,已然成为这种新型“对话”最前沿的舞台。 参考资料:《美英军舰穿越台海,台陆委会称台美命运攸关》德国之声