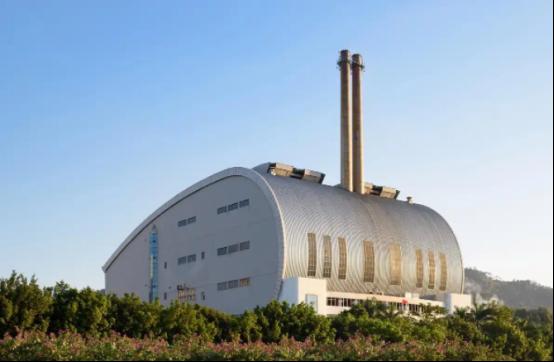

[微风]中国已经无垃圾可烧,据《金融时报》报道称,由于中国的垃圾发电厂发展过快,垃圾已经焚烧殆尽。 这一幕放在几年前,几乎谁都想不到,当时城市扩张快,垃圾像潮水一样往城市边缘堆,填埋场告急,“垃圾围城”成了热词。 为了缓解这个老大难,全国各地一股劲儿上马垃圾焚烧发电厂,还觉得这是环保和能源利用一箭双雕的好买卖。 短短几年间,上千个焚烧项目落地,炉子24小时轰鸣,把居民家里倒出来的废弃物烧成电送进电网。 可按设计,全国焚烧厂一年能处理将近4亿吨垃圾,但真正送来的远不够。有的厂一年里有一大半时间炉膛是空的,机器闲到长锈。 为了不断火,不少地方甚至去翻挖以前的老填埋场,把“沉睡”多年的旧垃圾再送上炉子。 问题就出在垃圾分类和回收利用的进步太快,可回收的提前分流,厨余也单独去做资源化处理,到了焚烧厂手里的“其他垃圾”自然少了不少。 在一些分类做得特别扎实的城市,变化更明显,比如南方某大城,生活垃圾回收率过半,厨余利用率接近九成,环保是大赢家,但焚烧厂可烧的混合垃圾量直线下降。 按照国家要求,厨余垃圾含水高,直接烧不仅费劲,还会增加污染,所以必须单独处理。 这就让唯一能烧的“其他垃圾”成了各厂抢的香饽饽,垃圾量撑不起机器马力,炉子只能低负荷开着。 更糟糕的是,环保要求越来越高,处理费却多年没涨,只有每吨七八十元,跟国外动辄好几百元比简直没法看,企业利润早就被挤扁。 钱的压力也不小,包括垃圾焚烧在内的生物质发电,补贴缺口加起来有几百亿,不少厂账上都是应收账款,有的甚至连工资、贷款都发愁。 遇上补助骤减的项目,一年少进上亿元收入更是家常便饭,发的电还必须统一接入电网,不能像光伏、风电那样就近卖,价格一点伸缩空间都没有。 地域差异让情况更复杂,东部发达地区上马早,产能占了全国一半,可因为分类到位,反倒更缺垃圾。 西部厂少,大部分还在填埋,环境压力大。理论上东部吃不饱、西部烧不掉可以互补,但一算账,垃圾长距离运输费高、排放也多,几乎行不通。 说到底,焚烧技术没毛病,比填埋干净高效,但当初规划时盯着“垃圾只会越来越多”的老思路,没把垃圾减量、分类等因素算进来,才导致如今产能闲置。 政策也倾向于优先回收、堆肥等再利用,而不是一股脑推向焚烧炉。 眼下,行业的呼声是尽快发补贴、延长年限,还想争取“隔墙售电”等新路子,多少能缓口气。 但长远来看,还是要重排棋局,焚烧厂规模要和可收集的垃圾量匹配,分类、回收和焚烧得分工明确,能回收的去回收,能做堆肥的做堆肥,最后剩下的高热值废物再进焚烧炉。 等到这条链条闭合起来,焚烧厂就不必靠“量”养活自己,而是专注处理那些不能再利用的垃圾。 到那时候,城市垃圾才算真被化解,而不是换了个形式陷入新的困局。 【信息来源:每日经济新闻——垃圾不够烧!有焚烧厂海外抢货,有的开挖旧填埋场】