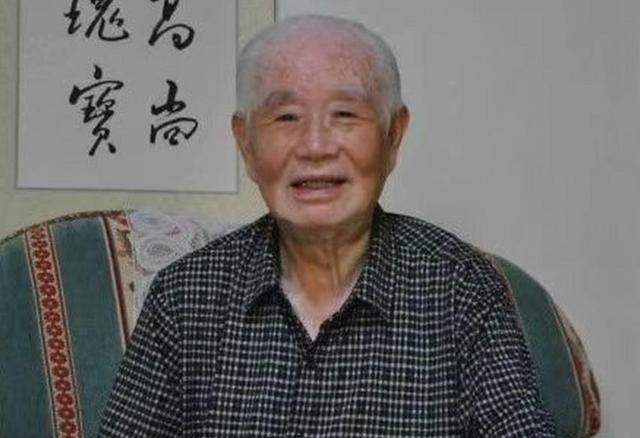

1945年10月,阎锡山的侍从秘书李蓼源被从办公室带走,上车后直接开到荒郊,在那里, 他的墓坑已经挖好。这时候,负责处决他的政卫师长犹豫了,才20岁,看着挺不错的年轻人,杀了他,可是连口供都没有啊…… 1945年10月,太原城外,夜风裹着黄土的腥气,刮过荒凉的野地。月光下,一个浅浅的墓坑赫然在目,土堆旁站着几个荷枪实弹的士兵,气氛沉重得像要凝固。李蓼源,20岁的年轻人,双手被麻绳捆着,站在坑边,脸色苍白,眼神却透着一股倔强。负责行刑的政卫师长贾宣宗皱着眉,盯着他的背影,心里像被针扎了一下——这小伙子,年纪轻轻,文质彬彬,真要因为几行字就埋在这儿? “师长,下令吧?”行刑队长低声催促,枪栓“咔哒”一声,在夜里格外刺耳。贾宣宗没吭声,脑海里闪过三个月前的一幕:李蓼源抱着一摞文件从阎锡山办公室出来,脸上还带着点腼腆的笑,秘书室的同事都夸他“脑子活,笔杆子硬”。怎么就成了“共产党奸细”?贾宣宗蹲下身,抓了把土,慢慢搓着,像是想从黄土里找出答案。他猛地站起,挥手:“先带回去!没审清楚,不能动手!” 这一声,像是从鬼门关拉回了李蓼源的命。可更大的风暴还在后面等着他。 李蓼源,1925年3月生于河南淮阳,家境优渥。1938年,日寇铁蹄踏遍华北,13岁的他被迫随家人流亡至西安。在父亲旧友、蒙藏委员会成员陈树人的引荐下,他进入中央宪校太原分校。这所学校由阎锡山亲自掌管,设在陕西宜川,紧邻山西抗日指挥部,专门培养军政后备人才。 1941年2月,命运的齿轮开始转动。阎锡山的大本营设在吉县克难坡,一座四孔窑洞的小院,简朴却戒备森严。副官处长律焕德通知李蓼源:“阎司令要见你。”他整理好军装,忐忑地走进阎锡山的窑洞。阎锡山戴着蓝呢睡帽,身着灰色中山装,手持放大镜,仔细审阅简历。窑洞内,白纸糊墙,炕桌上摆着几本书,安静得只闻笔尖划纸的沙沙声。片刻后,阎提笔写下“口缄”二字,递给李蓼源:“你去侍从秘书室工作。” 从此,李蓼源成了阎锡山的贴身秘书,授少校军衔。每天清晨,他随阎散步,记录口述;下午整理文稿,誊抄日记;晚上核对文件,事无巨细。他的字迹工整,文笔流畅,深得阎锡山赏识。抗战胜利后,阎锡山返回太原,李蓼源随行,负责更重要的文书工作,编纂讲话集,处理亲启信件,成了阎身边不可或缺的年轻人。 1945年10月,阎锡山62岁生日将至,秘书室忙着编印《革命动力》,一本汇集阎锡山讲话与文章的文集。李蓼源负责校对,夜以继日地在太原海子边的《复兴日报》社盯着印刷进度。一天深夜,他与同乡好友闲聊时局,喝了几杯酒,兴起之下随手写下:“共产党的政治主张是为民爱民主张公道。”写完后,他揉成团扔进废纸篓,以为无人会见。 不料,清洁工捡起纸团,误以为是文集材料,交给编辑助理。助理未经核实,直接排进初版样书。印刷厂加班赶工,一本样书被送至阎锡山案头。阎翻阅时,看到这行字,勃然大怒,认定李蓼源是共产党潜伏分子。他当即召来政卫师长贾宣宗,下令秘密处决。 李蓼源被蒙眼带出办公室,押上军车,直奔城外荒地。墓坑已挖好,行刑队荷枪待命。贾宣宗却犹豫了。他与李蓼源有过几面之缘,觉得这年轻人不像奸细。况且,仅凭一句误印的话就处决,未免太草率。他低声问李蓼源:“你真跟共产党有勾连?”李蓼源声音颤抖却坚定:“我只是个写字的,那天喝多了,随手写的,没别的意思。” 贾宣宗心一横,决定暂缓行刑,将李蓼源带回太原,关进城郊一处农户的窑洞。几天后,特务头子杨贞吉接手审讯。这位以心狠手辣著称的警务处长,动用了老虎凳、电刑、压杠子等酷刑。李蓼源指甲被拔,腿骨断裂,血水染红地面,七天七夜,硬是一句话没招。 消息传到阎锡山的五堂妹阎慧卿耳中。她是阎家少有的女性亲属,颇得阎锡山信任。她曾见过李蓼源,欣赏他的才华,得知他因误印被折磨,愤然前往官邸。阎慧卿直言:“大哥,这年轻人是你亲手提拔的,就为了一句话,值得往死里整?传出去,你的威信怎么办?”她连劝三天,阎锡山终于松口:“先关着,别杀了。” 李蓼源被转入太原城郊的秘密监狱,度过了三年暗无天日的牢狱生活。1948年,国共内战接近尾声,太原城内风声鹤唳。中共地下党员赵宗复联合民主人士,策划营救政治犯。他们买通监狱看守,伪造了一份阎锡山的“释放令”。典狱长忙乱中未细查,挥手放人。 1949年初,李蓼源辗转到北平,加入中国民主同盟,后成为中国国民党革命委员会成员。晚年,他回忆往事:“那几年,像从地狱走了一遭。贾宣宗的犹豫、阎慧卿的求情、赵宗复的营救,给了我第二次生命。人这一辈子,犯错不可怕,心正才有出路。” 2022年11月7日,李蓼源在太原去世,享年97岁。他的经历,成为研究山西近代史的珍贵案例,揭示了军阀统治下的人性光辉与黑暗。