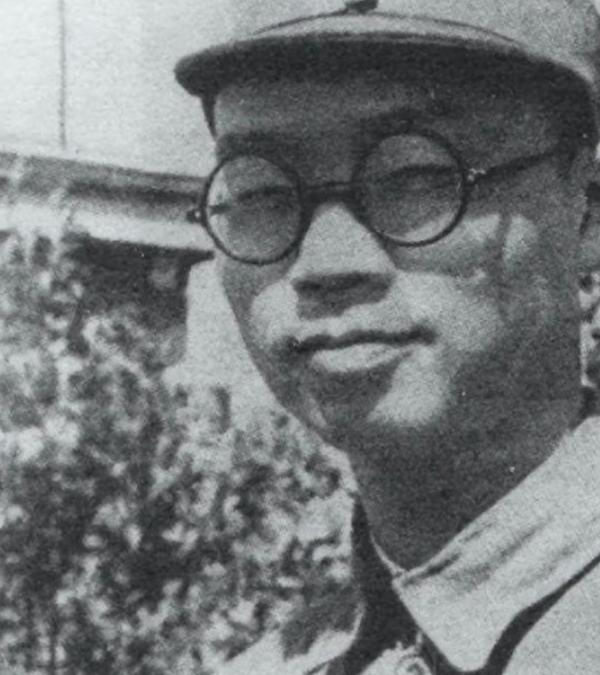

1941年,新四军领袖之一袁国平以自杀的方式结束了生命,年仅35岁。临死前,袁国平没有给不足两岁的儿子留下任何遗言和遗产,将自己的全部积蓄都交了党费,儿子袁振威早已长大成人,还成为了国之栋梁。 1938年,抗战打得最艰难的时候,社会上“亡国论”满天飞,人心惶惶。袁国平给他侄子写信,信里有句话,我每次读都觉得特有劲。他说:“中国抗战前途很好,最后定可战胜日本!” 紧接着,他话锋一转,写道:“或许有人要说我们是太不聪明了,然而世界上应该有一些像我们这种不聪明的人。” 他自己门儿清。他知道自己选的这条路,在世俗眼光里,可能就是“不聪明”。 这种“不聪明”,从他21岁那年就开始了。1927年,还是黄埔军校一个毛头小子的他,要上前线了,给家里寄了张照片。照片背后,写的是绝笔信:“此行也,愿拼热血头颅,战死沙场,以博一快。他日,儿若成仁取义,以此照为死别之念。” 21岁,咱们今天很多人还在大学里纠结选什么课、跟谁谈恋爱,人家已经把生死看透,把身后事都交代了。这不是一时的热血上头,这是一辈子都想得明明白白的选择。 他的“不聪明”,还体现在很多“小事”上。 长征的时候,那叫一个苦。过了遵义会议,袁国平自己刚从要命的伤寒里缓过来,身体虚得不行,组织上给他配了匹马。可刚到雪山脚下,他看见战友唐亮腿上中了枪,二话不说就把马让给了唐亮。自己一个大病初愈的人,硬是徒步翻越了那座死亡雪山。 很多年后,已经是开国上将的唐亮提起这事,眼圈都红了,他说:“当初要不是袁国平主任的马,我只怕早就葬身雪山,哪里还穿得上这身将服?” 你看,他的“傻”,是把别人的命看得比自己的命重。这种人,在那个年代,是团队里的主心骨。陈老总后来评价他,说他是个“优秀的宣传鼓动家”。这话没错,但我觉得不全对。袁国平的鼓动能力,不是靠嘴皮子,是靠他自己先做到。他让你信的那些道理,他自己第一个豁出命去实践。 他最有名的那句话,是在一次战斗动员会上说的:“如果我们有一百颗子弹,前九十九颗打向敌人,最后留一颗给自己,绝对不当俘虏。” 当时台下的战士们听得热血沸腾,可能谁也没想到,这句话,很快就成了他的墓志铭。 1941年初的皖南事变,咱们都清楚,那是新四军的一场浩劫。九千多人的队伍,被八万大军围困在山里,打了七天七夜,弹尽粮绝。1月13号晚上,袁国平带队突围,一颗子弹打中了他的胸口,人当场就昏死过去。 警卫员李甫发现他后,背着他继续跑。可没跑多远,在渡河的时候又被发现了,身边的人一个个倒下。袁国平醒过来,看着为了他不断牺牲的战友,急得不行,几次要他们别管自己了,赶紧突围。可谁肯放手啊? 好不容易过了河,躲进一个破庙。袁国平知道,自己重伤在身,就是个累赘,跟着他,谁也活不了。他把手伸进怀里,摸出仅有的七块银元,颤抖着递给李甫,说:“这是我的党费……替我交给组织……” 趁着大家累得睡着的时候,他拿起了枪,兑现了自己“最后一颗子弹留给自己”的承诺。 枪声响起时,一切都结束了。 他没给儿子袁振威留下只言片语。可能在他看来,自己为之奋斗的那个新世界,就是给儿子最好的遗产。他无法陪伴儿子成长,但他希望儿子能活在一个没有压迫、人人平等的光明中国里。这个信念,比任何金银财宝都贵重。 他走了,但故事还没完。 那个他没来得及多看几眼、不到两岁的儿子袁振威,是怎么长大的?没有父亲的庇护,在战火纷飞的年代,他的成长之路可想而知有多艰难。但英雄的血脉,似乎有一种无形的力量。 袁振威长大后,也穿上了军装。他没有活在父亲的光环下,而是一步一个脚印,靠着自己的努力,成为了中国人民解放军海军指挥学院的博士生导师,最终授衔海军少将。他用自己的方式,继承了父亲的遗志,成为了真正的国之栋梁。 袁国平没给儿子留下物质财富,但他留下了一种精神。这种精神,看不见摸不着,却比任何遗产都更能塑造一个人。袁振威的成就,就是对袁国平那个“不聪明”选择的最好回答。 父亲用生命去捍卫信仰,儿子用才智去建设国防。这场跨越时空的接力,让人动容。 到了今天,我们生活的世界,跟袁国平那时已经完全不一样了。我们追求的是更好的生活,更舒适的环境,这无可厚非。但偶尔停下来,看看袁国平这样的故事,真的会让你重新思考一些东西。 一个人的价值,到底用什么来衡量?是财富、地位,还是他对这个国家、这个民族的贡献?袁国平用35年的人生,给出了他的答案。他像一颗流星,短暂,却划破了那个时代最深的黑暗。 他留下的那七块银元党费,和他那个成为国之栋梁的儿子,就像一枚硬币的两面。一面是舍弃小我、忠于信仰的决绝;另一面,是这种精神在一个国家、一个家庭里生根发芽,开出的绚烂花朵。