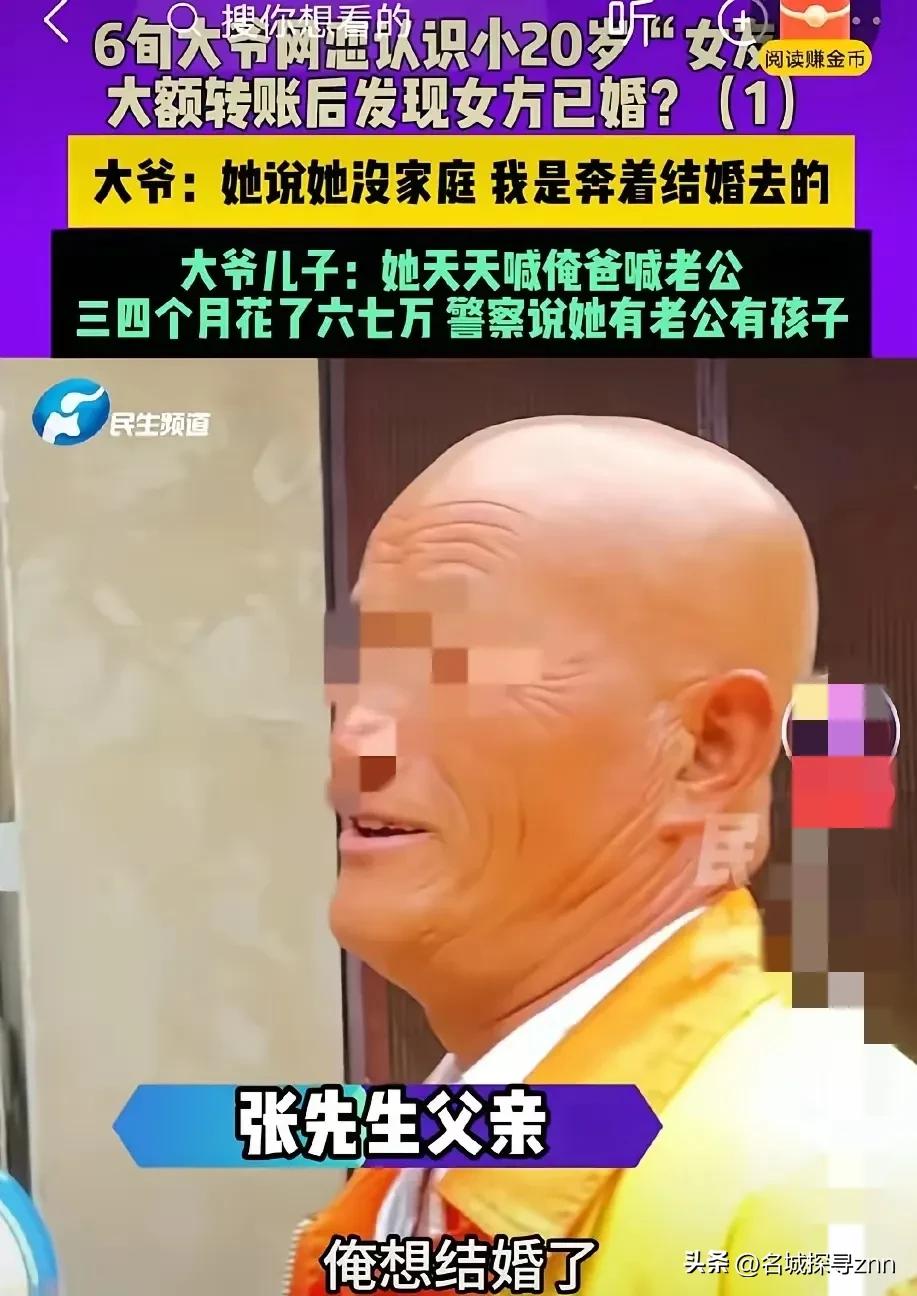

河南许昌,60岁扫地张大爷在网上认识39岁女子,两人谈了一段时间恋爱后奔现,大爷叫女子“老婆”,女子称大爷为“老公”,大爷说他冲着结婚去的,从3月份开始给女子充美容卡、买降压药、转账等陆续花了7万元,大爷的儿子觉得不对劲报警,民警却告诉大爷,人家有老公有孩子,不可能嫁给你。 这场跨越21岁年龄差的网恋,撕开了老年群体情感需求与网络陷阱交织的现实困境。 张大爷早年丧偶后独自抚养儿子,每天凌晨四点清扫街道的工作让他几乎没有社交圈。去年冬天在社区活动中心学会使用智能手机后,他开始在本地交友群潜水,直到今年2月被网名为“温柔海风”的女子主动搭讪。 对方发来的语音里带着南方口音,自称离异后独自经营美甲店,聊天记录里频繁出现“想有个安稳的家”“年纪大了就图个踏实”等话术。 奔现那天张大爷特意穿了儿子买的藏青色夹克,在文峰广场见到的女子化着精致妆容,比照片里略显丰腴。 两人在商场旁的烩面馆吃饭时,女子突然按住他布满老茧的手:“你手这么凉,肯定没好好吃饭。” 这句话让张大爷想起去世多年的妻子,当天就带她去商场充了2000元美容卡。此后三个月,女子以“新店周转”“母亲住院”“孩子学费”等理由,让张大爷通过微信转账5.3万元,还要求他用现金购买降压药和保健品直接送到指定地址。 儿子张强发现父亲手机里频繁的转账记录时,张大爷正戴着老花镜在朋友圈给“老婆”的美甲店宣传点赞。 张强偷偷查看聊天记录,发现对方几乎每天都会发送“老公辛苦了”“等我赚钱养你”之类的语音,甚至有一段视频里女子举着验孕棒说“我们有孩子了”。 报警时民警调出的户籍信息显示,女子确实已婚,丈夫在郑州打工,两人育有一女。更令人震惊的是,女子手机里同时与另外三名中老年男性保持“恋爱”关系,聊天内容和索要钱财的理由如出一辙。 审讯室里,女子的供述揭开了这场骗局的运作链条。 她和丈夫分工明确:自己负责在交友平台筛选独居老人,丈夫则扮演“债主”或“家人”配合演戏。两人通过伪造离婚证、虚构创业项目,三个月内从三名受害者处骗取19万元。 张大爷转给她的钱,一部分用于偿还丈夫的赌债,另一部分通过地下钱庄兑换成虚拟货币转移。警方追踪资金流向时发现,其中2万元最终进入了缅北某诈骗集团的洗钱账户。 案件曝光后,张大爷所在的环卫队掀起了一场特殊的“反诈课堂”。 队长特意打印了警方提供的诈骗话术手册,在早班会上逐条讲解“杀猪盘”的常见套路。有老同事私下议论:“老张平时挺精明的,咋就栽在这上面了?” 只有张强知道,父亲手机相册里存着53张两人的聊天截图,每张都备注着“2025.3.15 老婆说想我”“2025.4.8 老婆夸我字写得好”。这些被精心设计的情感投喂,精准击中了老年人渴望被需要的心理缺口。 更值得深思的是法律层面的争议。女子在庭审中坚称部分钱款是张大爷自愿赠予,而张大爷无法提供明确的借款凭证。 检察官在起诉书中指出,尽管双方未明确约定借款关系,但结合聊天记录中“周转”“偿还”等关键词,以及女子同时与多人保持类似关系的行为,足以认定其具有非法占有目的。 最终法院以诈骗罪判处女子有期徒刑三年六个月,并责令退赔全部赃款。宣判当天,张大爷在法庭外反复摩挲手机壳内侧的刻字——那是他准备在“结婚纪念日”送给对方的礼物,刻着“执子之手”四个歪歪扭扭的钢笔字。 这场骗局撕开的不仅是个人悲剧,更是社会对老年群体情感关怀的缺位。 社区网格员在回访中发现,张大爷所在的老旧小区有近三成独居老人存在“数字孤独”,他们更易被网络另一端的“嘘寒问暖”所打动。 心理专家指出,老年人对亲密关系的需求往往被简化为物质赡养,而忽视了情感陪伴的深层渴望。当技术进步让网络交友成为可能,如何在保护隐私与满足需求之间找到平衡,成为亟待破解的社会课题。 如今张大爷重新回到清扫岗位,但不再佩戴蓝牙耳机听语音。他开始跟着社区志愿者学习手机反诈功能设置,每次遇到推销保健品的电话都会挂断后拨打110。 儿子张强在家庭群里发起“每日一报”,要求自己和妻子每天必须与父亲视频通话。文峰广场的路灯下,张大爷握着新配发的智能手环,屏幕上跳动的健康数据提醒着:在数字时代的情感迷宫里,唯有真实的联结才能照亮归途。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。