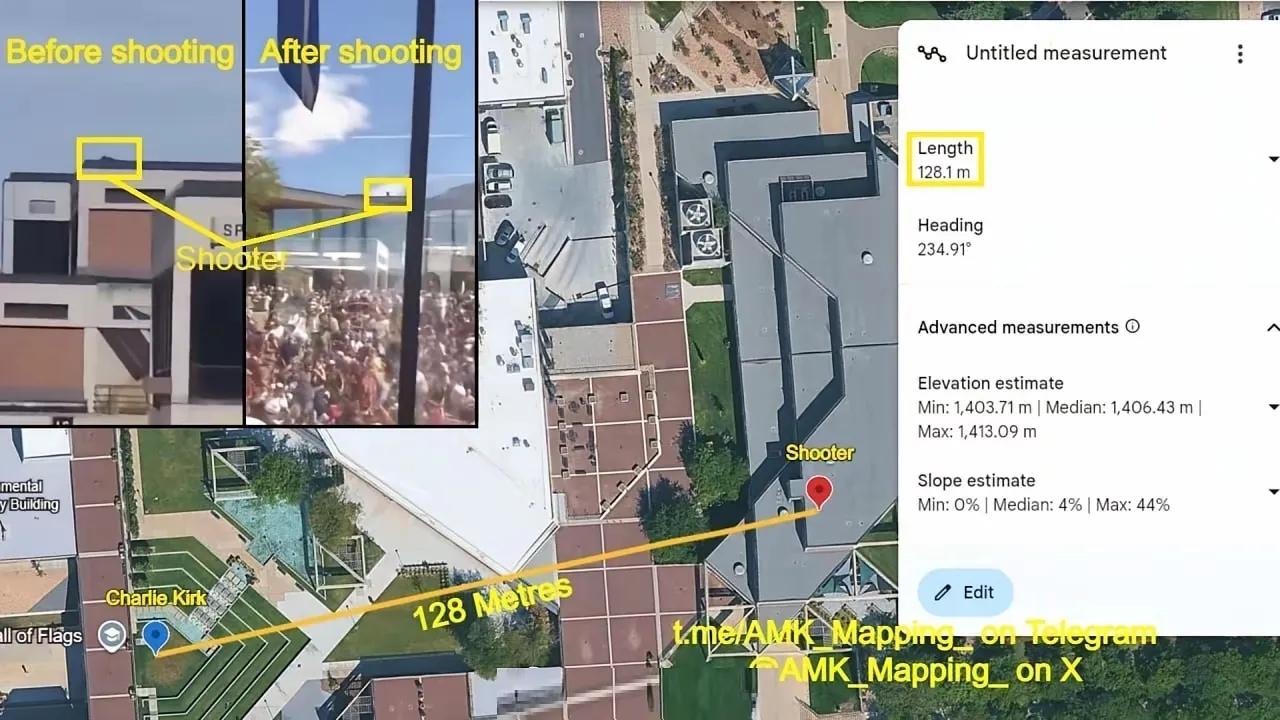

最精准的击杀,128米外一击致命:特朗普盟友被杀的清晰视频来了!这是美国的至暗时刻! 特朗普的亲信兼盟友,保守派人物,在大学运动相关活动时遭遇枪击,128米外精准命中颈部,不久后确认死亡。 枪手据说是一个白人,目前还未抓到。关于他所在的位置已经分析出来了,在目标前方楼房的屋顶上,水平距离应该在128米左右。 先不说“美国至暗时刻”这个说法是不是太夸张,单说这场枪击案本身,确实透着股让人后背发凉的狠劲儿——128米外精准命中颈部,还选在大学活动这种人多的场合动手,怎么看都像是有预谋的蓄意谋杀。 但把这一件事就抬到“国家至暗时刻”的高度,多少有点放大情绪了,美国这些年发生的恶性枪击案不算少,每次都说是“至暗时刻”,反而容易模糊真正该关注的问题。 就说“精准击杀”这个描述,听着像在强调枪手的“专业”,可更该追问的是,为什么有人能带着致命武器爬到大学附近的楼顶,还能在128米外瞄准目标? 周围的安保措施到底出了什么问题?大学活动现场人流量大,按理说该有基本的安全巡查,楼顶这种可能存在风险的位置,怎么就没人提前排查? 这些实际问题不搞清楚,光说“精准”“致命”,除了让人觉得惊悚,对解决问题没什么帮助。 还有“枪手据说是个白人,目前还未抓到”,这种模糊的信息很容易引发猜测。“据说”两个字就说明消息没完全核实,万一后续查出枪手身份、动机和最初传言不一样,很可能会误导公众。 而且现在最该关注的不是枪手的肤色,而是他的作案动机——是针对受害者的政治立场?还是有私人恩怨? 或者就是随机作案?不同的动机背后,反映的社会问题完全不一样,盯着肤色说事儿,反而可能带偏调查方向,甚至引发不必要的族群对立。 把受害者和“特朗普盟友”“保守派人物”紧紧绑在一起说,也容易让事件往政治化的方向走。 固然受害者的身份有政治属性,但在案件还没查清楚之前,就先把事件和政治立场挂钩,很可能会引发两派支持者的互相指责。 比如支持特朗普的人可能会觉得这是对保守派的“迫害”,反对的人又可能有其他解读,最后吵来吵去,反而没人关心案件本身该怎么侦破,凶手该怎么抓到。 再说“清晰视频来了”这种表述,也得注意边界。恶性案件的暴力视频传播,很可能会造成不良影响,比如引发公众恐慌,甚至被别有用心的人模仿。 就算有视频,也该由警方作为办案证据妥善保管,而不是在公共平台上随意传播,满足大家的“猎奇心理”。 美国确实面临着枪支暴力、社会分裂等不少问题,但评价这些问题得客观理性,不能靠放大单一事件的情绪来博关注。 就像这场枪击案,更该聚焦“如何尽快抓到凶手”“如何完善安保措施”“如何减少枪支暴力”这些实际问题,而不是急着给它扣上“至暗时刻”的帽子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。特朗普发难 特朗普外交突袭

用户10xxx91

这事意味着懂王早晚死于枪击暗杀,这个是警告或者说是预告