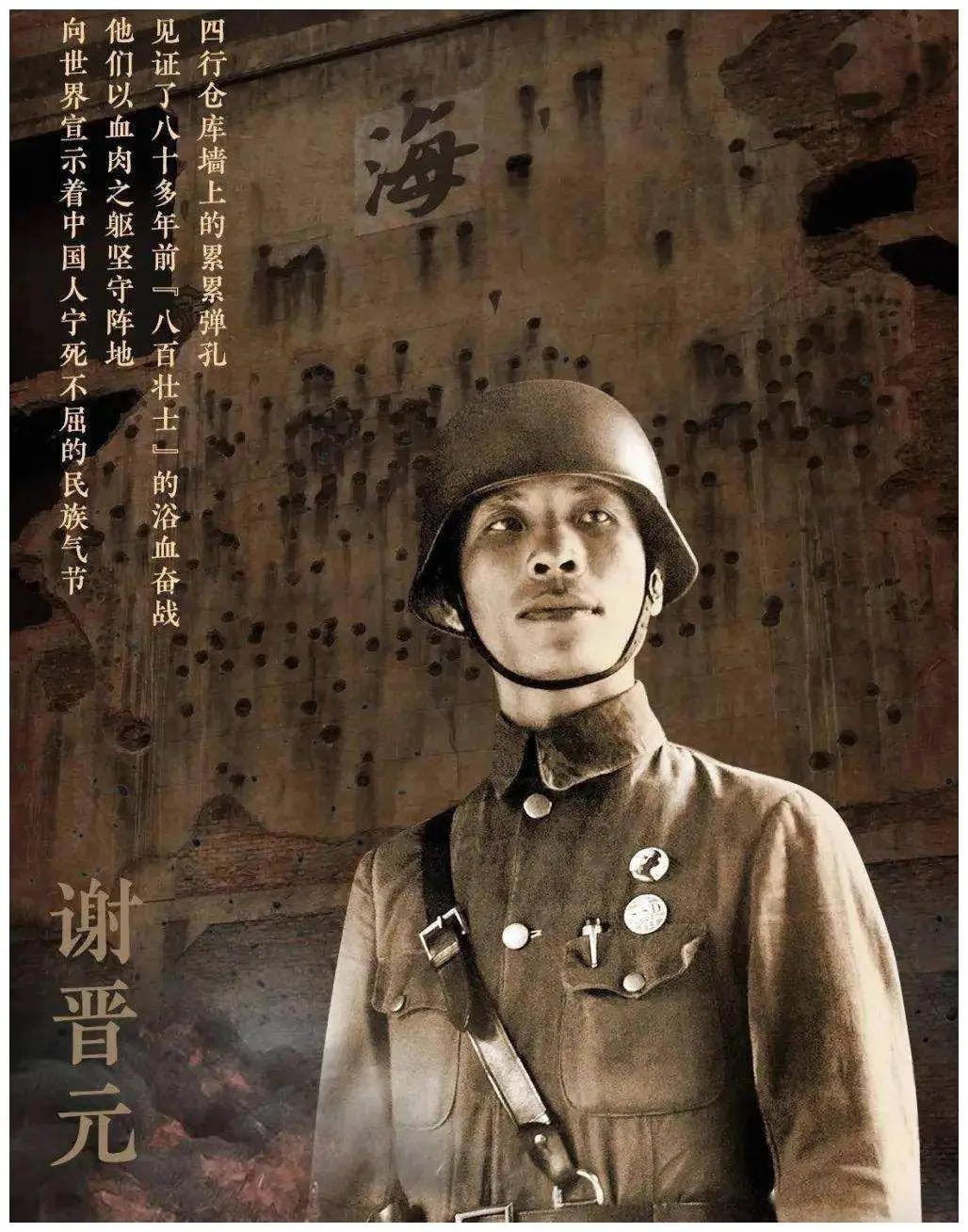

上海解放后,抗日英雄谢晋元遗孀带着 4 个儿女流落街头、走投无路,抱着试一试的心态,写了一封求助信,递给了陈毅市长...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年的上海街头,人潮拥挤喧嚣,一个身形瘦弱的女人牵着四个孩子,缓慢地走在人群里。 她的眼神里满是疲惫和茫然,这就是谢晋元的遗孀凌维诚,丈夫已经牺牲八年,她一个人带着四个孩子,孤苦无依,在这座城市里艰难求生。 人们记得谢晋元,那一年,他率领“八百壮士”坚守四行仓库,浴血奋战,用血肉之躯挡住日军的进攻,成为抗战史上最让人敬佩的指挥官之一,可等到战火稍稍停歇,他却没能死在战场,而是在孤军营中倒下。 那是1941年4月24日,他带兵晨练时被几名刺客围攻,身中数刀,当场倒在血泊中,年仅37岁,一个壮烈的名字定格在历史上,却留下妻子和孩子陷入无尽的困境。 凌维诚原本是上海出身的小姐,琴棋书画样样都会,嫁给谢晋元后,本以为只是要随军颠沛,没想到丈夫为了她的安全,在战火最紧张时把她送回了广东老家,她以为这是暂时的分别,没想到这一别竟成了永诀。 家里还有年迈的公婆和年幼的孩子,生活全压在她一个人身上,她原本手不沾水,可为了糊口,硬是学会下地干活,锄头在手里磨出厚茧,脸也晒得黝黑。 白天种地,晚上还要教孩子认字,最难的时候连红薯都吃不上,靠邻居接济几个鸡蛋度日,她曾多次给国民政府写信,希望能得到些许帮助,但回应永远是沉默。 1946年,抗战胜利后,她带着孩子重回上海,十年没见,这座城市满目疮痍,很多房屋倒塌,街道坑坑洼洼,她刚住进旅馆,报纸就登出了“谢晋元遗孀回沪”的消息,不久便有当年的孤军老兵找上门来。 他们大多被遣散,伤残严重,在上海四处流浪,衣衫褴褛,挤在破旧屋子里,见到她时,大家一口一个“团长夫人”,眼里有泪有恨。 谢晋元当年叮嘱过要照顾弟兄们,她看着眼前的场景,知道这担子落在了自己肩上,她带着孩子和这些老兵暂住在虹口的一栋破楼里,三层房子窗户残缺,冬天冷风直灌。 为了生活,她硬着头皮到处找人求助,还带大儿子去南京找蒋介石,结果连总统府的门都没进去,宋美龄见过她,口头上答应会照顾,但回到上海后依旧无人问津,民政局推给社会局,社会局再推给别的部门,她走了一圈,什么都没得到。 时间到了1949年5月,解放军进城那天,她站在楼上,看着队伍整整齐齐地走过街道,没有一个人抢百姓东西,心里忽然生出一丝希望。 她决定再试一次,写了一封简短的信,递给了刚上任的陈毅市长,信里写的全是实情,说四个孩子没饭吃,老兵们没工作,房子快塌了,实在过不下去。 这封信很快送到了市长案头,两天后,几位干部带着粮食上门,说政府已经了解情况,先把吃饭问题解决,没过多久,新的安排陆续到来。 市里批准她继续住在吴淞路466号的三层楼,房租全免,还帮孩子们找了学校,长子进了交通局,次子在印刷厂工作,小女儿送进了托儿所,最小的孩子继续念书,她自己则在民政局有了一份工作。 老兵们也逐渐找到了落脚点,有人去了码头,有人进了工厂,还有人到公交公司看仓库,那些曾经睡桥洞、靠行乞度日的身影,终于重新挺直了腰杆。 搬进新家的那一天,很多人摸着雪白的墙壁落泪,说这是几十年来第一次觉得心里踏实,凌维诚没有因为生活稍稍安稳就停下,她仍旧关心身边的人。 谁家孩子缺学费,她拿钱垫上;谁家有人生病,她端着鸡蛋红糖去探望,有人问她为什么这么辛苦,她只是抬头看着墙上的丈夫照片,心里想着“他在天上看着呢”。 岁月一点点流过,孩子们长大成人,有的成为老师,有的进入工厂和医院工作,还有的走上了领导岗位。 每一个孩子都有体面的生活,告别了曾经的饥饿和流浪,老兵们虽然大多回了家乡,但离开前都会来和她告别,含泪称她为亲人。 几十年后,她静静离开人世,和丈夫一同长眠于宋园,灵堂里挤满了人,有曾经的老兵,有她帮助过的学生,也有普通的邻居,大家送她最后一程时,送上的花圈上写着“团长夫人”“孤军慈母”。 在上海这座城市的记忆里,这一页故事依旧温热,四行仓库的弹痕还在,而纪念馆里,谢晋元和凌维诚的照片并排挂着,人们记得的不只是浴血奋战的将军,还有那个撑起家和老兵们半生的女人。 信源:中国网文化——谢晋元次子讲述:母亲凌维诚—从上海小姐到谢晋元夫人