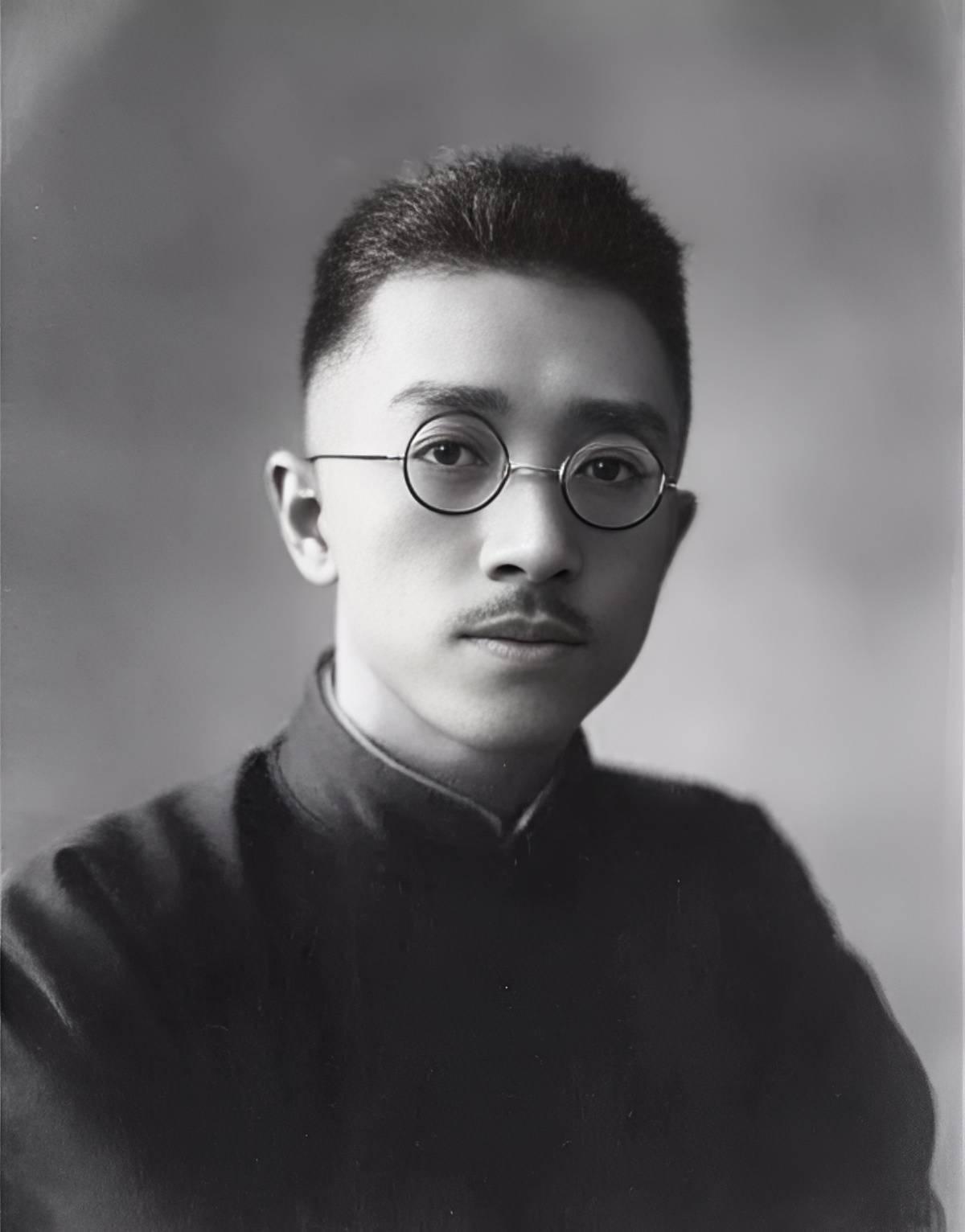

胡适离开大陆之前,做了两件事,致使毛主席对他彻底失望。胡适,作为近代中国历史绕不开的一个任务,他的定位极其独特,就连毛主席也曾是否认可他的才学,然而现实发展往往出乎预料,胡适没能一直占据这个位置,而是产生了争议。实际上,五四运动之前,毛主席从外逃亡到北京,躲避军阀的围追堵截,在这个时候,他接触了来自胡适跟陈独秀等人的思想,且对其十分看重,要知道胡适只比毛主席大两岁。 在这种情况下,毛主席对胡适仍旧称得上推崇,北大图书馆当管理员期间,他抓住机会,多次旁听胡适的讲座还有课程,之后又是专门拜访,甚至说因为胡适的影响决定了后续行动。 回顾一番,我们会发现,毛主席当初正处在留学热潮当中,可他却在跟随同窗前往法国的途中决意留下来,通过自己的双眼去看中国的具体问题,然后进行解决。 之所以做出这样的决断,跟胡适的问题与主义探讨不无关系,因为毛主席曾专门提起过胡适写的《不留学篇》,从这些东西就可以看出毛主席对胡适的态度了,可遗憾的是好景不长。 五四运动的爆发给两人带来了一些争端,因为胡适主张的是学生的本职是学习,如果参与政事那就是本末倒置了,所以不希望学生群体过多的参与到五四运动中去,这让两人有些矛盾。 当然,这时候因为毛主席仍然就社会内部问题展开学术研讨,所以矛盾并没有激化,实际上在毛主席从北京到湖南之后,胡适还曾经受到过问候信,可见两人的联系没有直接断开。 直到1945年的时候,抗战走向胜利,共产党决定后续采取统战策略,胡适算是首批争取的人物,可让人没想到的是,胡适认为这时候更要谨慎处理事务,避免爆发内战。 胡适的话总结起来无非是四个字“无为主义”,为此还专门拿美国跟英国举例,想着让共产党就此放弃抵抗,作为第二党派参与内部事务,然后通过选举解决分歧,看谁能够获得支持。 而1945年这个时间点,说这话的人太多了,比如斯大林、又比如国民党多次邀请毛主席前往重庆等等,可以说胡适的言论正巧就踩在毛主席不希望听到的那些话里面。 说白了,胡适的奉劝跟斯大林的施压都是一个说法,这也让毛主席彻底明白了两人并非一路人,胡适更偏向一个学术人才,他本意就不希望学术派过多的牵扯政治问题,这样就不纯粹。 但由于当时的历史背景,就连胡适自己也不能免俗,更别说其他人,所以说,胡适的视野被限制住了,这就导致胡适在前往美国后,其实影响力出现了大幅度的下降。 因此,毛主席在1945年的去信,已经算是最后的尝试,结果早已注定,两人分道扬镳,这个结局不得不说令人惋惜,毕竟两人曾经还是有着相当深厚的友谊的。 参考资料:毛泽东与胡适的恩恩怨怨丨光明网