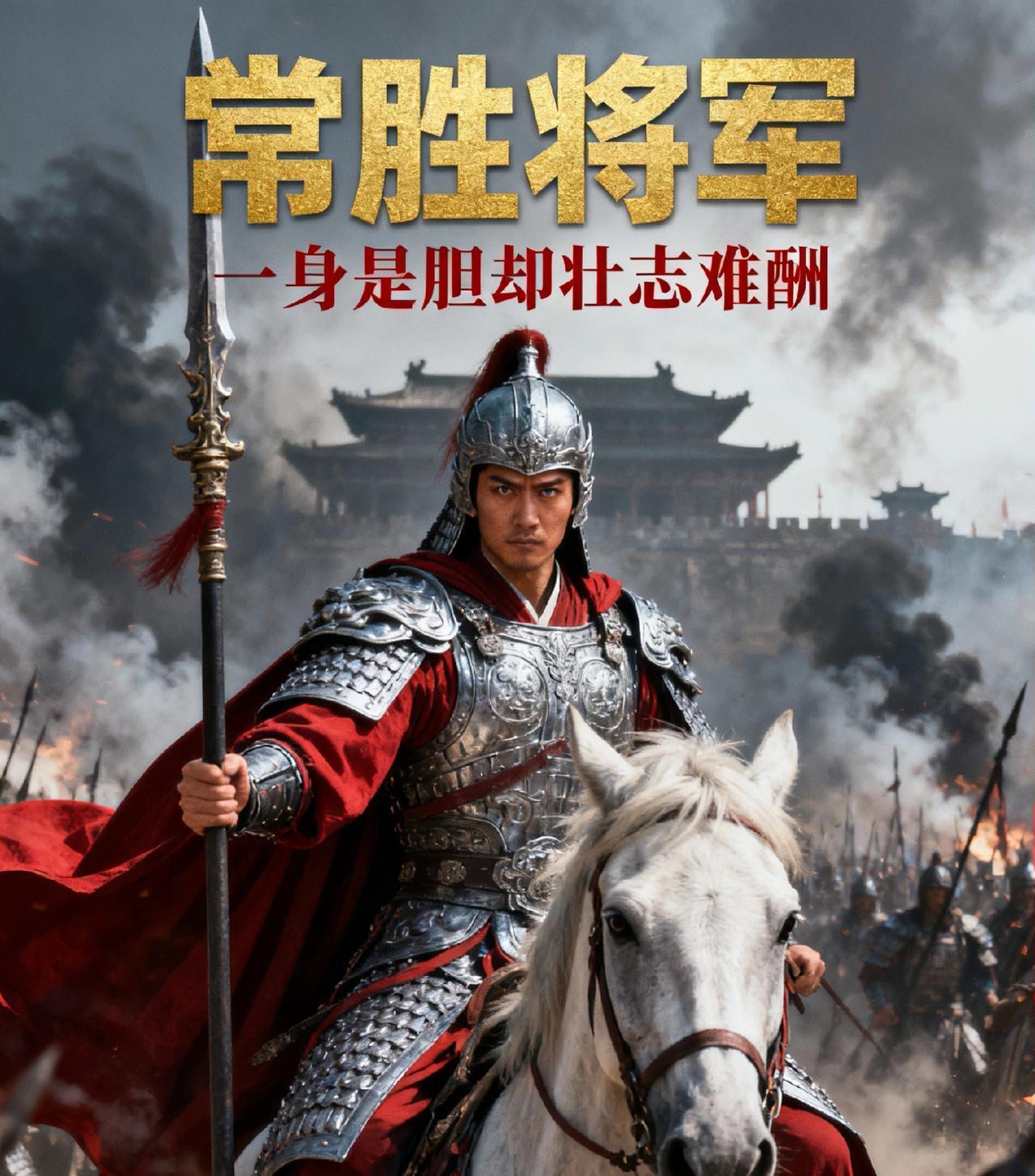

赵云为何一生未封大将军?藏在三个"不"里的三国生存真相 最近翻《三国志》,发现个扎心对比:《三国演义》里和关张马黄并列的"五虎上将"赵云,正史里最高只当过杂号将军"镇东将军";死后追谥"顺平侯",比关羽晚了近三十年。评论区总有人问:"这么完美的将军,刘备诸葛亮咋就不重用?" 今天咱们就从三个"不"切入——赵云的"不得重用",藏着比官衔更珍贵的人生答案。 一、不抢功:他的"战功簿",写满别人的高光 先纠正个误区:赵云不是没本事,是太"藏锋"。 长坂坡救阿斗,正史只记"身抱弱子,保护甘夫人,皆得免难"。可您知道吗?当时刘备带着十万百姓撤退,被曹军追得丢盔弃甲。赵云原本已突围,听说甘夫人下落不明,又杀回乱军。这一去,身边只有数十亲卫,面对的是曹操的虎豹骑。 后来诸葛亮北伐,赵云以七十岁高龄挂帅箕谷。他率偏师牵制曹真主力,虽因兵力悬殊失利,却硬是把曹军拖在山谷二十多天。撤退时,部下要把丢弃的军资烧了,他吼道:"国家的东西,哪能说扔就扔!"亲自断后,竟把大部分粮草器械抢了回来。 但比起关羽"斩颜良诛文丑"的震慑战,张飞"当阳桥喝退曹军"的名场面,赵云的战功太"隐形"。他像块海绵,默默吸收所有危险,却把功劳分给团队。 二、不妥协:他撞的不是南墙,是时代的潜规则 赵云的"轴",在蜀汉官场出了名。 第一撞:刘备取成都后,众将吵着分成都郊外的田宅。赵云直接反对:"现在分了,百姓怎么看我们?等灭了曹贼,还怕没地置产?" 这事儿搁现在,像极了公司刚盈利,有人提议分掉利润,你站出来说"得留着扩大再生产"。同僚骂他"扫众人兴",刘备虽夸他"公直",却也没真按他说的办——毕竟跟着打天下的兄弟,都等着分块地安家。 第二撞:关羽丢了荆州,刘备要举全国之力伐吴。赵云又跳出来:"国贼是曹操,先灭魏才是正道!伐吴赢了是私仇,输了丢了复兴大旗!" 刘备这次直接把他贬去督运粮草。后来夷陵惨败,无数将士埋骨白帝城,大家才想起赵云的话。可这时候,谁还敢替他说话? 第三撞:平定桂阳后,太守赵范想把寡嫂许配给他。赵云拒绝:"我们是同宗,不能乱规矩。"手下人劝:"不结亲咋拉关系?"他说:"拿国家俸禄,就得守国家规矩。" 三、不站队:他的"边缘",是乱世最清醒的选择 东汉末年,门阀士族掌控一切。关羽是刘备结义兄弟,张飞是涿郡旧识,马超是西凉豪族,黄忠在荆州有根基。唯独赵云,早年跟公孙瓒,后来投刘备,既没世家背景,也没宗族势力。 最明显的是岗位限制。长坂坡救主后,刘备把他调去管"中护军"——相当于皇家禁卫军统领。这活儿听着重要,实则是个"清水衙门":既要防着内部政变,又要保护家眷,根本没机会带兵打大仗攒军功。 对比魏延:跟着刘备入川,一路打仗立功,直接封汉中太守;姜维本是曹魏降将,靠军功一路升到大将军。而赵云,终其一生都是"杂号将军"。 结语:有些"不被重用",是对品格的最高褒奖 回到最初的问题:赵云为啥没当上大将军? 不是能力不够,是他的"不抢功""不妥协""不站队",与乱世的生存法则格格不入。但恰恰是这些"不合时宜",让他成了三国最干净的符号—— 他没像魏延那样为军权机关算尽,没像李严那样因小过怨天尤人,更没像法正那样睚眦必报。他始终记得:将军的价值,不在官印大小,在守护了多少百姓,在坚持了多少原则。 今天再看赵云,或许我们该问:如果职场里多些"赵云式"的人,是会少些内耗,还是多些"不合群"?但有一点可以肯定——千年后人们仍记得他,不是因为他当过多大的官,而是他活成了"忠勇""正直""清醒"的代名词。 这,就是一个"不被重用"的将军,留给历史最珍贵的遗产。 #三国演义# #刘备# #诸葛亮# #赵云# #魏延# #曹操# #常胜将军赵云,为何一生都不得重用#