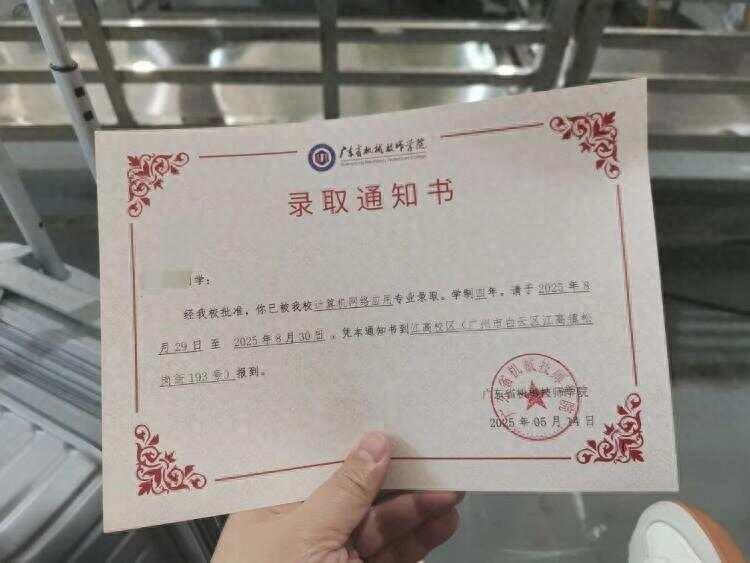

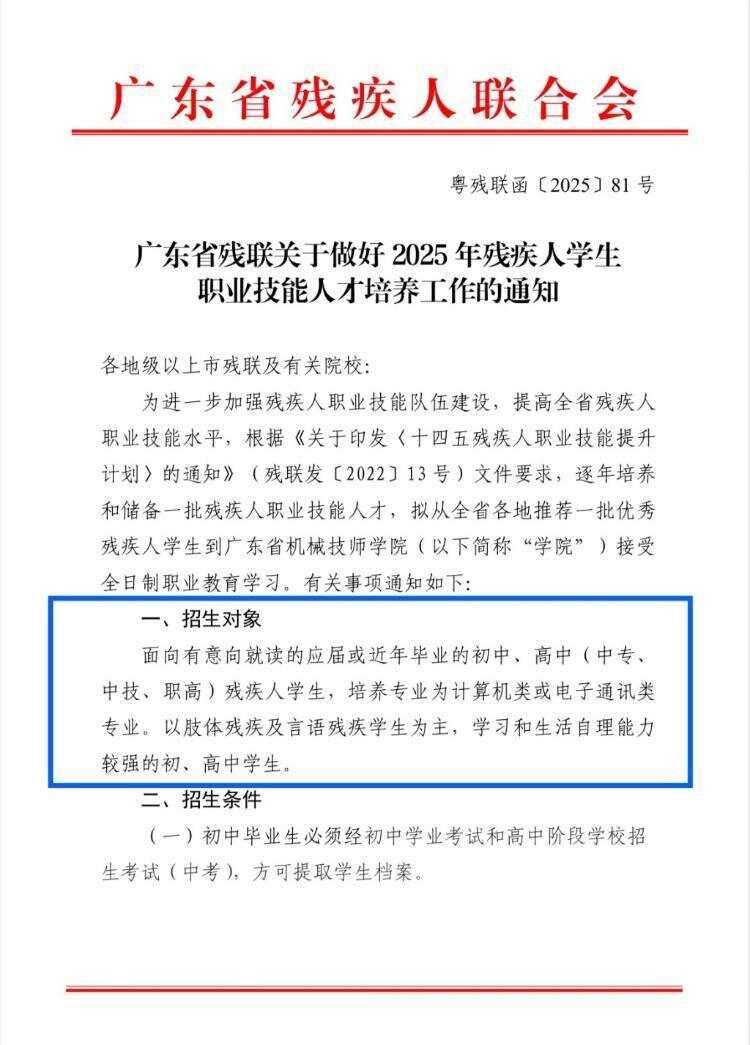

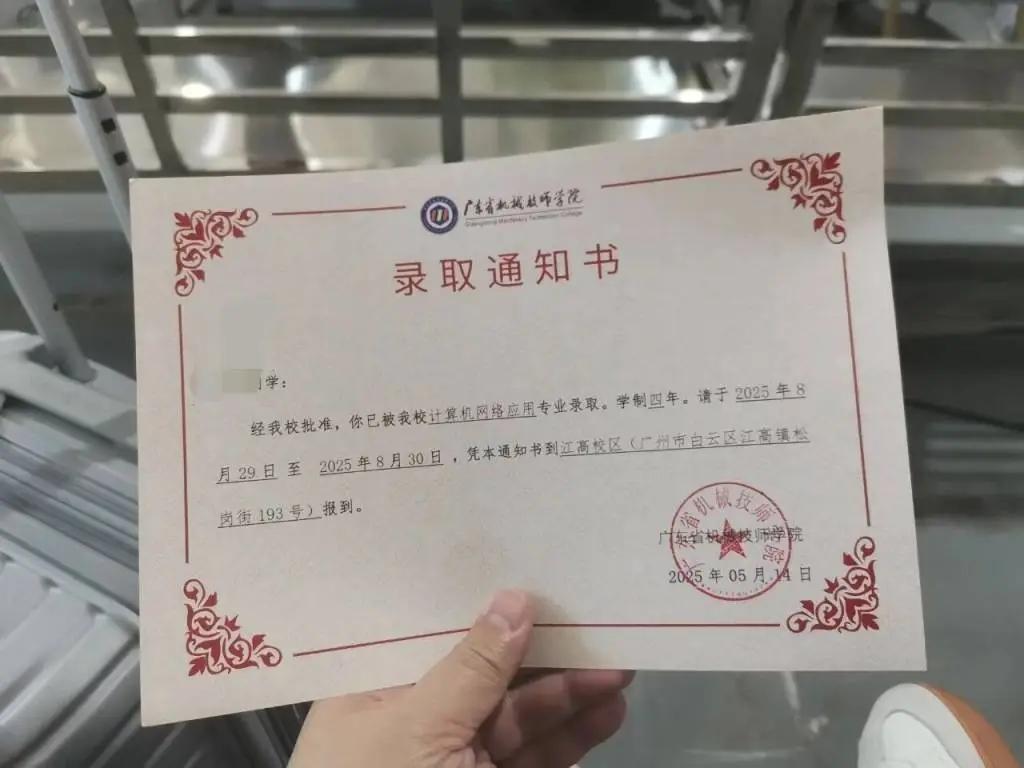

广州,一19岁自闭症男孩,凭借不懈努力获得省残联推荐,并成功被省机械技师学院录取,满怀期待地在开学日前往报到。不料,父亲一句善意的病情解释,竟让校方当场反悔,以“不收自闭症学生”、“怕影响他人”为由,将他和他的行李箱一同拒之门外。校方事后辩称面试时“不知情”,却难以解释为何忽略了他残疾证上清晰的等级标识。这个决定,不仅冰冷地剥夺了男孩期盼已久的学习机会,更让他错失了升学的最后时机。更气人的是,同一时间还有另外一个学生和男孩遭遇一样。 2025年的夏天,对于19岁的少年张晓(化名)和他的家庭来说,本该充满希望和喜悦。 张晓是一名自闭症谱系障碍患者,持有残疾人证,证号末尾为“54”,代表智力残疾四级,属于程度较轻等级。 尽管面临挑战,张晓在家人的支持和自身的努力下,顺利完成普通小学、区特殊学校的教育,并成功考入一所重点职业高中的特教班,成为同龄人中的佼佼者。 2025年4月,通过省残联的选拔和推荐,张晓报考了广东省机械技师学院。 不久后,他成功收到了来自该学院计算机网络应用专业的正式录取通知书。 整个夏天,全家都沉浸在喜悦之中,为张晓的新学期做好了所有准备。 然而,2025年8月30日开学报到日,意外发生了。 当张晓一家满怀期待地来到学校办理入学手续时,在填写表格环节,因张晓书写速度稍慢,其父亲张华(化名)出于善意和解释的目的,主动向接待老师告知了张晓的自闭症情况。 不料,老师与校领导短暂沟通后,当场明确表示:“我们不收自闭症学生”,拒绝为其办理入学注册。 校方工作人员给出的理由是:“你们来是不可能学得下去的,状况会变得越来越差”,并声称“怕影响我们正常的学生”。 后续校方解释称,该招生项目“主要以肢体残疾及言语残疾学生为主”,面试老师当时未查验残疾证,发放录取通知书属于“不知情”下的操作。 此举对张晓及其家庭造成了巨大打击,并因错过其他学校的招生截止期,导致张晓事实上失去了本年度的入学机会。 尽管家长多次与校方沟通,要求出具书面通知,但校方仅同意电话通知劝退,拒绝提供书面文件。 据悉,同年另一名被录取的自闭症学生也在入住宿舍后遭到类似劝退。 有人说,我理解学校的顾虑,毕竟自闭症学生的介入确实需要配套的特殊教育资源和支持,普通职校可能缺乏相应的特教老师和管理经验。 也有人说,这根本不是‘影响他人’的问题,而是赤裸裸的歧 视!学校把自己招来的学生拒之门外,程序上完全说不通,伤害了一个努力想融入社会的孩子,令人心寒。 那么,从法律角度,男孩及其父母应该如何寻求救济呢? 校方一句不知情,显然理由不够充分,其行为涉嫌对残疾学生的歧视。 《残疾人保障法》第二十一条第三款规定,国家保障残疾人享有平等接受教育的权利。……政府、社会、学校应当采取有效措施,解决残疾儿童、少年就学存在的实际困难,帮助其完成义务教育。 《残疾人保障法》第二十五条第二款明确规定:……普通高级中等学校、中等职业学校和高等学校,必须招收符合国家规定的录取要求的残疾考生入学,不得因其残疾而拒绝招收;拒绝招收的,当事人或者其亲属、监护人可以要求有关部门处理,有关部门应当责令该学校招收。 张晓同学已通过正规招生考试并获得录取通知书,充分证明其符合国家规定的录取要求。校方在报到现场仅因其自闭症而拒绝招收,该行为的违法性是明确且直接的。 校方辩称其招生对象以肢体残疾及言语残疾学生为主,但省残联的《通知》中使用的“为主”一词,在法律上属于指导性、倾向性表述,而非排除性、禁止性规定。 校方以此为由拒收张晓,是一种对规定的曲解,实质上是基于残疾类型的歧视。 显然,校方行为侵犯了张晓的平等受教育权,程序严重违法 《教育法》第三十九条规定:国家、社会、学校及其他教育机构应当根据残疾人身心特性和需要实施教育,并为其提供帮助和便利。 校方在做出拒收决定时,未对张晓的个人学习能力进行任何科学评估,仅凭“自闭症”的标签和主观臆测其可能“学不下去”、“影响他人”就武断决定,缺乏事实依据。 同时,校方拒绝提供书面决定,剥夺了当事人寻求救济的正式凭证,涉嫌故意规避责任。且选择在报到当日劝退,导致张晓错失其他入学机会,客观上放大了对其受教育权的损害后果,有违公平合理原则。 接下来,张晓及其父母可以立即向教育行政主管部门进行实名投诉和申诉,要求依据《残疾人保障法》规定,责令该学校招收张晓入学。 此外,请求省残联履行法定职责,作为残疾人的代表组织,积极与校方及其主管部门进行协调和交涉,维护残疾人的合法权益。 此外,张晓方也可以提起行政诉讼,请求继续履行录取通知书等相关协议,如无法履行,则主张赔偿。 对此,您怎么看?