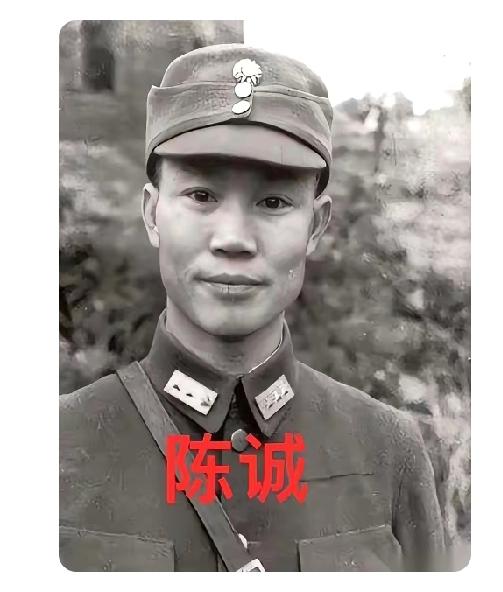

1940年6月,日军兵临城下,攻占了宜昌,整个江防失守。这一突如其来的打击令整个防线彻底崩溃,给国民政府带来了前所未有的压力。 在这一战局失利之后,陈诚下令将江防司令郭忏撤职并进行查办,试图以此平息公众的不满。然而,这一决策却引发了更大的矛盾和争议。 何应钦找到了蒋介石,质疑陈诚的处理方式:“叫陈诚去驾船,他把船员丢了,把船砸了,处分了将领,难道他自己就没有一点责任?”这一话题揭开了关于责任和决策的复杂层面,也暴露了国民政府内部对待战局失败的深层矛盾。 宜昌的失守,给国民政府带来了深刻的震荡。那时候,宜昌是长江防线的一个关键节点,战略意义非同小可。 日军的胜利让整个江防防线变得岌岌可危,江南的局势也随之动荡不安。对于国民政府来说,失守宜昌不仅仅是一个军事上的失败,它还带来了巨大的政治影响。 在这种危急时刻,蒋介石和陈诚面临的压力越来越大 。陈诚作为当时的重要军事指挥官,他下令处理郭忏,试图通过这种方式转移公众的不满和焦虑。 然而,陈诚的决策引发了内部的不满和反思。 何应钦作为国民政府的另一位高级官员,对陈诚的做法提出了质疑。他认为,陈诚自己也有责任,不能将所有责任都推给郭忏。 何应钦的这番话,实际上揭示了一个更为深刻的问题:在国家命运面临重大危机时,如何衡量责任,如何公平地分配战争失败的过错。 何应钦的质疑,并非只是单纯针对陈诚的个别决策,而是对当时国民政府整体决策体系的深刻反思。 蒋介石在面对何应钦的意见时,显然陷入了两难的境地。一方面,宜昌失守是一个巨大的军事失败,不能简单忽视;另一方面,陈诚和郭忏都在国家的抗日大局中发挥过重要作用,将责任过度推向某一方,势必引发更大的内部分裂。此时,蒋介石的决策显得尤为复杂。 虽然他理解何应钦的观点,但他也清楚,作为领导者,必须维护整体的统一和稳定。如果在军队内部出现过多的指责与责难,势必影响士气,甚至削弱军队的战斗力。 这一事件的处理,不仅仅是对个人责任的评定,更是对整个抗战局势的深刻反思。陈诚和郭忏都并非简单的将领,他们的决策在当时的背景下,都受到诸多复杂因素的影响。 在这一背景下,如何评估他们在宜昌战役中的失误,如何合理分配责任,成为了一个难解的难题。 蒋介石此时面临的,不仅是战争中的失败,更多的是如何在这种失败中,保持政府的凝聚力和决策的有效性。 蒋介石选择了保留陈诚的职位,并未过多纠缠于责任追究。这一决策,也反映出他对局势的深刻理解。面对外部的巨大压力和内部分歧,蒋介石必须更加谨慎地调整策略,确保国家在这个危机时刻能够稳住阵脚。 战争中的失败,远比单纯的军事战斗更复杂,它牵涉到政治、社会、军队等各方面的关系。如何在失败中寻找重新崛起的机会,成为了蒋介石在这个时期的关键课题。 随着日军攻占宜昌,整个长江防线的失守给国民政府带来了巨大的压力,但也为后来中国的战略调整提供了契机。何应钦的质疑,让人们看到了抗战中的权力斗争与责任归属问题。 陈诚的做法,虽然并未得到完全的认可,但也在一定程度上凸显了当时战局下的无奈和复杂。而蒋介石的应对,显得更加务实和冷静——在这种局势下,他没有简单选择问责,而是集中精力处理更为复杂的战略问题。 这一事件表面上看,似乎只是一次军事失败后的责任归属问题,然而它揭示了在抗日战争这个大背景下,国民政府内外的矛盾与争斗。 无论是蒋介石的领导风格,还是何应钦的质疑,甚至是陈诚的决定,都深深嵌入了这个时代的政治斗争之中。历史从来不会简单地给出答案,它往往是复杂的、分裂的,每一个决策都背负着无法忽视的责任与风险。 宜昌的失守,成为了国民政府面临的一次严峻考验。而这一事件,也在历史的长河中留下了深刻的印记。 无论是对蒋介石、陈诚,还是何应钦,他们的决策都在深刻影响着中国的命运。今天,我们回顾这一段历史,不仅要看到战场上的胜负,更应从中提取出对于责任、领导力和国家命运的深刻反思。