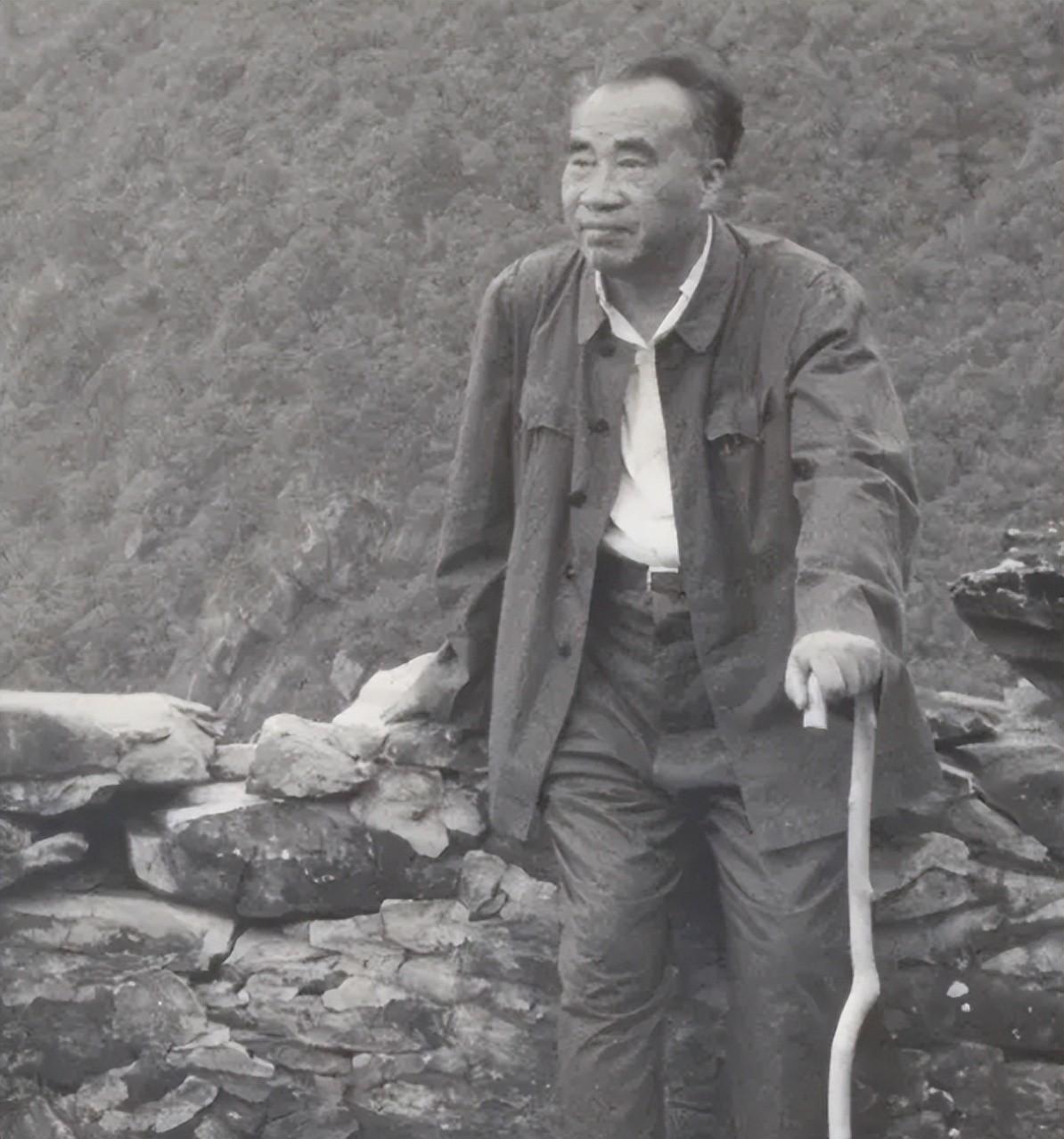

1974年彭老总病逝,朱德对着空气嘀咕:都是要死的人,有啥怕的? 1974年11月29日深夜,北京协和医院昏暗的走廊里传来急促脚步声——彭德怀的心电监护曲线最终停成一条直线。消息很快传进中南海西楼,年逾八旬的朱德没来得及披上外套,拄着拐杖在屋内踱步。他低声嘟囔:“都是要死的人,有啥怕的?”身旁的警卫听得心惊,却一句插话也不敢。 彭德怀与朱德的交往始于1928年底的井冈山会师。那一年冬天,彭德怀率红五军翻山越岭抵达湘赣边界,朱德握着他的手,爽朗地说:“老彭,打仗咱俩肩并肩,别松劲!”随后两支队伍合编,数万名红军兄弟在号角声中重新列队,井冈山雾气缭绕,友谊自此写进枪林弹雨。 1930年代的中央苏区,敌军围剿猛烈。没有人能忘记,朱德、彭德怀、毛泽东、黄公略轮流在战壕里端着望远镜盯前沿。夜里缺粮,炊事班把省下的红薯丝煮成稀汤,两位首长往往推碗让战士先喝。那时部队内部传播一句顺口溜:“朱总借茶,彭总借糖,借来借去是一个心。”荒诞却写实,映出领袖与将士同甘苦的风骨。 抗战爆发后,八路军总部设在太行山沟里,外界电报开头常写“朱彭总副司令”。彼时物资极度匮乏,一包红茶都算奢侈。有人捎来福建茶叶,朱德随手交给正在咳嗽的彭德怀,“你嗓子重,喝了舒坦。”军医说白糖能退烧,朱德把仅有的一小袋糖掂量再三还是递了过去。这些细节后来在朱德外孙朱和平的回忆笔记中出现,简单几行字,道尽老一辈的互信与情义。 朝鲜停战后,彭德怀回国向中央汇报。那是1952年7月,首都气温高得吓人。朱德撑着蒲扇跑到招待所,见面第一句却不是寒暄,而是嘱咐:“别总写作战总结,先睡一觉再说。”从那年起,两家隔着一条狭窄的中南海马路,孩子们放学后常串门,老人们则在夜色里对灯长谈,话题不是战功,更多是如何让新生的共和国根基更稳。 然而命运翻篇很快。1959年庐山会议,彭德怀递交《关于人民公社及大跃进若干问题的意见》,字数不过三千,却与“万言书”之名一起流传。会议后半程气氛骤紧,批判之声此起彼伏。某晚,朱德独自敲开彭德怀房门,小声说:“形势不妙,先低头保全自己。”彭德怀摇头,脸色比山城夜雨还冷:“老总,党需要实话。”两人对视良久,无言,屋外虫鸣骤停。 会后结果众所周知:彭德怀被撤销国防部长职务,移出核心岗位;朱德因“保护彭德怀”挨了批评,被迫作检讨。自此,昔日院落那条短短的马路成了天堑。1966年后,彭德怀被秘密关押,朱德年事已高,却仍多方打听战友境况。一次汇报会上,朱德拦住工作人员,声音颤抖:“能不能让我看一眼他的病历?”对方低头无语,气氛凝固。 1974年秋天,彭德怀癌症进入晚期,病榻上的他提出一项唯一要求:见朱德一面。负责监管的人员上呈后被驳回,理由是“以防出现不明言论”。病房窗外银杏叶落,彭德怀长叹:“看不着朱老总,我也没啥别的念想了。”11月29日晚,他陷入昏迷,凌晨零点三分宣告停止呼吸。 噩耗送达中南海。朱德把手中的电报揉成一团,喃喃道:“都是要死的人,有啥怕的?”说完才发现自己泪流满面。此后几日,他拒绝会客,毎到傍晚就坐在院子里,对着对面空荡的永福堂发呆,仿佛仍期待那个挺拔身影推门而入。 历史终究给出了答案。1978年12月,中央文件为彭德怀平反昭雪,追悼会规模空前。大礼堂内花圈叠成山,悼词称其“对党忠诚,对人民忠诚”。朱德已于两年前辞世,未能亲见此景。有人感慨,如果朱彭二人能在那夜病房再握一次手,也许许多遗憾会少几分沉重。 但再冷的档案也记录不了战壕里的那句诺言;再厚的史册也写不尽两位老兵的惺惺相惜。国家记得他们的功勋,后人记得他们的性情——一位倔强到最后仍坚持实话,一位沉稳到暮年仍护友护到底。长夜已尽,硝烟散去,那句“有啥怕的”仍像惊雷,提醒后来者:信义与担当,从来不会随岁月作废。