庚子事变后,洋人要求清政府处死一批主战派大臣。当名单递给慈禧时,慈禧圈下一个名字说:“这个人绝对不能杀,如果杀了他,我们只好继续打了!” 这份由十一国公使联署的名单,从京城八百里加急送到西安时,每一个字都透着杀气。 领头的端郡王载漪、庄亲王载勋,是罪魁祸首,慈禧心里有数。山西巡抚毓贤、大学士刚毅,是主战先锋,洋人恨之入骨。这些人,不杀不足以平洋人之怒,不杀,《辛丑条约》的字就签不下去。 她提着朱笔,一个一个地看下去,眼神冷峻。直到一个名字跳进眼里——甘肃提督,董福祥。 她手里的笔,停住了。 旁边的庆亲王奕劻躬着身子,小心翼翼地说:“老佛爷,就是这个董福祥,带着他的甘军围攻东交民巷,枪杀了日本公使馆员杉山彬。洋人说了,可以饶过王公,但这个武夫,必须死。” 慈禧没理会他,只是用笔尖,轻轻点了点“董福祥”三个字。 许久,她抬起头,环视着满屋心腹大臣,一字一句地说道:“别人都可以商量,唯独他,动不得。” 殿内一片死寂。一个武将,为何能得到如此庇护? 大臣们不敢问,但他们都想到了同一件事:数月前,当朝廷下诏向天下兵马征召“勤王”时,天下督抚是何反应? 两广总督李鸿章、两江总督刘坤一、湖广总督张之洞……这些朝廷最倚重的封疆大吏,联合起来搞了一个“东南互保”,公然抗旨,坐视京城被围。 整个大清国,真正带兵赶来北京护驾的,只有董福祥和他那支从黄土高原杀出来的甘军。 在那个最绝望的时刻,是董福祥的军队,在北京城下与八国联军硬碰硬地打了两个多月。是董福祥的军队,在慈禧和光绪仓皇西逃时,一路护驾。 从北京到西安,千里逃亡路,如果没有董福祥的兵马护送,皇帝和太后的銮驾,恐怕早就散在了荒野里。 这份忠诚,是在众叛亲离时唯一的温暖,是在万念俱灰时最后一点依靠。 现在,洋人让她杀了这个唯一来救过她的将军。 慈禧缓缓放下笔,她看着眼前的王公大臣们,声音不大,却字字千钧:“国难思良将。如果连董福祥这样有功的忠臣都保不住,将来国家再有难,还有谁肯站出来?” 这番话,让所有人心中一凛。 他们瞬间明白了,老佛爷保的不是董福祥一个人,而是天下所有还忠于大清的人心。 杀了董福祥,就是告诉天下人:忠诚,在洋人的枪炮面前一文不值。这比割地赔款更能摧毁一个王朝的根基。 这才是“只好继续打了”的真正含义——那不是跟洋人打,而是跟自己建立的“忠义”规矩打,是跟人心打。这场仗一旦开打,大清就真的离亡国不远了。 京城的李鸿章还在与洋人艰难谈判,催促的电报雪片般飞来。 “各国公使态度坚决,非杀董福祥不足以结案。” 慈禧的回复只有八个字:“董福祥护驾有功,贷其一死。” 这成了清廷在谈判桌上最后的底牌。李鸿章拖着病体,反复向列强陈述利害:董福祥在军中威望极高,尤其在西北盘根错节,杀了他,必然激起兵变,西北将永无宁日。这对刚刚谋求稳定的中国局势,对各国在华利益,都将是巨大的灾难。 洋人起初不信,他们见惯了清廷的软弱。 可这一次,无论如何施压,清廷在董福祥的问题上,寸步不让。 最终,洋人妥协了。他们可以接受一个被剥夺一切官职、永不叙用的董福祥,但不能接受一个因他而彻底失控的中国西北。 惩处诏书下达的那天,董福祥仅仅被“革职”。他没有像毓贤那样身首异处,也没有像载漪那样流放千里,他安然回到了自己的故乡甘肃,直到1908年病逝。

TOPRED

虽护的是清庭,但打的也是列强,历史该有一笔!

MZT 回复 09-07 22:46

这那是洗啊,这恰恰说明那老巫婆阴狠歹毒。为了自己利益,才不管多赔多少钱?

风飞扬 回复 09-08 22:59

不管是谁说的,反正慈禧老巫婆就是这么做的,遗臭万年没的洗!

用户10xxx27

庚子事变就是朝廷想借洋人的手灭了汉人都督,汉人都督又不傻,直接还回来一个东南互保

老师 回复 10-09 13:33

有点脑子行不

不然 回复 10-07 18:59

扯犊子!汉人都督多在东南,洋人打的是北京!她怎么借?

用户10xxx76

西北五马在董公面前都是孙子!

用户17xxx85 回复 09-05 10:06

还真是这么回事,狠人中的狠人,董宫保在刘锦棠手下干,而马占鳌又给董宫保打先锋,

预言大刀 回复 09-07 00:04

马家军确实名声震天下,无恶不作

人生在世

有个屁功,董福祥以勤王名义带三千甘肃绿营,围打东交民巷三个月打不下来,当时东交民巷没有外国军队,只有各国使馆护卫加起来不到二百,结果仅仅打死了一个日本使馆工作人员。后来听说太后西狩,赶紧追随,在慈禧穷途末路饿的晚餐只有一个玉米窝窝头的时候率先找到銮驾,成就救驾天功。以此由布政使升为巡抚,致仕时推举马福祥继任。马福祥以后其子侄分成宁马、甘马及青马,割据西北二十年。

人生在世 回复 不争之争 09-08 12:16

董福祥和马福祥是两个人。

不争之争 回复 09-07 22:11

你怎么还将他改姓了,前面姓董,后面姓马。

用户10xxx61

站在对立面上 你可以说慈禧 阴险 狠毒 但绝不能说她 蠢笨 孰轻孰重她是一清二楚

原乡人 回复 09-07 12:33

清亡于此妇

毕竟你看你们发的 回复 11-09 10:14

光绪帝,资产阶级卖国贼

安盈

你以为董没野心,这么多代皇帝有谁需要各地勤王救驾的?这就是天大的机会。聪明又有点实力的都会借此表忠心。宁可慈禧早死,国家混乱,清廷崩塌,早点回归汉人政权。

安盈 回复 09-08 01:08

他实力有限,还没敢学曹操,他是偏隅西北,难有机会表忠心,这个机会来了,他是不好放过这良机更进一步的。

安盈 回复 09-08 01:04

他有曹操的实力与智谋吗?他有多少人马?那时候还有不少精锐八旗兵,他胆敢学曹操,必成众矢之的。

用户27xxx14

这是在帮腐清和慈禧洗白吗?

一叶 回复 09-06 20:38

你的脑袋是要洗洗了,历史不合的的思想就不是历史了吗?那你去改改啊。

用户26xxx68

这是最基本的政治手段

风起沛水

要是左宗棠多活十年,何至于此!要是李鸿獐早死十年,何至于此!东南互保就是聇

青石长街 回复 09-08 07:27

左公多活50年历史肯定会改变。日本不会那么快崛起。李鸿章软骨头送了日本那么多白银。让日本过多膨胀。胃口越来越大,野心越来越大,实力越来越强。

阿汉 回复 青石长街 09-10 20:57

不能这么夸大个人的作用,王朝末期,如果没有根本性革命或者改革,个人回天乏力

不吐槽不舒服斯基

还有为慈禧洗白的?

~~荒~~ 回复 09-06 16:53

那你就说说唐以后那个汉人皇帝有那种狠心,野蛮之力把西藏新疆内蒙的千年隐患解决?!宣威大明也没收回西藏新疆蒙古,而清朝不仅在这些地方持续打了三百年,用那种野蛮杀力,车轮放倒把这些地方固守!

核桃与土豆 回复 ~~荒~~ 09-06 22:02

屁的狠心,满清跟蒙古西藏是一伙的,人家在满清都是自治的,真正让西藏跟蒙古落幕的是加特林重机枪,从那以后这俩不敢不听话

闲云野鹤

董死不死,大清也不会有勤王的将军了,辛亥时不仅没看到有进京勤王的,连奉召主动去镇压武汉义军的都没有,气数已尽。

喜欢更美 回复 09-06 17:31

冯国璋露头就秒了革命军,不是袁世凯阻止,冯国璋直接把辛亥革命剿灭了,真正的实权派是北洋,北洋开始君主立宪制的支持者,革命党起义27次,次次被灭,最后靠袁世凯成功的

杖剑天涯 回复 喜欢更美 09-06 17:41

那是清庭自掘坟墓,搞君主立宪,搞了几次,几次都是忽悠人的,不亡没天理

三防牛老大

董大将军,民族英雄。

君道独行

一边打还一边送吃喝给外国人,三个月时间不用打,围住不送东西给里面,饿都饿死了。

睿睿居士

此人是西北军阀的开山鼻祖。

朝阳

小日本与中华民族的深仇大恨,中国迟早是要报的!

用户17xxx83

高义之士!

送你一杯咖啡

西北马家军盘踞西北半个世纪

天高三尺

董祥福!真是个忠心的好奴才!!!

用户10xxx34

八个字:董祥福护驾有功,货其一死

碎光

满人都知道反清,那些洗清的只配称呼螨虫

朝晖

无论怎样的结果,慈禧都死不了,西方国家要的是利,争取利益最大化,只有小日子是要中国亡国灭种。

斌斌

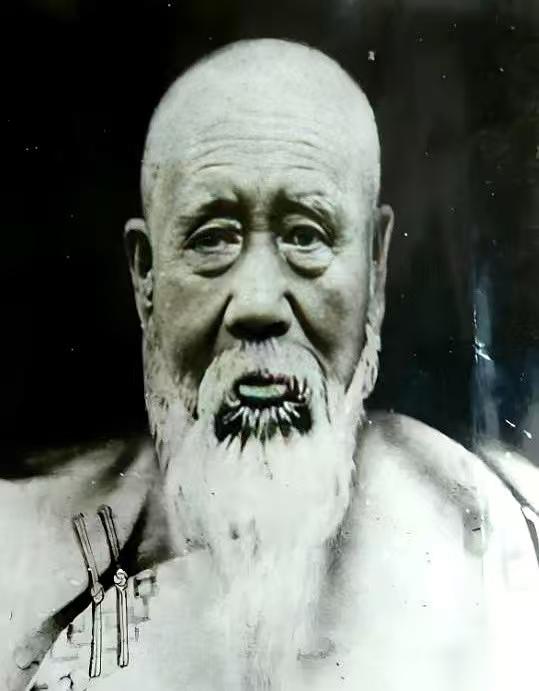

如无左中棠,何有董福祥。甘陕回乱,董被招安。

尔立

帮老妖婆洗屁股的还是大有人在啊。

用户10xxx31

老佛爷比崇祯强

大漠飞刀 回复 09-07 13:14

崇祯皇帝的遗诏:罪在他不在天下百姓,敌人怎么对他都行,但希望能善待天下苍生。崇祯皇帝虽然亡国,但还是有气节有担当的。

用户10xxx35 回复 大漠飞刀 09-20 10:08

罪本来就在他,他把明朝搞得分崩离析

用户10xxx94

慈禧卖国贼一个!!!!

用户10xxx20

洋人要她杀谁就杀谁

用户29xxx75

老妖婆,蠢货

浪花淘尽英雄

八国联军点名要杀,慈禧却能立保董福祥。为的就是不让忠于自己的人寒心。据说赵构在处死了岳飞之后,每次见秦桧的时候都在靴子里藏把刀,因为赵构自己也清楚岳飞一死,没有人会再死忠自己了。

何以笙

记得当年董卓,也是从雍凉带兵入京勤王,后来被十八路诸侯讨伐,又挟持幼帝迁都长安。历史又重演了一遍。

用户10xxx11

董是历史罪人,那时联军刹了女佛爷。后就没日本侵华灾难。

用户14xxx89

西太后比赵构明白。杀了忠臣,寒了人心,还有朝廷吗?

烟雨江南

继续打啊,迁都重庆,洋鬼子不敢深入,签个屁啊?

大海

国家兴亡,匹夫有责。英雄好汉,代代相传。

用户10xxx53

一路抵抗的巡抚,将领,带着士兵浴血奋战,争取来的谈判,结果谈判后都被杀了。只为了保慈禧这个老太婆,然后赔钱的锅扣在皇帝头上,谈判的合约,李鸿章背上了。不过也好,没有慈禧,清朝还能再续命一段时间

道友我有万魂幡

走过

历史给他一个评价:蠢货~不去救慈禧的,没丢官,他跑去,结果丢官了

用户77xxx80

世界上最聪明的人是中国人,但中国人的缺点是过度善良!!!

小牧人

他自己还在董手里,回京再说

就爱讲实话

东南互保是慈禧同意并赞成的,给几大督抚发过电报,这些都有档案,慈禧也没彻底傻。

汕尾孤单寂寞无聊冷的27岁大叔

满清余孽,垃圾朝代

菱形方块

听起来好有道理,其实都是毫无羞耻的屈膝。

wensan

吹牛逼,洋人怎么可能有这些名单的,除非你那个年代的卖国贼

嘻嘻

慈禧说:只要不杀老娘我,剩下的随便

观海听涛

昏溃至极!

用户11xxx47

只能说慈禧比崇祯强,同样是救驾,崇祯反转猪肚就把袁崇焕杀了!

金博爷

抗洋英雄!

绿翅飞雕

晚清除了左宗棠其余都该死。

霸谈天下

董福祥也是一个妙人,当年陕甘回乱,他是四大势力之一,属于温和派,也拥几十万民众自保。左公一到,马上归顺,当了总兵,给了五个营的编制,从此忠心不二做了先锋,作战勇猛、悍不畏死,先是平定了陕甘回乱,后又收复新疆,一路立功升到提督,成为左公帐下仅次于老湘军刘锦棠、嵩武军张曜的第三号战将。

预言大刀

呸!一窝狗贼

用户10xxx38

杀功臣那么蠢,离亡也不远了

江南

清朝误国!!

jacky,努力

大清早亡了,还要吹这老婆娘???

不做帅哥

屁!老太婆自个都难保还保别人

和风细雨

董早死几年,慈禧也完蛋,对中国是好事

jone

民族罪人

暗恋桃花源

洋人知道的够清楚的

幼芽

今天,尽灭洋人!先灭日本始!

北方的风

老妖婆“西狩”还是董福祥一路保护的,真要杀了以后再次“西狩”谁保证她的安全。

用户10xxx14

辛亥的时候这些家伙都不行了,都得看老袁的脸色了

流水也啊弟

英雄

工薪人物

不论你怎么洗呀。它还是个脏东西!

波多黎各

董卓当初也是这么干的![滑稽笑]

无聊的故事

清朝 成为中国历史耻辱

雨花实

还是动了,奴奴奴

罗焱

维护慈禧这种中华的祸害,就是祸害中华

岭南八少

当年把它挖了是正确的。

1120737271

满清余孽给叶赫那拉氏洗白

天空之城

这种政权保他何用

鹆情緣1417805

1908我爷爷刚出生

夏飘雪

慈禧把各地巡抚杀了个遍,下面自然就有人反清了

爽阳

杀了主战派,洋人更猖獗。

alian

这是算洗白吗,

用户10xxx08

这样昏君能不忘国吗,清朝期数一到,比许忘

wxhwmh1973

就凭镇压回乱,跟八国联军开打,为兰州铁桥修建捐款,这三件事,董福祥可以青史留名

幸福星666

悲哀!!!

冰火

慈禧太后这点比赵构强的一批!

用户10xxx28

林则徐回伊犁大吃大喝 大权在握 美其名曰流放[捂脸哭]

孤锤一江水

如果结局是剥夺保卫国家的权利!真不如参加东南互保!

my god

没什么,保皇权而已

Focus

腐败垃圾的清王朝

语很鱼

把耻辱表现成骄傲,就是汉奸所要做的事。

宝宝

知道露天洼子的举手

哈哈

这老东西有打下去的勇气,何必还杀人

楚天龙吟

左公平陕甘的得力干将![点赞][点赞][点赞]