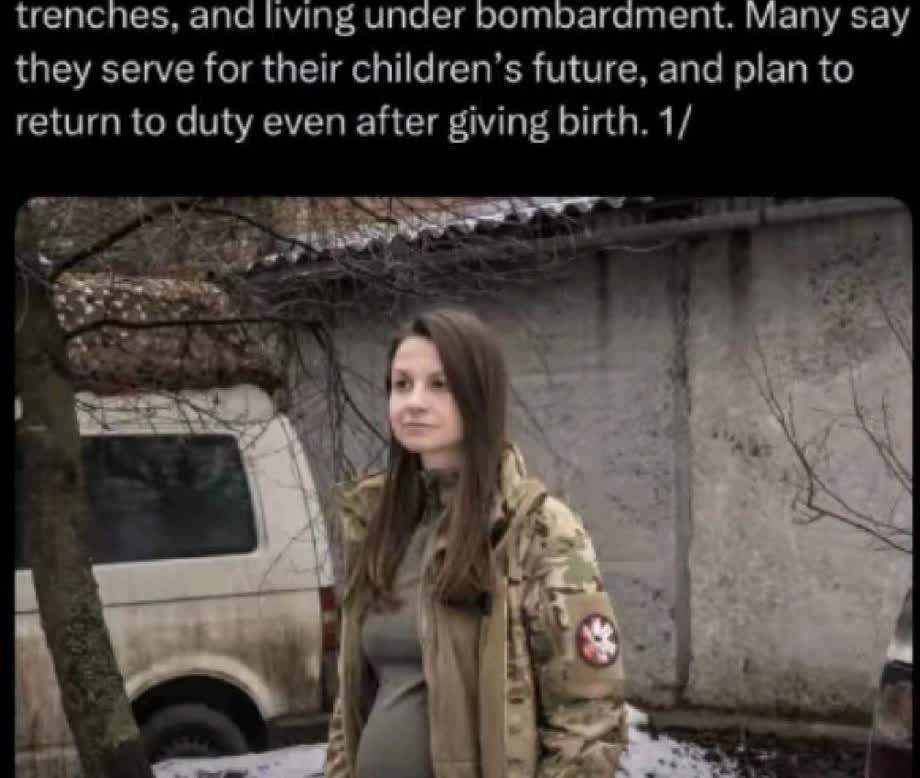

[微风]很多人都认为乌克兰在被美国利用,为什么乌克兰人自己却看不到?此时我很想说,东大人就感谢墙吧,没有墙,哪怕今天我们的国力已经起来了,哦,不,没有墙可能在2018年我们就直接对特朗普投降了。 上世纪九十年代初,苏联解体的寒风吹散了基辅罗斯的余晖,乌克兰的工程师们突然发现自己站在了失业的悬崖边。实验室里积满灰尘的图纸,工厂里停转的机床,曾经支撑起半个苏联工业脊梁的精英们,如今连面包都成了问题。 就在这时,来自东方的橄榄枝悄然伸入——中国不仅为他们安排了专家村,还开出双倍工资、免费住房和全额医保的优厚条件。 这场没有硝烟的“抢人大战”,让乌克兰顶尖人才在异国他乡重获新生,也为中国军工和科技领域注入了强劲动力。这段历史像一面棱镜,折射出国际关系中远比“利用”二字更复杂的现实。 如今站在基辅街头,人们谈论的是泽连斯基在视频讲话中宣布的乌美代表团会晤,是总统办公室主任叶尔马克即将在纽约展开的谈判。 普通乌克兰人看到的不是地缘政治棋盘上的棋子,而是防空警报响起时,美国提供的“海马斯”火箭弹拦截系统如何保护他们的家园;是俄罗斯国防部宣称击落117架无人机时,西方援助的雷达设备如何成为他们的“千里眼”。 这种切肤之痛换来的安全感,远比抽象的“被利用”论调更有说服力。就像墙体之于建筑,既是承重结构也是防护屏障,普通民众更在意的是头顶有没有屋顶,而非设计师的图纸是否被他人参考。 信息环境的差异造就了认知的鸿沟。当复旦大学美国研究中心主任吴心伯在复旦-哈佛对话中指出“解决中美关系的钥匙今后可能越来越取决于中方”时,东方卫视正在制作探讨“特朗普2.0时期中美关系”的专题节目。 而同一时间,美国驻华大使伯恩斯在接受采访时强调“两国关系正在走上正确的道路”,这种官方叙事与民间感受的温差,恰恰说明信息过滤机制如何塑造着群体认知。 就像南开大学马克思主义学院盛林教授在形势政策课上剖析的,国际关系从来不是非黑即白的判断题。 2018年那段惊心动魄的贸易战记忆犹新。当特朗普突然威胁对中国加征200%关税,直指稀土供应链时,国内舆论场几乎被恐慌淹没。幸而有道无形的“墙”缓冲了外部冲击,让决策者能在相对稳定的环境中制定反制措施。 这堵墙不是封闭的砖石,而是类似建筑中那些“承重和维护构件”——既抵御了突如其来的政治风暴,又为内部结构提供了调整空间。 正如校党委书记李广慧在“思政开学第一课”中从党史长河梳理的,大国博弈需要战略定力,而定力往往源于不受干扰的判断环境。 乌克兰的历史像一条蜿蜒的第聂伯河,从基辅罗斯的辉煌到苏联时期的工业重镇,再到如今的独立国家,每个转折都写满了生存智慧。当人们质疑乌克兰人为何“看不清”时,或许该想想:在防空洞里躲避炮火的母亲,和坐在空调房里分析地缘政治的学者,本就站在不同的认知维度。 就像中国引进乌克兰工程师时展现的务实态度——真正的国家智慧,从来不是在道德高地上指指点点,而是在复杂现实中找到最有利的生存之道。那些关于“墙”的讨论,最终都指向同一个命题:在信息爆炸的时代,如何守护独立思考的空间,这或许比任何国际关系理论都更值得深思。