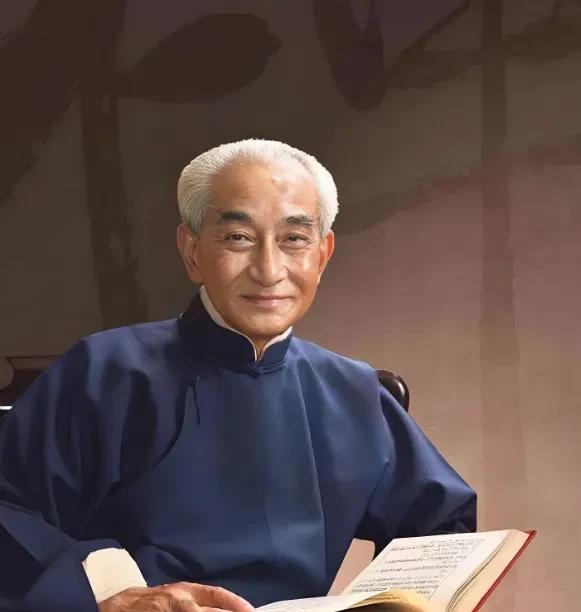

1943年,103岁的虚云老和尚和20多岁的南怀瑾,一起暗夜走山路。 南怀瑾想扶虚云一下,虚云拒绝了,并回头说了一句意味深长的话,他说:“前路暗淡,你我各走各的路,不必相扶,我也就应劫而来,我们都是来到人间还账的。” 那时候的中国还陷在抗战的硝烟里,山路两旁的树林里总飘着湿冷的雾气,脚底下的石子被夜露浸得滑溜溜的。 南怀瑾那时候刚跟着虚云学佛没多久,二十出头的年纪,心里还揣着年轻人的热乎劲儿,见老人走得慢,手背在身后微微发颤,下意识就伸了手。 没成想虚云轻轻一摆胳膊,躲开了,月光从树缝里漏下来,刚好照在老人皱得像老树皮的脸上,眼神却亮得很,说出的话像石头砸在地上,脆生生的,没半点含糊。 很少有人知道,1943年的虚云,早已经历过常人几辈子都扛不住的“劫”。 他六岁丧父,九岁丧母,二十岁出家后,为了求法三次行脚,从福建走到西藏,路上饿过肚子,被劫匪抢过行囊,甚至在雪山里差点冻毙。 后来主持南华禅寺,刚把破败的寺院修得有了模样,就遇上战乱,日军的飞机在头顶盘旋,寺院里的僧人只能躲进山洞,粮食不够就挖野菜充饥。 可就算这样,他还是没停下弘法的事,只要有信众来求见,不管多晚,他都在禅房里等着,一碗粗茶,几句开示,总能让人心里的慌劲儿散了大半。 南怀瑾那时候还不太懂“应劫”和“还账”是什么意思。他出身浙江温州的书香门第,年轻时读过不少书,后来因为时局动荡,才弃文求道,想着从佛法里找安身立命的法子。 那晚听虚云说完,他没敢多问,只是跟着老人的脚步,一步一步踩着前面的脚印走。 山路越走越暗,风穿过树林的声音像有人在哭,可虚云的脚步始终没乱过,偶尔被石子绊一下,也只是稳一稳身子,继续往前走,手里的木杖敲在石头上,发出“笃笃”的声儿,倒像是在给两人的脚步打节拍。 后来南怀瑾跟着虚云待的时间久了,才慢慢摸清老人话里的意思。虚云常说,他这辈子修的不是“避劫”,是“应劫”。 民国初年,云南的寺院遭兵匪洗劫,佛像被砸,经书被烧,他跪在废墟里,用手一块块捡那些破碎的佛像碎片,捡了三天三夜,手指磨出了血也没停。有人劝他,这是寺院的劫,不是你的劫,你何必这么苦自己? 虚云只是摇头,说寺院的劫,就是他的劫,他来做这个住持,就得扛下这份责任,这是他该还的“账”。 再后来,南怀瑾自己也走了很多路。他去台湾,去美国,把佛法和传统文化讲给更多人听,不管是在小茶馆里和普通人聊天,还是在大学里给学生讲课,总忘不了提起那晚山路上虚云的话。 他说那时候才明白,“不必相扶”不是不近人情,是每个人的修行路都得自己走,别人扶得了一时,扶不了一世;“还账”也不是苦情,是每个人来到世上,都有自己该担的责任,该尽的义务,就像虚云要护持佛法,他要传播文化,都是在还自己的“账”。 现在再回头看1943年的那个夜晚,才觉得虚云的话藏着最实在的人生理。那时候的“前路暗淡”,是真的看不见头的战乱,可放在现在,我们每个人的“前路”也未必亮堂——可能是工作里的难题,是家里的琐事,是心里解不开的疙瘩。 有人总想着靠别人拉一把,靠运气躲过去,可就像虚云说的,该走的路还得自己走,该扛的事还得自己扛。 虚云活了120岁,圆寂前还在嘱咐弟子,要好好护持寺院,好好弘法。他用一辈子践行了“应劫而来,人间还账”的话,没逃避过一次困难,没推卸过一次责任。 而南怀瑾后来也用一生的时间,把传统文化的种子撒到了更多地方,这何尝不是在走自己的路,还自己的“账”? 其实我们每个人都是这样,没有谁的人生是顺顺当当的,都有该过的坎,该担的责任。别总想着依赖别人,也别抱怨日子苦,就像那晚山路上的虚云,一步一步走,一点一点扛,该还的“账”还完了,心里自然就踏实了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。