封常清亲自带兵抢占了距离洛阳不足一百六十里的虎牢关,但虎牢关天险形同虚设,被安禄山的铁骑一踏即破。按理说,骑兵利于野战不利于攻城,虎牢关丢得如此之快只能说明封常清军的战斗力有多么不堪一击。

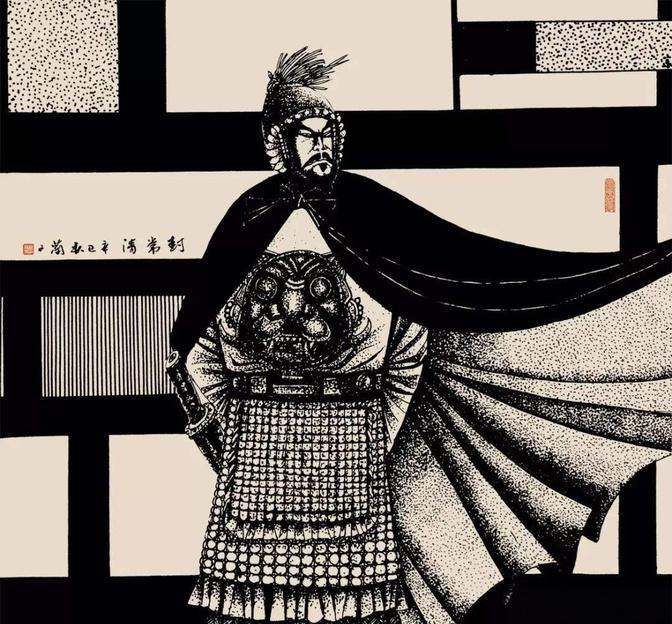

封常清出生在蒲州猗氏县,那地方在山西境内,家庭不算富裕。他父母早逝,跟外祖父一起被发配到安西地区,那里边疆苦寒,日子过得紧巴巴。外祖父死后,他穷到三十岁还没出头路子。后来他投军,起初想当高仙芝的侍从,却因为长得丑、瘦小还跛脚,被高仙芝拒绝。他不死心,从底层士兵干起,扛辎重、跟部队跋涉沙漠,慢慢熬出头。天宝六年,他当上高仙芝的判官,随军打小勃律国,那仗打得凶险,部队翻葱岭,山路陡峭,他负责协调后勤,确保箭矢粮草跟上,最终赢了。 之后天宝十一年,唐玄宗让他代理安西节度使,他带兵攻大勃律,先锋在菩萨劳城取胜,他指挥大军追击,抓了不少伏兵,立下大功。接着天宝十二载,他又破大勃律,证明自己不是白混的。天宝十三年,他进京见玄宗,得了御史大夫的职位,治军严明,赏罚清楚,士兵操练时他亲自把关。安史之乱爆发前,他已经在边疆打出名堂,但谁也没想到,这会把他卷进更大的漩涡。

安禄山从范阳起兵时,封常清主动请战,玄宗让他去洛阳募兵。他十天内拉起六万人马,可这些人多是市井闲汉,没练过兵,兵器也不齐全。安禄山那边的兵是渔阳突骑,精锐得很,很快就过黄河,拿下陈留。封常清带队去占虎牢关,那关东距洛阳不到一百六十里,本来地势险要,适合守,可他的部队战斗力弱,面对叛军骑兵冲锋,阵脚乱了套。骑兵本该在野地里厉害,攻城不擅长,但这次虎牢关守不住,叛军一冲就破,说明封常清的兵太不堪一击。关失后,他收拢残部,在洛阳郊外葵园再战,又败。退守洛阳城,连打三仗都输了。 十二月十二日,安禄山军在雪地里攻进洛阳,封常清只好率残兵突围。这五仗全败,他的六万人新军挡不住叛军的快速突击,不过他能让这些散兵撑五次,也算有点本事。他在上表里说,自己率市人打突骑,还杀了不少敌兵,血流满野。但洛阳作为唐第二大中心,官员们大多逃跑或投降,河南尹达奚珣第一个降安禄山,其他人跟着效仿。达奚珣之前还提醒玄宗防安禄山,可一见势头不对就变卦,安禄山重用他,当成人心向背的标志。

洛阳陷落后,有些官员没降。东京留守李憕和御史中丞卢奕约定誓死不降。李憕集几百残兵想战,可士兵自己溃了,他回府坐等叛军抓他。卢奕让家人带官印走,自己穿朝服坐御史台,叛军抓他时,他大骂安禄山罪行,说人该知逆顺,死不失节。叛军杀了他们和判官蒋清。卢奕儿子卢杞后来成中唐奸相,但孙子卢元辅又有名节,忠奸在家族里也说不清。 安禄山从起兵到拿洛阳,只用三十三天,一千六百里路,叛军日行六十里,几乎没遇抵抗,唐军弃甲常见,只在洛阳碰点麻烦。封常清西撤,在陕郡遇高仙芝,劝他弃陕郡退潼关,那里天险能抵骑兵优势。高仙芝信他,两人合兵撤,途中遭追击,唐军乱成一锅粥,自相踩踏,死伤多,丢无数辎重。到潼关后,高仙芝整军,修装备,士气回升。叛将崔乾祐攻关,见守军严阵,无功而退。本来安禄山能一鼓作气拿潼关,但他在洛阳沉迷宫阙,准备称帝,没追击。

安禄山称帝后,唐玄宗听监军边令诚谗言,说高仙芝封常清克扣军粮、夸大敌情,下令杀他们。封常清临死写表,说自己尽力了。两人被杀在潼关,丢了大将,唐军士气低落。后来哥舒翰守潼关,玄宗逼他出战,败于灵宝,潼关失,长安危急。安史之乱从天宝十四载起,历时八年,唐由盛转衰。封常清本是边疆名将,屡立战功,却死于内斗。 安禄山叛乱根源在节度使权力太大,玄宗晚年昏庸,重用杨国忠、安禄山等人,导致边镇兵强。河北胡化严重,蕃兵多,安禄山利用这点起兵。叛乱后,唐军募兵仓促,缺乏训练,洛阳守不住。历史看,安史之乱不只军事失败,还暴露唐制度问题,藩镇割据从此起。封常清的死,典型自毁长城,玄宗杀大将,等于帮安禄山忙。安禄山虽拿洛阳,但没速取长安,给了唐喘息机会,却因内乱浪费。

封常清从底层爬起,靠军功上位,却在乱世栽跟头。安禄山起兵快,河北几乎不战而降,唐中央反应慢,封常清募的兵弱,虎牢关一败涂地。洛阳官员投降多,显示人心散了。达奚珣这种人,平时忠,危时变,历史常见。安禄山称帝后,唐军在潼关挡住一时,但玄宗听宦官话杀将,哥舒翰接手后被逼出关,败得惨。叛乱影响深,唐经济衰,人口减,文化也受冲击。 杜甫诗里反映乱世惨状,真实记录那时代。封常清和高仙芝合作多年,从安西到中原,本该联手抗敌,却死于非命。安禄山死后,史思明接棒,乱子拖长。唐用回纥兵平叛,付出代价大。历史教训是,中央集权弱,边镇就乱。封常清的经历,提醒后人,名将也得看时势。 安史之乱结束,唐王朝元气伤,藩镇问题遗留中晚唐。封常清若不死,或许潼关守得稳点,但历史没如果。安禄山混血胡人,利用唐胡化政策上位,反噬帝国。玄宗前期开元盛世,后期天宝乱象,宠杨贵妃,重安禄山,酿祸。