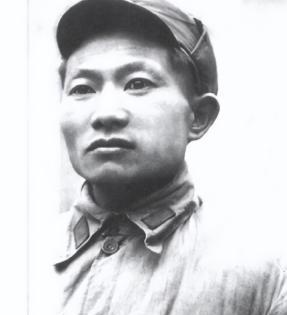

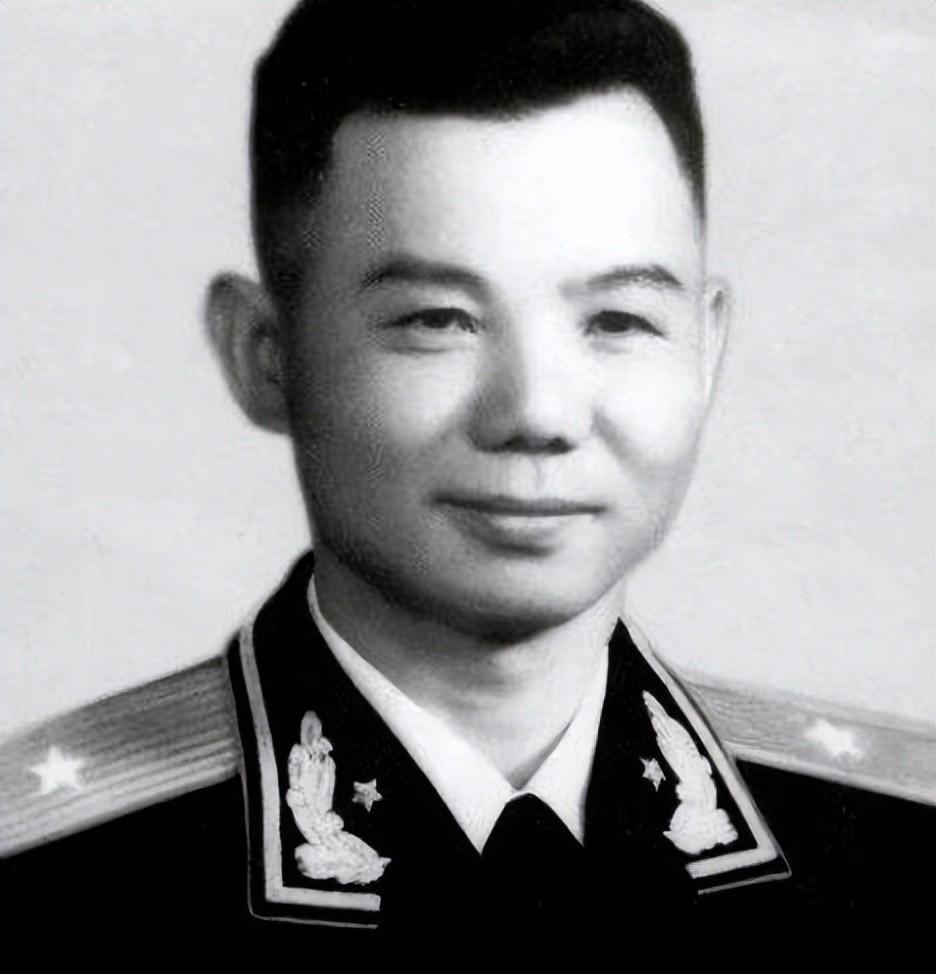

部队上前线,把原军长留后方,空降干部接替没打好?他要求上前线 【1952年春,川西军区司令部】“让我带着全旅兄弟一起回去,我们还能打!”张祖谅把手里的公文拍得作响,屋里瞬间安静下来。几秒钟后,王近山慢慢抬头,回了一句:“前线缺的就是这股劲。” 时间拨回到两年前。1950年10月,志愿军第一批部队跨过鸭绿江时,60军正在川西整编。按照原定计划,张祖谅理应率军入朝,可他连握枪的右臂都还在恢复,此外川西剿匪离不开熟悉地形的主官。种种现实把他锁在后方。为填补空缺,61军军长韦杰临时空降,带着不到两个月的磨合期,匆匆把60军拉上火车。 韦杰在解放战争里打过硬仗,资历不弱,但人与部队之间总需要时间“对火”。距离鸭绿江千余里,一茬又一茬新兵、转业干部、地方担架队被塞进列车,短短数日就要完成战术、口令和人员关系的同步,难度可想而知。更麻烦的是,第五次战役开始前,陈赓直接把180师调到兵团指挥序列,让60军一下子缺了一个主心骨。师、团、营的联络网被拆开重接,火力配置跟不上,误差一步,危险就多十步。 1951年5月,撤退通道在汉江两岸拉成一条“拉链”,敌机昼夜扫射。180师担负掩护任务,却因指令延迟陷入合围。该师主力被迫化整为零,靠山沟、靠夜色、靠群众情报,各自突围。不到十天,师部能归队的人数还不到建制三分之一,这给60军整体声誉带来了沉重打击。营区里的流言一句顶一句:“如果老张在,咱不会这么被动。”这样的抱怨本不算什么,可当士气低落时,它就像潮水一样往心里灌。 韦杰当然想扳回这一局,可前线节奏太快。夏季反击没等他喘气,命令又把他调回国,改任军事学院教育部门。消息传到川西,张祖谅心头一震:部队刚被拉下名次榜,指战员却失去了直接带队的主官,他意识到,再不站出来,60军的边幅就要散了。于是有了开头那一幕——他向西南军区和志愿军总部同时递交请战电。 有意思的是,这份请战电并没有罗列成绩、也没有客套,只写了四句话:一请入朝,二愿担责,三可带旧部,四若战不胜,愿受军法。简短到连标点都显得节省。王近山在电报上批示:“同意,速行。”两天后,加盖总参谋部印章的任免令飞往川西。 1952年6月,张祖谅踏上前线,在军部门口,他对迎接的参谋说了一句:“咱们先别谈荣誉,先把防线捂住。”他做的第一件事不是开会,而是把180师的番号和旗帜重新授予补充兵,并把曾在洛东江、淮海拼过刺刀的老排长集中到各营。夜里三点,简易教室里炭火噼啪作响,作战图铺满地板,谁负责哪条山脊、哪个火力点提前几秒开炮,都重新刻进每个人的记忆。 秋季战斗一到,60军在横城、后谷里连打数场拱卫阵地的小规模反击。弹药、干粮、救护车一度紧张,却硬是保住了正面一百六十米的咽喉。对手三次试图穿插,都被阻滞在封锁区。战报送到兵团部时,王近山难得幽默:“这下子,别人再想指着60军拍桌子,可得先掂量掂量。” 成绩归来,不得不说张祖谅用了极简单却极传统的办法——恢复旧番号、恢复老骨干、恢复班排火力的交叉覆盖。它谈不上玄妙,却精准解决了当时最大的问题:陌生感。士兵一抬眼,看到的不是崭新旗号,而是自己熟悉的番号和口令,天然的安全感就回来了。心定,枪就稳;枪稳,线便牢。 试想一下,如果当初韦杰有更多磨合时间,180师或许不至于那样被动。然而战争向来不给“如果”留太多空隙。人员空降是常态,能否迅速融为一体,往往考验着指挥员的情商与魄力。60军的沉浮,也提醒着后来者——调动主官,别把部队原有的精神链条一刀割断。 1953年停战协议签字前夕,60军已在阵地附近修了数公里坑道,火炮零点校射资料装订成册送到志愿军情报处。张祖谅清楚,这些东西未必用得上,但部队需要一个“准备好”的姿态。停战钟声敲响那晚,他简单地敬了个军礼,转头对副军长说:“兄弟们可以睡个囫囵觉了。” 后方的川西山谷再也没有大规模匪患,韦杰在军事学院带出的学员后来多人成为军中骨干。有人问双方如何评价彼此,接近晚年的张祖谅只说了一句:“韦杰是好同志,只是没来得及和60军谈恋爱。” 一句略带玩笑的话,把那段复杂的历史轻轻收了口。 由此再看,前线与后方并非简单的此消彼长。指挥系统、人员情感、番号荣誉,这些无形因素往往比铁与火更难调配。谁能在关键时刻抓住人心,谁就能扛起沉甸甸的番号往前走。60军的后半程证明,纵使跌倒,也能再爬起,只要旗帜还在,枪膛里还有子弹。