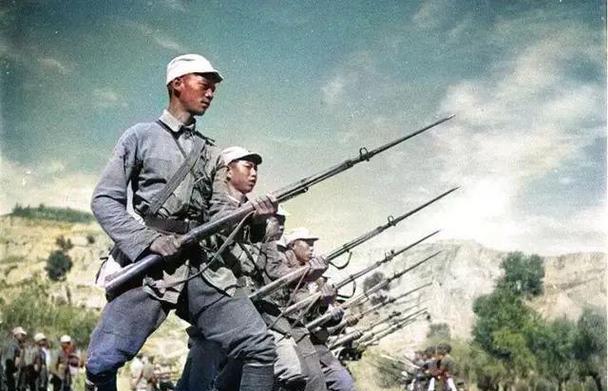

1939年,张树义连杀7个日军,此刻的他,已经精疲力尽,谁知这时,一名身材高大的日军发现了他,还挥舞着刺刀朝他杀了过来! 张树义,河北灵寿县山门口村人。这地名儿,听着就朴实。他就是个苦孩子,爹妈走得早,吃了上顿没下顿是常事。那时候的人,活着就得拼,跟天斗,跟地斗。他也就养成了一股不服输的牛劲。 好不容易,日子有点盼头了,娶了媳-妇,媳妇肚子里还怀了娃。他觉得,这辈子总算能活出个人样了。可他出门打个猎的工夫,天,就塌了。 等他兴冲冲地拎着野味回家,推开门的瞬间,整个人都钉在了原地。媳妇惨死在床,怀着孕的肚子被剖开,血流了一地。 他疯了似的跑遍全村,整个村子,一片死寂。邻居家四岁的丫头,就那么悄无声息地躺在地上。 这事儿搁今天,咱们能在网上看到无数的谴责和义愤填膺。可在当年,张树义连个说理的地方都没有。老猎户咽气前告诉他:“是鬼子干的……报仇!” “报仇”这两个字,从那天起,就不是口号了,成了他喘气的家伙。他没啥高大上的想法,就是一笔账,一笔血债。 所以,当八路军的队伍开进灵寿县,他瞅着这支队伍跟以前见过的兵痞不一样,说话办事有规矩,立马就报名参了军。1937年秋天,他成了八路军的一名机枪手。 不是为了什么主义,就是为了能堂堂正正地,把那笔血债讨回来。 战场是个能把人所有情绪都放大的地方。怕死?他当然也怕。但他更怕夜里一闭眼,就看到媳妇和没出世的娃。那种痛,比子弹钻进肉里还难受。所以,他打起仗来,特别“疯”。 因为心里那股仇恨的火没灭,手里的枪就永远是热的。 到了1939年春,房子山。这时的张树义,已经是机枪排排长了。 战斗打响前,他一个人摸黑去侦察,迎头就撞上三个鬼子的前哨。换一般人可能就想着怎么溜了,他倒好,跟野猫见了耗子似的,不声不响地摸上去,三下五除二全解决了,还顺手扛回来两杆“三八大盖”。 这就是他的风格,简单,直接,高效。 可真正的硬仗,是整个排被围起来之后。机枪子弹打光了,那就上刺刀。那会儿的白刃战,没电影里那么多花里胡哨的招式,就是你死我活。胳膊抡不动了,就用身体撞;刺刀卷刃了,就抢鬼子的。 他一个人,活生生拼倒了7个。自己身上也全是口子,背上还挨了一刀。他靠着一面土墙,感觉肺都要炸了,血腥味呛得他直恶心。 就在这个时候,那个高大的、狞笑着的日本兵出现了。 这几乎是必死的局。张树义当时连站都快站不稳了。 但他求生的本能,让他做了一个小动作。他背靠着的那面墙,是泥土夯的,被雨水泡得有点松软。他脑子里“嗡”的一下,一个念头闪过。 他故意装作体力不支,身子一软,好像马上就要倒下。那个日本兵一看,更得意了,嗷地一嗓子,卯足了劲儿,一记突刺,直奔张树义胸口。 说时迟那时快,张树义猛地一侧身! “噗嗤”一声,那把锋利的刺刀,整个儿扎进了松软的土墙里! 日本人当时就懵了,使出吃奶的劲儿往外拔,可那湿泥巴,跟长了手似的,死死地吸住了他的刺刀。 就这零点几秒的空当。张树义反手一刀,干脆利落。 这是第八个。 这场仗打下来,整个机枪排,就剩他一个活口。战后,他被评为“一等战斗英雄”。 1940年,龙泉关战役。一颗炮弹下来,再醒来时,他的两条腿没了。战友把他从土里刨出来的时候,他看着自己只剩骨头连着皮肉的小腿,说的第一句话是:“杀鬼子的劲儿还没散呢。” 这话听着,让人心酸。一个在战场上如此生猛的汉子,成了一个离不开拐杖的残疾人。搁现在,这可能意味着一辈子都需要别人照顾。 可张树义不。他拄着拐,回了老家。 有人觉得,他废了。但他偏不认这个理。他跟乡亲们说:“腿没了,手还在!小鬼子没弄死我,这点困难算个啥?” 他拖着半截身子,带着乡亲们干了一件大事——把村里2000多亩旱地,改造成了能种水稻的水田。 在那个连年遭灾、粮食就是命的年代,这意味着什么?这意味着全村人的活路。 从“战斗英雄”到“劳动英雄”,张树裔觉得后一个名头更实在。他说:“只要我没死,我这半截人永远是党和人民的!” 这话现在听起来有点“官方”,但你结合他的人生去看,就觉得,这话说得太实在了。他不是在喊口号,他就是这么活的。战争夺走了他的家庭,也夺走了他的双腿,但他没有被仇恨和残疾吞噬。他把那股子不服输的牛劲,从战场上,带到了田埂上。 1983年,张树义老人病逝,享年77岁。