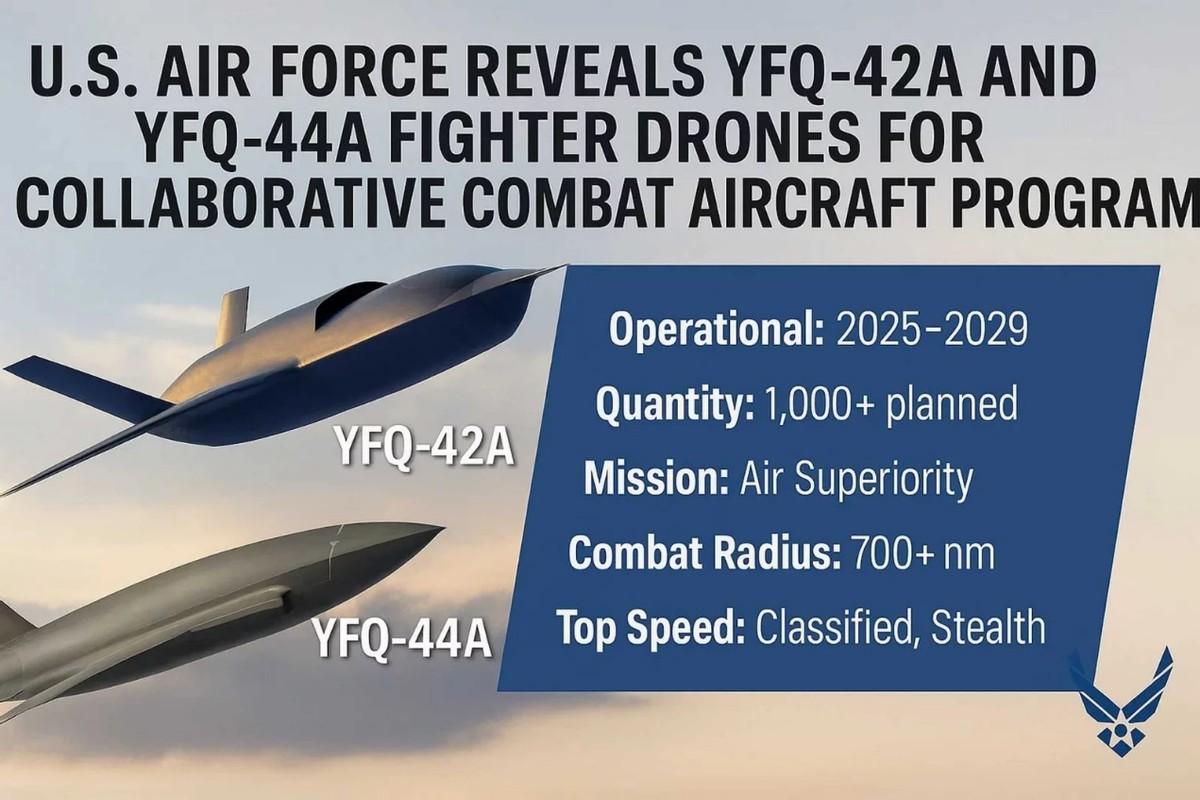

美方通用原子能航空系统刚把一条“喜讯”挂上官网:YFQ-42无人作战僚机完成首飞。 掌声、口号、“史上第一”的自嗨全齐活。 挑的日子也讲究——偏偏卡在我们九三阅兵前。这波操作懂的都懂:只要你没官宣,我就先把“领先”的话筒抢了。 问题在于,战场不看新闻稿。 先说这架YFQ-42。按公开画面和业内描述,它更像是“能飞起来的验证平台”:亚音速布局,展弦比较大的平直翼,体量不大,气动取向偏续航与平台稳定,而不是机动与随队穿插。 美军给它设定的定位也很保守——给F-22/F-35当导弹挂架、传感器前哨或诱饵。 想法没错,可一到高动态空战节奏,问题就来了:五代机拉到跨音速、超音速做能量机动时,这种平台能不能跟得上?如果核心任务只是“勉强随行”,那它依然停在“有人机的长杆工具”,离真正的人机协同作战还差着一截。 反观我们这边,彩排外场的长焦已经给出轮廓:新型无人作战僚机的线条更“战斗机化”,高速/机动性被摆在了优先级上; 无垂尾的外形极克制,隐身、阻力与飞控耦合到一起,属于只有把飞控、舵面、算法和气动一锅熬透了才敢上天的那一路。 这种取向本质上不是“拖挂”,而是“并肩”——跟得上、插得进、打得动,才配叫僚机。 协同这件事,硬件只是一半。另一半在座舱。歼-20S的意义,不在于“多一个人帮忙按按钮”,而在于给体系腾出一个专职的大脑——后舱战管把态势融成一张网,按任务把无人僚机分成几路:有人机负责“矛头”,僚机做穿透侦察、侧向封锁、电子压制、远射导弹的“最后一环”。 这才叫团队。美国空军自己也承认,单座飞行员在高压空战中同时“驾机+管群”的人机界面负担过大,才会讨论双座化的F-35与更成熟的自治控制。换句话说,他们也在补这门功课。 别被“16个月签约到首飞”的时间线晃了眼。工程上,首飞意味着“能安全绕一圈”;距离“能打、能带编组打、能在复杂电磁环境下打”,还有大量的传感器融合、抗干扰、自治决策与弹药集成要啃。 美国不是不会做,而是路径更像“先拉条线飞起来,边飞边补课”。这对技术验证有效,对规模装备、快速形成战力未必省时间。 我们的路子相反:外形成熟才走到台前,意味着飞控、材料、任务系统已打过一轮“闭环仗”。 这不是“神秘主义”,而是工业习惯——把坑在试验场踩完,再交给部队在体系里磨。 九三阅兵最大的价值也不在“秀新”:而在把“人机协同”从论文、样机、试验部队,推到全军共同的认知层面——告诉你:未来的编组,不止是“1架有人+N架无人”,而是“有人机像指挥车,无人僚机像分队骨干”,各司其职,互相托举。 再说句扎心的:同样是“僚机”三字,中美的目标函数不同。美方的现实制约是成本和平台可得性——可接入的五代机数量有限,只能先让无人机“扛一部分弹药与风险”。 我们更在意的是“把对方的空战节奏搅乱”:比你更早看到你、比你更快抢到位、比你更难被看见。 无人僚机不是“廉价消耗品”,而是“战术放大器”。 别低估这背后的基础能力门槛:无垂尾外形要靠飞控硬扛静稳定度;电磁自保护要在“轻身材”里塞下去;数智链路要做到断链可退、入网可打、超视距可协同;算法既要能听指挥,也要在失联时自己完成子任务。 任何一个环节短板,到了实战都会被放大。我们敢把它拉上阅兵场,本身就是一种回答:不是PPT、不是样机,是体系里的一员。 至于YFQ-42为什么挑在这个时点首飞?很正常。 军工企业要订单,要资本市场,要媒体效果;军方要告诉国会“我们在推进CCA(协同战斗机)”。 这一切都能理解。但别把“赶进度”误读成“抢到了真实战力的先”。首飞新闻可以抢,制空权抢不了;航路可以画,制电磁权画不了。 这场赛跑,没有“首飞即胜”的捷径。谁能把“有人—无人—弹药—感知—指挥”做成一体,谁就真正把第五代空战带进下一代。 看新闻会开心几小时,看阅兵能热血几分钟;决定胜负的,是你在看不到的日常里,把每一条技术链拉到极限,把每一次联试跑到稳定。 到时谁领先,不用喊,战场自己会给出结论。 参考资料 《中方九三阅兵前,美海军拉无人舰艇耍威风,演练失控船长甩进大海-新浪网》