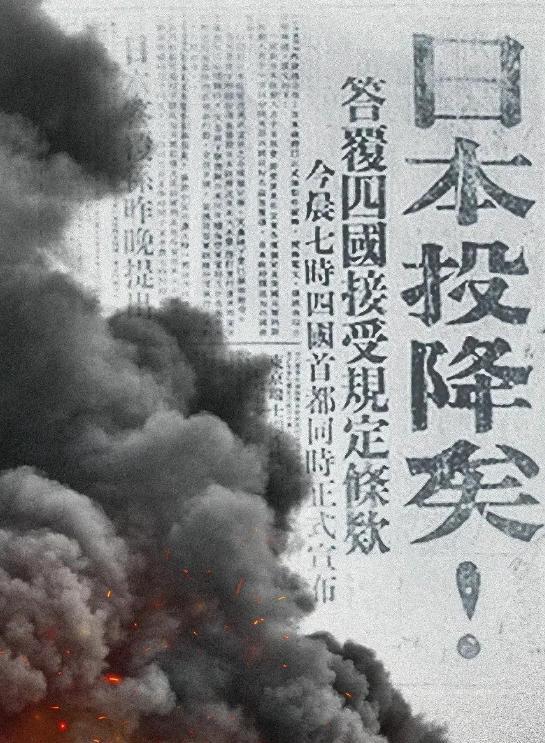

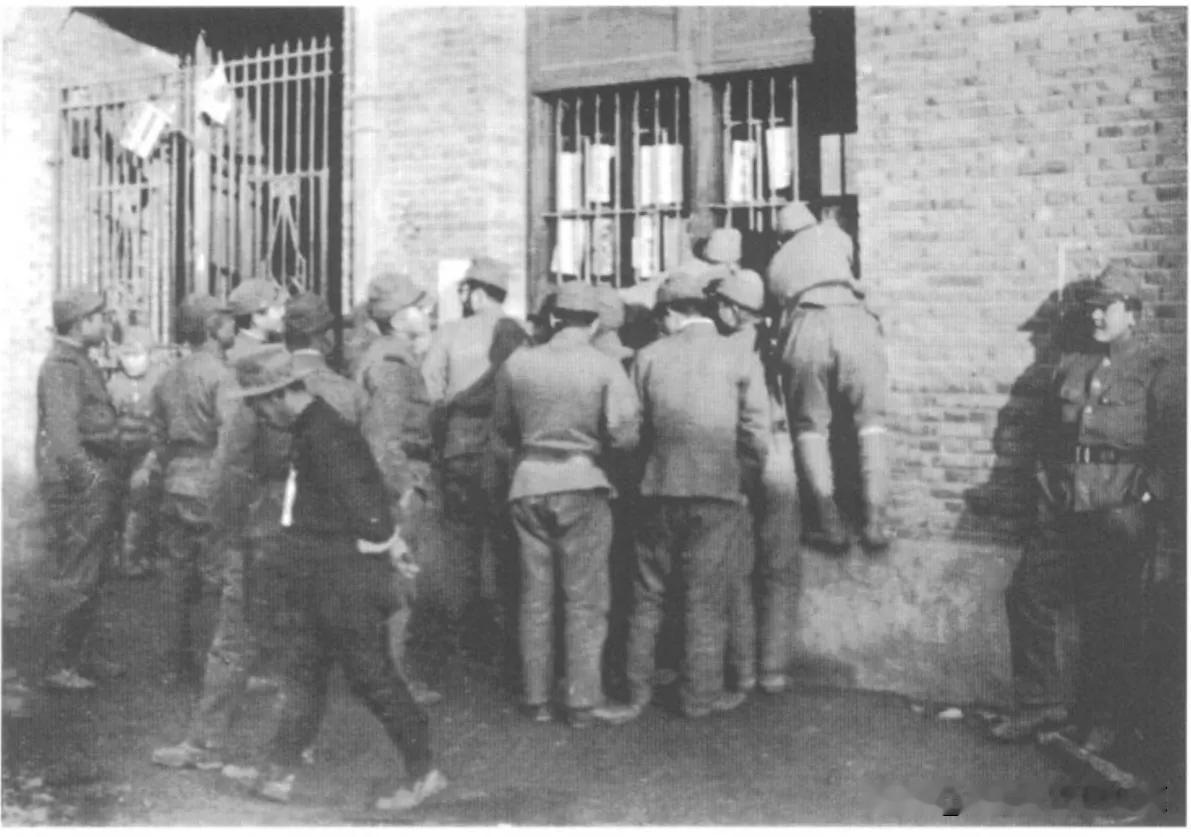

[微风]日本这么一闹,反倒好了。本来知道日本战败的人,不太了解详情,现在全世界一喧哗,都知道了,原来是8月15日无条件投降,9月3日递交了投降书。 日本猥琐的偷偷通知其他国家,九月三日不要来,本来自己身上有shit,别人没看见,也都不关心,现在他专门通知人家“那是说我呢,我心里有鬼”,全都知道了,就这样! 怎么个投降法?这一问不打紧,历史的细节被翻了出来,原来里面藏着两个关键日子,一个在八月,一个在九月。 1945年8月15日,正午时分,日本裕仁天皇的声音通过电波传遍全国,那声音带着前所未有的疲惫和决绝,宣布接受《波茨坦公告》,无条件投降。对当时深陷战争泥潭的世界来说,这无疑是天大的喜讯。中国大地上,十四年浴血奋战的军民,终于等来了胜利的曙光。 重庆一家照相馆里,一位父亲激动地抱着八岁的儿子拍照,特意让孩子将一份《大公报》号外叠好拿在胸前,报纸上那五个大字“日本投降矣!” 在镜头里格外醒目,那是无数中国人用血泪换来的呐喊。然而,宣布投降只是战争的休止符,真正画上句号的仪式,要等到半个多月后。 为什么人们熟知的“抗战胜利日”不是8月15日,而是9月3日?这中间的细节,恰恰是日本近期这番“闹腾”无意中帮大家补上的历史课。8月15日天皇广播,是投降的宣告,但法律意义上的投降程序,还需要一份正式的文书来确认。 1945年9月2日上午9时,东京湾的美军“密苏里”号战列舰上,气氛庄严肃穆。日本外相重光葵代表天皇和政府,陆军参谋总长梅津美治郎代表帝国大本营,在投降书上签下了名字。这一刻,第二次世界大战才真正在全球范围内落下帷幕。消息传回国内,举国沸腾。 第二天,也就是9月3日,国民政府下令举国庆祝,放假三天,鞭炮声、欢呼声响彻云霄。这个日子,从此被镌刻为中国人民抗日战争胜利纪念日。它承载的不仅是战争的终结,更是中华民族洗刷百年屈辱、赢得独立解放的伟大时刻。 时光流转,八十年后的今天,世界格局早已天翻地覆。2025年,是抗战胜利八十周年的重要节点。中国筹备隆重的纪念活动,既是缅怀先烈,也是向世界宣示和平的珍贵。然而,就在这个当口,一些耐人寻味的消息从东瀛传来。 据多方透露,日本政府正通过外交渠道,私下向一些欧洲和亚洲国家“递话”,委婉地劝它们别派代表来北京参加9月3日的纪念活动,尤其是阅兵仪式。 这操作,透着一股子说不出的别扭。仿佛自家院子里有块不愿示人的污渍,拼命想拉上窗帘,不让邻居看见。可这窗帘拉得越是鬼鬼祟祟,路过的目光反而越是好奇:那里面到底藏着什么见不得人的? 历史这面镜子,擦得再亮,也照不出主动回避者的坦然。日本试图低调处理这个纪念日,甚至劝阻他国参与,其心态不难揣测。或许是担心纪念活动会再次揭开历史的伤疤,让那段侵略和战败的往事被反复审视;或许是顾虑阅兵式展现的力量会触动某些敏感神经。 但这种小心翼翼的“提醒”,效果却适得其反。它像一束强光,反而把原本可能被忽略的角落照得雪亮。原本许多国家可能只是例行公事地看待这个周年纪念,日本这一“劝”,反而让9月3日这个日期的意义、背后签署投降书的历史分量,被前所未有地关注和讨论起来。 一些原本态度暧昧的国家,也开始重新审视这段历史和当下的立场。欧洲那边,揣着明白装糊涂的沉默,似乎也被这突如其来的“提醒”打破了平衡。 更微妙的是,这种欲盖弥彰的姿态,无形中给那些试图模糊历史、美化侵略的日本右翼势力,提供了一个绝佳的反面教材。当全世界都在追问“为什么日本如此在意9月3日”时,答案不言自明——因为这一天标志着侵略者的彻底失败和反法西斯正义的最终胜利。 日本越是想遮掩,投降书上的墨迹、密苏里号甲板上的历史瞬间,就越是在国际舆论中反复被放大、被铭记。它提醒着人们,和平来之不易,正视历史才是通向未来的唯一坦途。 有些事情,越是试图让它沉入水底,它激起的涟漪反而扩散得越远。这大概就是历史本身具有的讽刺力量吧。当某些人还在为如何“低调”处理一个纪念日而费尽心机时,全世界却因此更清晰地记住了那个日子,以及它所承载的千钧重量。

杨长品

希望火山早点出来把倭寇给埋在海里

流浪星海

让日本人把自己排放的核污水都喝了……最后的存在价值

蔡松芝

;

听雨

应该每年放假3天