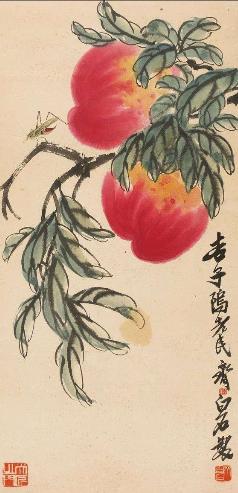

1956年,北京一退休老师,花80块买到一幅齐白石的寿桃画作,临走时还特意让齐白石开具了一张收据,没想到50年后,仅仅只是这张收据就拍出了180万的天价! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年,一张看似普通的收据被写下时,谁也不会知道它在半个多世纪之后,会成为拍卖场上的焦点,那一年,北京冬天的风格外寒冷,可张恒瑞的心却因为一个念头而变得炽热,他的父亲年近八十,身体尚好,但时光不等人,这位老父亲一生节俭朴素,未曾对儿子提出过什么要求,唯独常念叨一件事——若是能亲眼看看齐白石的画,就算是死也值了。 张恒瑞不是富贵之家出身,更不是收藏界中人,他是一位刚刚退休的中学教师,几十年寒窗教书育人,日子过得紧巴巴,他清楚,齐白石的画在当时已经名满天下,想求一幅,不是有钱就能办到,但他也明白,父亲的这个心愿,若再不抓紧,可能就真的来不及了。 于是,他开始筹划,他将这件事压在心底,悄悄盘点家中的存款,翻看老旧的存折,甚至省下了本该替自己添件棉衣的钱,他知道齐白石现在已年逾九旬,已经多次公开表示不再应邀作画,可即便如此,他还是决定试试。 张恒瑞第一次来到北京跨车胡同时,带着的是满腔的诚意与一点点紧张,他没有想到,第一次的拜访没有换来希望,齐白石当时的身体状况已不容乐观,许多请求都被婉拒,张恒瑞并没有就此放弃,他回家后继续筹钱,继续琢磨,也继续等待机会,第二次去的时候,他依旧没有带回一幅画,但他的心意却在这一次次的坚持中逐渐显现出份量。 第三次再去时,他已经不再指望什么奇迹发生,他只是想着,哪怕再被拒绝一次,也要让自己无愧这份孝心,他带去了80元现金,那是他省吃俭用半年攒下来的钱,对于那个年代来说,80元不是一个轻松的数字,按照当时的物价,这笔钱可以买上几百斤面粉,够一家人过上几个月的好日子。 没想到,这一次,他终于如愿,齐白石破例答应为他父亲画一幅寿桃图,张恒瑞如释重负,他知道,自己没有辜负父亲的心愿,也没有辜负自己的坚持。 画是后来完成的,两个饱满的寿桃跃然纸上,色彩明亮,笔力苍劲,张恒瑞小心翼翼地将画带回家,藏得妥妥帖帖,那年冬天,他为父亲办了一次寿宴,在老北京的四合院里,亲朋好友围坐一桌,当这幅寿桃图被挂出来时,满堂宾客无不赞叹,老父亲久久凝视着那幅画,眼角泛起泪光,他没有说话,却把儿子的手紧紧握住。 张恒瑞没有忘记索要一张收据,他拿出一张宣纸,请齐白石写下付款凭证,这不是为了将来卖画用的,而是想让家里人明白,这80元的去处光明磊落,也是对父亲心愿的一个交代,收据上写明了款项、用途和时间,还盖着齐白石的印章,张恒瑞回去后,把它和画一同藏了起来,仔细收在家具夹层之中。 这个家庭并未因这幅画而改变生活轨迹,日子依旧清苦,饭菜依然简单,只是墙上多了一幅画,心中多了一份温存,后来风雨不断,变革频繁,那幅画和那张收据在动荡岁月里几经转移,始终未曾遗失,张恒瑞曾在一个时期里将它们藏在床底夹层,每晚睡在上面,也仿佛睡在一段不敢示人的记忆之上。 直到上世纪八十年代末,张恒瑞的儿子张建民接过了这份家族传承,他曾想过将画带出去鉴定,却又担心惊动太多的人,他知道这东西珍贵,却从没想过它值多少钱,他只记得父亲临终前握着他的手,叮嘱他要好好保管,这是给祖父的寿礼,是家里的根。 到了九十年代,张建民的儿子张晓东在北京琉璃厂开了一家书画店,他不常提起家中藏画的事,只是在店里挂了一张收据的复印件,偶尔有懂行的人看见,眼神一亮,但他总是淡淡一笑,不多解释,真正的原件被锁在银行的保险箱中,从未离开过他的视线。 2006年,一位老客户无意中看到那张复印件,惊叹不已,他建议张晓东将原件拿去拍卖行试试,张晓东心中犹豫了许久,最终还是决定送去鉴定,拍卖行的专家拿到那张泛黄的宣纸时,几乎立刻意识到它的分量,这不只是齐白石的亲笔,更是一段真实历史的见证。 拍卖当天热闹非凡,许多藏家早早赶来,只为一睹这张收据的真容,竞价一度陷入胶着,最终,这张当初花了80元换来的收据,以180万元的价格成交,引发轰动。 张家人并未急于变现,他们更在意的是这纸背后的故事,这不是一张单纯的文物,而是一件曾让三代人为之守候的宝贝,张晓东后来在接受采访时说,他们从来没想过这东西能值这么多钱,只觉得那是爷爷用心换来的,不能轻易交给别人。 几年后,故宫举办齐白石诞辰特展,张家提供了高清扫描件参展,让更多人得以一睹这张收据的风采,展览现场人头攒动,许多参观者在这张纸前驻足良久,不少人感叹,这不仅是一张收据,更像是一封写给时间的家书。 信息来源:北京日报——《齐白石晚年收据拍出180万》