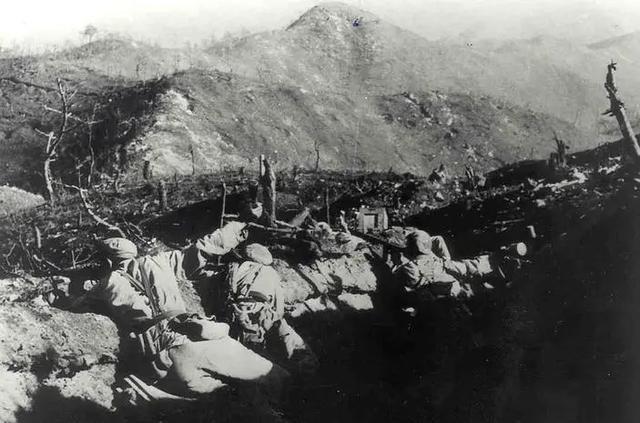

1979年,曾是上甘岭坑道唯一女兵的刘禄曾到美国出差。在纽约的一家餐馆,一位50多岁美国男人紧盯她看了20分钟,终于忍不住快步走上前来,一把抓住她的手:“女士,请问你姓刘吗?” 刘禄曾出生在1928年的上海,那时候她家住在一栋三层小洋楼里,父亲是银行家,母亲出身名门,祖父是晚清官员。她从小就过着衣食无忧的日子,接触到不少进口的东西,比如电风扇啥的。教育上也没落下,1947年她考上东吴大学学法律,顺带练出一口流利的英语。毕业后,她看到报纸上志愿军招外语人才,就报名去了。那是1950年底,她加入第九兵团政治部敌工部,当英语翻译,去了朝鲜中部。刚到那儿,环境差得要命,她得适应后方审问战俘的工作。战俘大多是西方士兵,有的自以为高人一等,有的因为战场恐惧而崩溃。她针对不同类型用不同办法,收集姓名、部队番号啥的情报。这工作不轻松,但她一步步积累经验,还记了满本子的笔记,到晚年都没丢。 在审问中,她遇到各种人。其中有个年轻美国士兵叫詹姆斯·伯特纳,因为在美国偷东西被抓,为免坐牢才参军。他被俘后情绪低落,她就按政策优待,帮他稳定下来。后来他生病,她从有限物资里弄来药,让他好转,再申请送他去战俘营。这事让他记了一辈子。1952年上甘岭战役打起来,她不想只待后方,多次申请上前线。领导终于同意,让她去24军敌工部,用广播宣传志愿军政策,劝敌军投降。她成了坑道里唯一的女兵,扛着设备到处跑,冬天冷得零下十几度,她跟战士们一样啃硬馒头,渴了就凑合着喝点水。停战后,她回国,继续干相关工作。 1979年,刘禄曾随吴贻芳去美国领奖,顺便处理业务。在纽约那家餐馆,她被伯特纳认出。他当时是餐厅老板,一眼看出她,两人确认身份后聊起旧事。这重逢跨越26年,源于战场上的那点善意。伯特纳感激她当年的帮助,但他的人生轨迹因为美国征兵的把戏而扭曲,本来就因为偷窃进监狱,又被骗上战场。重逢时,他分享现在的生活稳定,但过去的事还是留下了痕迹。刘禄曾也讲了回国后的情况,两人握手言和。这事传开后,成了志愿军优待俘虏政策的活例子,也显示战争对普通人的影响多深。 伯特纳的背景挺典型的,美国那时候兵源不足,就用各种手段拉人上战场。他这种因为小偷小摸被抓,又被许诺免刑才去朝鲜的士兵不少。被俘后,志愿军没虐待他们,反而按规定处理,这跟西方宣传的不一样。刘禄曾在审问中不光是问情报,还帮他们调整心态,让他们安心。刘禄曾自己呢,从上海闺秀变成战场战士,这转变不容易。她大学学法律,本来可以过安稳日子,却选择去前线。她的笔记里全是部队编制、军衔啥的细节,帮了大忙。上甘岭那会儿,她广播时选英文歌,目的是让敌军想家,瓦解斗志。这招挺实用,体现了志愿军的战术智慧。 重逢后,刘禄曾回南京,继续在国际旅行社干经理,管美大部的事务。她跟伯特纳保持联系,偶尔通信。伯特纳经营餐馆,日子过得还行,但战争经历让他对生活有不同看法。刘禄曾晚年整理手稿,参与纪念活动,讲志愿军的故事。她的经历从侧面反映了朝鲜战争的复杂性,志愿军不光打仗,还做思想工作,优待俘虏,这政策帮着赢得了人心。伯特纳作为战俘,没被美化,他的人生起点就低,因为偷窃才卷入战争,政府宣传战场轻松,其实是骗局。这事提醒大家,战争背后总有普通人的无奈。