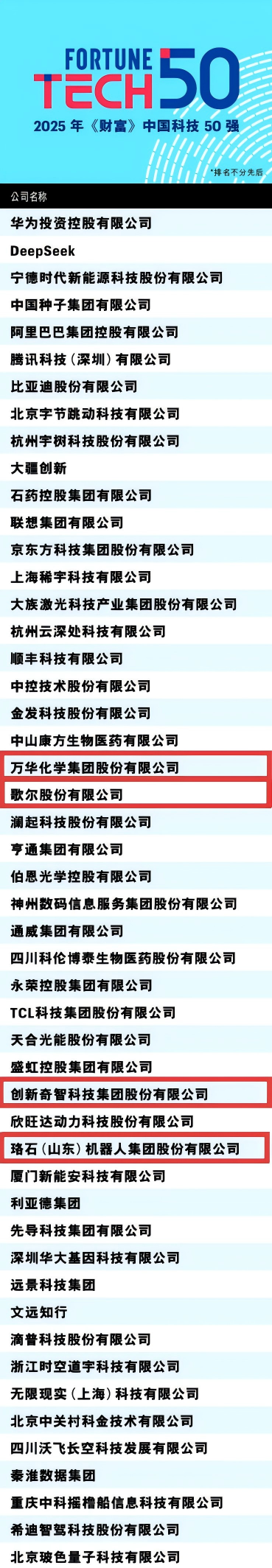

什么样的企业,能跻身中国科技金字塔尖?

8月21日,2025年《财富》中国科技50强榜单揭晓,这是《财富》第二年发布榜单。山东今年共有4家企业上榜,分别为万华化学集团股份有限公司、歌尔股份有限公司、创新奇智科技集团股份有限公司、珞石(山东)机器人集团股份有限公司。与去年对照,万华化学再次上榜,另外3家企业新上榜。

从技术突破到全球化工巨头

万华化学再上榜

按照《财富》评选标准,入选《财富》中国科技50强榜单的企业必须是生于中国且正在影响世界的科技公司,“它们的成功不仅在于具体的技术和产品,更在于它们代表的创新精神和全球化视野”。两度上榜的万华化学,正是生动写照。

作为国内唯一一家拥有MDI自主知识产权并具备独立生产能力的化工企业,万华化学已成为中国化学产业版图上最耀眼的星。

MDI化学品是一种在化工领域占据重要地位的有机异氰酸酯,在多个行业有着广泛的应用。换句话说,日常常见的泡沫、家具、床垫、汽车座椅以及冰箱冰柜的隔热层等,都有它的身影。

时间拉回到40多年前,万华从日本引进了一套年产1万吨的MDI装置,但由于不掌握核心技术,设备总是频繁地停车检修,结果1万吨的设计产能10年都未达产。

核心技术绝不能受制于人——万华的答案很明确:要彻底破除“卡脖子”的枷锁,更要抢占技术制高点,成为化工产业链的“执棋手”。

万华加大人才与研发投入,对MDI技术难题不懈攻克、持续创新,最终建成世界上单套产能最大的MDI装置,拥有14项全球首创技术、47项打破“卡脖子”技术、超过6200项发明专利。从2018年到2025年,万华连续八年入选美国《化学与工程新闻》(C&EN)公布的全球化工50强,用硬核数据证明“中国技术”不仅能打破封锁,更能定义行业标准。

VR、AI、智能机器人

新上榜鲁企形成科技突围之势

《财富》榜单的评价逻辑,正经历一场从“量”到“质”的深刻转身:不再单一偏重规模化营收、市场份额等数量指标,而是聚焦技术话语权、产业链关键性和创新可持续性等质量维度。

这一转变,在新上榜的3家鲁企身上得到了印证:无论是科技领域的厚积薄发,还是AI赛道的创新裂变,它们都以技术引领取代规模扩张,契合了榜单新标准的底层逻辑。

作为精密制造领域的标杆企业,歌尔股份是全球领先的消费电子领域核心供应商。这家从潍坊起步的声学传感器企业,15年来先后参与苹果数十款产品的生产制造,从声学器件、精密结构件到光学组件,再到AirPods、AirPodsMax和HomePod的整机组装,苹果公司前首席运营官JeffWilliams今年到访歌尔不禁感叹,“这里的自动化制造和产线上强大的AI技术令人鼓舞。”

3月24日,苹果前首席运营官JeffWilliams和歌尔集团董事长姜滨参观歌尔集团位于潍坊的工厂

此外,歌尔自主研发的全球首款弧形结构扬声器、独创DPS扬声器技术、全球首款可调色温的AR-HUDPGU模组,以及在汽车电子领域首创的UWB车载空间遥控器产品,在打破了国外技术垄断的同时,更让山东“智”造成为全球科技产业链的关键一环。

仅2024年,歌尔股份全年研发投入达到45.69亿元,占营业收入的4.53%。8月21日晚间,歌尔股份发布2025年半年报,公司上半年实现营业收入375.49亿元;归母净利润14.17亿元,同比增长15.65%。

歌尔集团模具中心的六轴机器人

歌尔股份以真金白银砸出创新底气,珞石(山东)机器人集团股份有限公司则以毫米级精度重新定义精密制造。当机械臂搭载“触觉神经”,珞石柔性协作机器人的力控末端精度可达1N以内,焊接精度达0.4毫米。这些硬实力,源自企业扎根济宁近十年的技术沉淀。

十年来,珞石研发投入超10亿元,推进人工智能与工业机器人融合,快速推出工业机械臂、协作机器人、人形机器人等产品,推动国产机器人实现弯道超车。2024年,其工业机器人及柔性协作机器人整机销量突破8000台,2025年预估销量攀升至15000台,近乎翻倍增长。

从市场应用来看,珞石机器人全球装机量超过4万台,覆盖汽车、船舶制造、光伏、锂电、航空航天等领域,在焊接、打磨、装配、分拣等关键工序中作用显著。

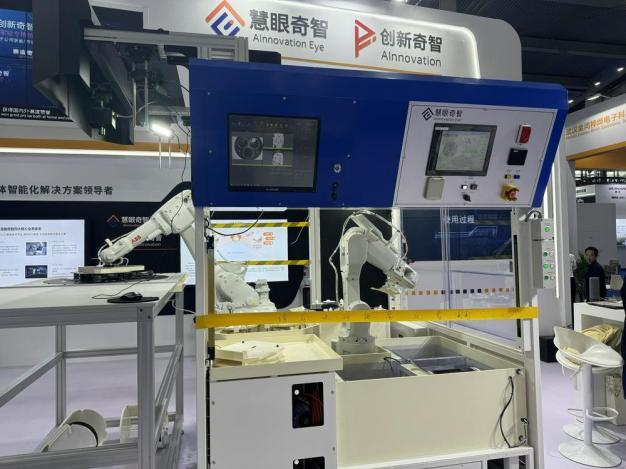

当前,以大模型为代表的新一代人工智能技术,正加速推进新型工业化的变革进程。这其中,不得不提总部位于青岛的创新奇智。2022年,其在香港主板上市,成为中国内地赴港上市的“AI+制造”第一股。

作为国内领先的人工智能赋能实体制造行业的科技企业,创新奇智自研AI1.0“MMOC人工智能技术平台”和AI2.0“AInnoGC工业大模型技术平台”,累计申报专利1400余项,80%以上是发明专利。

此外,创新奇智在全球首创铁钢界面智慧管控系统,填补了国内外钢铁行业高温铁水运输无人化及智能管理的空白;在国内首创液晶面板缺陷检测技术,替代韩国厂商;自主研发的“奇智孔明AInnoGC工业大模型”通过中国信通院首批工业大模型标准符合性验证,获得迄今最高评级4+级。

从新晋鲁企的发展轨迹可见,产业转型正从传统制造向智能创造加速跃迁,新上榜企业均具备强大的软件和算法能力。

坚持自主研发,深耕细分领域

全球视野成“风向标”

4家鲁企上榜背后,是企业对创新驱动的坚守。

坚持核心技术自主研发,万华化学通过几十余年持续攻关,实现MDI技术的完全自主可控;珞石机器人在汽车制造领域深度赋能,逐步打破国外机器人在汽车整车生产领域的垄断。

聚焦细分领域深耕,从“跟跑”到“领跑”,歌尔股份在消费电子细分领域做到全球领先,旗下歌尔微电子在去年已成为全球第一大声学传感器提供商。创新奇智则专注于制造业AI,填补多项行业空白。

从行业看,上榜鲁企多数分布于智能制造等领域。这也映射出山东推动产业科技互促双强,培育高新技术、专精特新、制造业单项冠军企业的战略实效。

值得关注的是,《财富》杂志今年对科技公司的标准评定更加突出全球竞争力与本土创新的融合,这一导向也为科技企业转型提供了清晰路径,助力更多细分领域龙头企业蓬勃生长。

既有“压舱石”,又有“试验场”

政策协同推动鲁企向新而行

山东作为全国为数不多拥有41个工业大类的省份,拥有传统制造业的雄厚实力,又为新技术、新产品的应用示范提供了广阔舞台。仅今年以来,山东密集印发多个行动方案,构建起全链条政策支持体系。

4月,《关于强化企业科技创新主体地位的若干措施》《关于加快构建一流科技创新生态的意见》相继印发,明确指出到2030年,山东全社会研发经费投入强度将提升至3.2%,规上高新技术企业突破2万家。

6月21日,《山东省机器人产业高质量发展行动计划(2025—2027年)》印发,布局建设覆盖工业、服务、特种和人形机器人四大领域的创新平台,力争到2027年,全省机器人制造产业规模突破500亿元。

在财政金融支持政策方面,山东实施“科技财金20条”,2025—2027年将投入1000亿元支持新质生产力发展。如今,山东已拥有国家级制造业单项冠军企业235家、专精特新“小巨人”企业1163家,数量均位居全国前列。

政策托举之下,山东企业正以“自主研发+细分深耕+政策协同”的发展模式,努力打造在全国有重要影响力的科技创新中心和创新策源地。正如《财富》编辑部所言,在技术迭代与市场需求的交汇中,中国公司们正在以强大的执行力推动科技落地。4家上榜鲁企,正是这一判断的生动缩影。