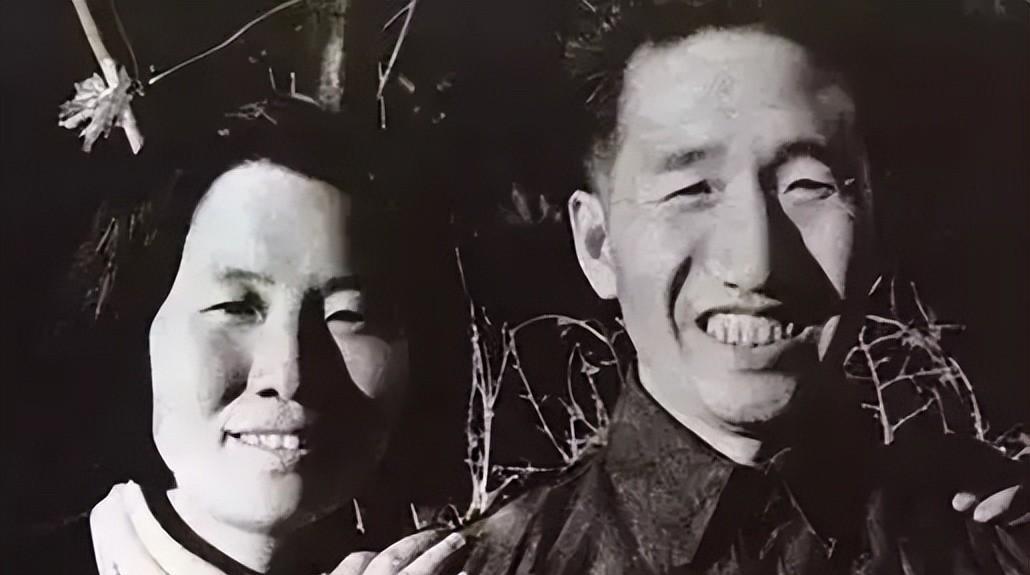

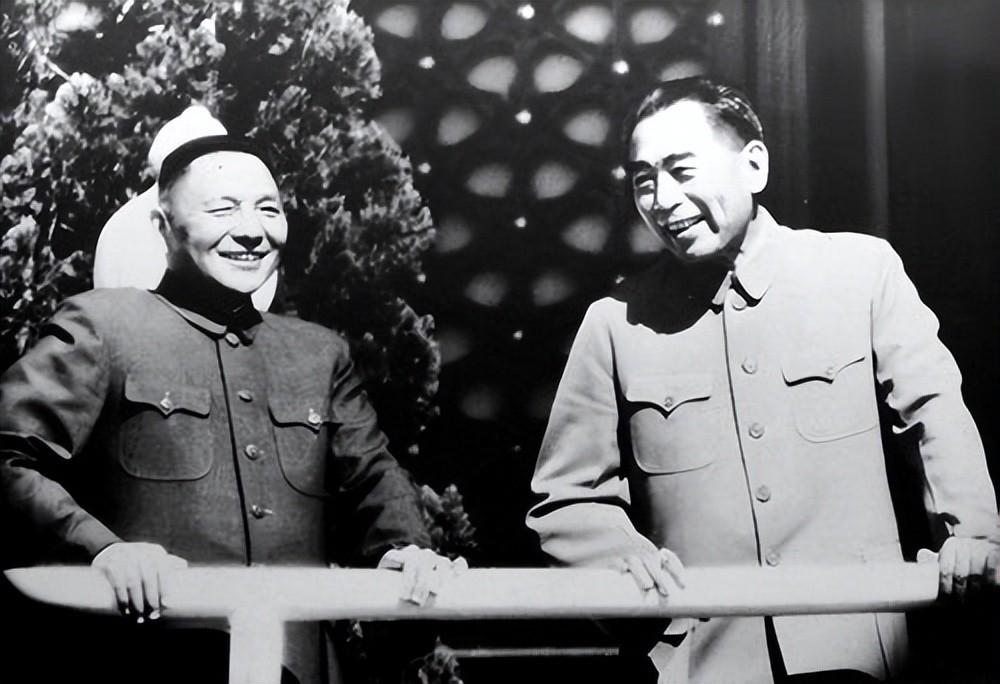

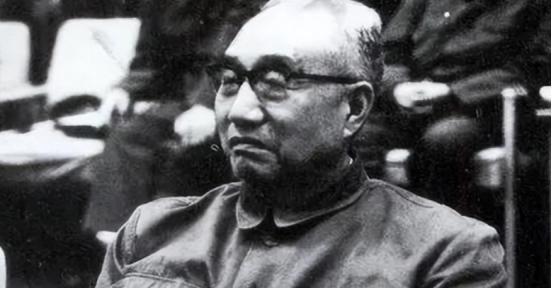

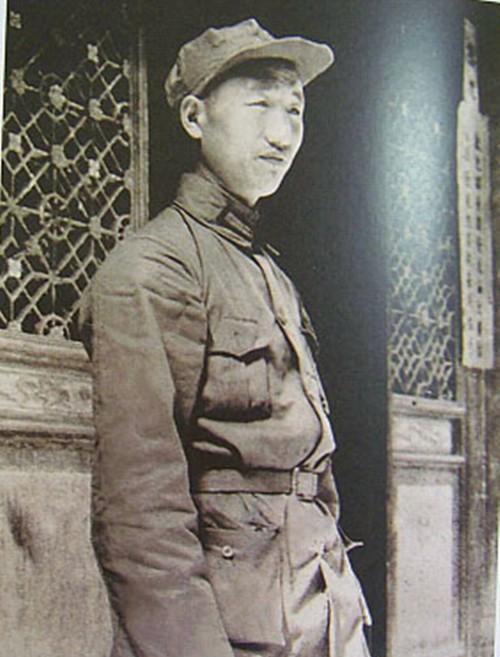

90年徐向前元帅去世,临终提出3条要求,中央回复:无法全部答应 1990年9月20日深夜,北京301医院的走廊灯光昏黄,监护仪持续发出规律的滴答声。89岁的徐向前在弥留之际把儿子徐小岩叫到床前,语气微弱却清晰:“我有三件事,非办不可:一,不开追悼会,不搞告别仪式;二,不进八宝山,也不进烈士陵园;三,把骨灰撒回曾战斗过的山川。”交代完,他又重复了一句,“听党的话,别让个人问题添麻烦。”几个小时后,这位戎马一生的元帅停止了呼吸。 9月21日上午,徐小岩把父亲的三条遗愿原原本本呈报中央。会议室里瞬间沉默,随后有关部门衡量了多重因素——国家礼制、群众情感、干部丧葬条例——得出的结论是:“第三条可以照办,前两条难以完全满足。”回复简短却郑重:“无法全部答应。”徐家的老朋友后来回忆,当时徐小岩只是点头,没有再说一个字。 为什么中央无法全部答应?原因并不复杂。徐向前是共和国元帅,是山河重整过程中不可或缺的旗帜。对许多人来说,他的名字与太行、大别的硝烟同在。若完全照他低调处理,社会各界难以接受。经过研究,中央决定把正式追悼会改为小规模送别会,不悬挂巨幅挽联,不组织排场,只邀请亲属和老战友。至于骨灰,遵照徐帅心愿,分三批撒向太行山、大巴山和大别山。 时间拨回到1924年。那一年,他怀揣七块大洋车旅费,从湖北嘉鱼坐船北上,赶考刚刚成立不久的黄埔军校。体检时,一位教官把这位清瘦青年拉到一旁,半开玩笑地说:“你这副身板像刚戒过大烟。”徐向前只是笑了笑,“瘦并不妨碍我打仗”。两年后,他已能在课堂演示班排战术,手持粉笔把板书写到尽头。 1927年,第一次国共合作破裂,徐向前在上海正式加入中国共产党。随后,他辗转闽西、鄂豫皖、大巴山,几乎年年挂彩。最凶险的一次是1933年在川北,炮弹碎片擦着颈动脉而过。随行军医想给他缝合,他摆手:“包扎下就行,部队还等着突围。”外伤痊愈,头痛却从此相伴一生,与他共存57年。 1949年春,解放军横渡黄河,他顶着40℃高烧坐在担架上指挥太原战役。阎锡山的防线被撕裂那天,他瘫软在指挥所椅子里,盯着地图喃喃:“山西老百姓可以过安生日子了。”没过多久,两位姐姐千里迢迢来太原探望,见院里堆着国民党缴获的高背椅、紫檀柜,想挑些回乡改善生活。徐向前把姐姐们拉到一旁,语气不重却很硬:“这是公家物资,兄妹也不行。”姐姐们愣在当场,最后两手空空返回湖北。 建国后,他担任总参谋长,又主管军事科研。外界常把此岗位与高规格待遇划等号,可徐向前住的是旧砖瓦小院,仅有简易取暖炉。五十年代初,他率代表团去莫斯科谈判。行前北京阳光正暖,他穿的仍是单军装。没想到谈判持续四个月,莫斯科已入严冬。有人建议去百货商场配一件皮大衣,他摇头:“花国家钱置办私物?不合算。让信使回北京帮大家带件棉衣来。”同行的翻译后来感慨,元帅把“能省则省”实行到了骨子里。 这种严以律己同样落在子女身上。七十年代末,二女儿徐鲁溪在某研究所获得国家科技进步特等奖,单位考虑她住房狭小,主动帮忙调整到16平方米的新房。消息传到老宅,徐向前马上让警卫把女儿叫来,“这调房是给专家还是给徐向前的闺女?”确认是统一安排,他才点点头,“别超标准”。说完继续低头翻文件,那晚他批改到凌晨一点。 如此俭朴的人,为何临终还要提出“不办追悼会、不进烈士陵园”的要求?有研究者认为,与其说是谦逊,不如说是心里有杆秤:烈士陵园土地有限,修建墓碑需要公共开支,而当时全国正在为国民经济第二次创业压缩费用,身为元帅,理应带头节俭。另一个原因则更私人——他在太行、大巴、大别三大根据地的战友,多数长眠无名山谷。撒骨灰于此,是对昔日袍泽的最后一次点名。 中央最终的决定也耐人寻味。既要尊重遗嘱,又要兼顾公共情感,在“节俭办丧”与“必要仪式”间找平衡,体现的是党内处理高级干部身后事的制度化思路。后来不少高级将领离世,都沿用了“简办、低规格、讲原则”的做法,徐向前的案例成为参照。 处理完丧事,组织给徐家发放抚恤金八千多元。徐夫人黄杰同子女商量后,把钱全部交给徐向前生前秘书郭春福,用于其患白血病的孩子治疗。外界听说后,称徐家“布衣元帅,布衣后人”,再贴切不过。 徐向前的一生可用两组数字概括:从1924到1990,66年戎马;从黄埔到太行,再到共和国北京城,行程超过三十万公里。这条路上,有坦克咆哮,有羊肠小道,也有灯泡昏暗的总参谋部办公室。归根结底,他在乎的是两件事:部队打得怎么样,国家花得值不值。过完89个年头,他留下一句“别给国家添麻烦”就安然离去,身后连一块像样的墓碑也没有,只剩骨灰随风,在三处大山的松涛里悄无声息地散开。