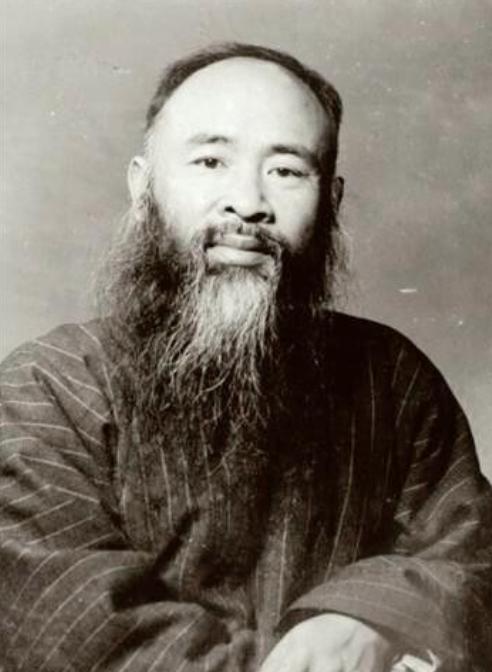

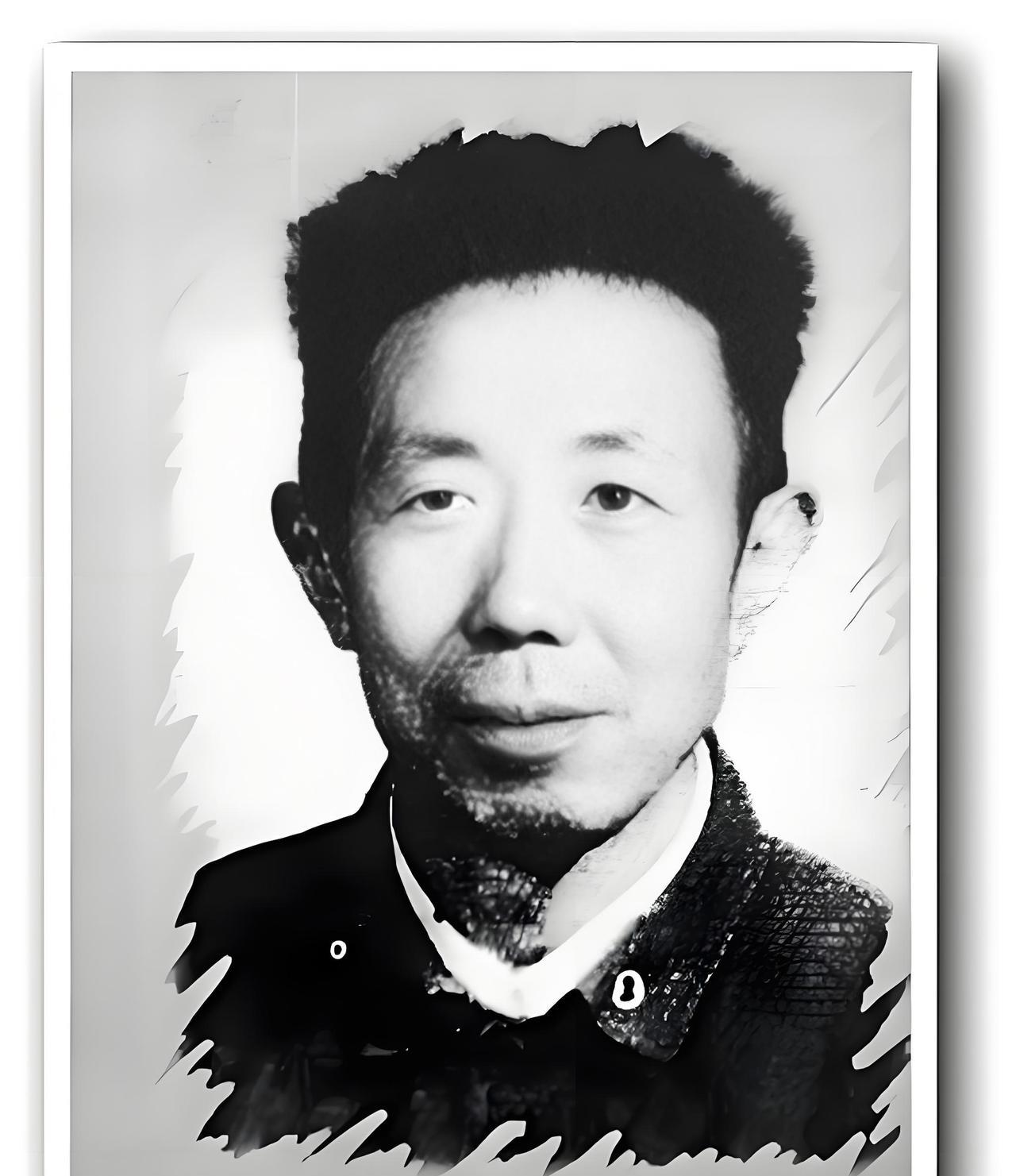

1949年,张大千乘坐飞机前往宝岛定居,结果还没安稳几天,蒋校长便下令戒严,不能随意进出,张大千慌了神,又急忙前往香港定居,到了香港留在国内的四个儿子,便受命前来做思想工作。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年的春天,张大千坐上飞机离开上海,他原本打算在台湾安定下来,可刚落脚没多久,当局就宣布实行戒严,进出受到限制,他立刻觉得局势不稳。 对于一个心思敏锐、习惯自由的人来说,这种束缚让他难以忍受,他心中一沉,几乎是匆忙间做出了新的决定,带着随身的人转往香港。 这一年成为他命运的分水岭,他的家庭和艺术生涯都因为这趟旅程走上了另一条路。 香港在当时是个繁华的港口城市,街道拥挤,商贾往来不断,张大千暂时栖身在这里,表面上过得安静,其实内心并不安宁,他知道大陆正在迎来新的时代,身边不少朋友劝他回去,可他始终摇摆不定。 就在这时,留在国内的四个儿子受托来到香港,他们肩负着劝说父亲回乡的任务,父子相见的场面没有热闹的团聚,反而带着沉重的气息,每个孩子带来的,不仅是家里的消息,也是社会巨变中的某种立场。 张大千坐在书桌前,手边是刚铺开的宣纸,墨香四散,他的大儿子讲述了成都老宅的近况,提起院子里的花木依旧生机勃勃。 另一个儿子递上了从家乡带来的物品,那是亲人们寄托思念的象征,还有孩子拿出了在敦煌临摹壁画的照片,背景中出现了新政权的身影。 这些细节都让张大千心绪翻涌,他想到自己曾经沉浸在敦煌的岁月,也想到那些留在内地的亲人,父子之间的交流远远超出了家常问候,更像是一场政治与文化的交锋。 他并非不念家园,只是心里始终担忧创作的自由,如果回去,或许要面对各种约束;如果留下,又要承受骨肉分离的痛苦,他手中的画笔几次停顿,墨迹溅落在纸上,仿佛替他写下内心的挣扎。 那一刻,他明白无论选择哪一条路,都会有人受到伤害,他只能在心底做出抉择,把自己放在艺术的位置上,把家人的期待放在另一端。 最终,他拒绝了儿子们的劝说,这不仅是对家庭的抗拒,更是他对自己生命方式的坚守,对张大千来说,绘画是他安身立命的根本,一旦受到限制,他整个人都无法生存。 他宁可漂泊在异乡,也不愿放弃手中的自由,很多人觉得他冷酷无情,把孩子们推开,可在他的眼里,这其实是对艺术的一种守护。 从香港出发,他又开始了新的漂泊,先到印度,在大吉岭研究石窟壁画;再到南美洲,在巴西买下大片土地,建造了名为八德园的园子,园子里有竹林,有水池,有飞鸟,他仿佛在异国重建了一个理想中的家。 每天清晨,他挥毫泼墨,下午则在园中散步,邻居孩子们好奇围观,他就让他们进来参观,那种自得其乐的生活方式,与战乱中的焦虑形成了鲜明对比。 在巴西的岁月,他举办过多次画展,声名远播到欧美,后来又去了美国,在加州建起环荜庵,继续他的创作,虽然远离故土,他依旧活跃在世界画坛,把中国山水画带到国际舞台。 他的泼墨泼彩风格逐渐成熟,获得了越来越多的认可,艺术上他是赢家,可在家庭关系上,他始终背负遗憾,妻子和子女散落各地,四个曾经劝他回乡的儿子,也在不同的人生轨迹中继续前行。 岁月流逝,他在海外待了三十多年,虽然取得无数成就,心里却总有一块空白,那是一种难以言说的孤独,是对家人和故土的思念。 等到晚年,身体状况渐渐恶化,视力几乎丧失,他依旧坚持作画,1983年,他在台北离世,身边只有徐雯波相伴,其他子女未能到场。 回望他的一生,1949年的那次转折始终是关键,那年他本想在台湾定居,却因戒严而仓促南下香港。 那年他的四个儿子带着家人的希望而来,却换来父亲的拒绝,那年他选择了漂泊,选择了守住艺术的自由,也从此与家国分离。 他的故事让人看到,一个艺术家不仅仅是创作的主体,也是历史洪流中的个人。 张大千凭借才华在画坛留下了浓墨重彩的一笔,但他的选择也让亲情和归属永远带上了缺口,这种两难与代价,使他的传奇充满复杂的意味。 信源:凤凰网——晚年张大千为何决意离开生活多年的大陆,而费尽周折迁居台湾?