抗战胜利80周年【全面抗战爆发前国民政府是如何压制反日情绪的?】

1931年九一八事变至1937年卢沟桥事变期间,面对日本的步步紧逼,国民政府秉持“攘外必先安内”的核心政策,通过政治、外交、军事、舆论等多重手段压制国内反日情绪,试图以妥协换取政权稳定。其具体措施如下:

一、以“安内”为核心,压制抗日呼声

国民政府将“剿共”视为首要任务,蒋介石曾明确宣称“攘外必先安内”,甚至扬言对“奢言抗日”者“立斩无赦”。这一政策直接体现在对民间抗日运动的打压上:1935年华北事变后,北平学生发起“一二·九运动”呼吁抗日,遭到军警暴力镇压;民间抗日团体被大量取缔,1935年2月,国民政府更直接下令禁止排日运动,以“改善中日关系”为名压制民众的反日行动。

二、外交妥协与“亲善”姿态

为避免与日本直接冲突,国民政府采取了一系列妥协政策:1933年签订《塘沽协定》,默认日本对东北的占领,并变相承认伪满洲国的存在;1934—1935年间,配合日本“广田三原则”,鼓吹“中日亲善”“经济提携”,外交部长汪精卫甚至公开表示与日本“精神上大致吻合”。即便在华北事变引发国内反日情绪高涨时,国民政府仍坚持通过谈判缓和冲突,拒绝正面回应民众的抗日诉求。

三、军事上避战与限制抵抗

军事层面的妥协更为明显:九一八事变中,国民政府下达“不抵抗命令”,导致东北迅速沦陷;一二八事变和长城抗战期间,虽允许局部抵抗,但最终均以签订妥协条约(如《淞沪停战协定》)收场,严格限制军队扩大抵抗范围;对于东北抗日联军等民间武装,不仅缺乏支持,反而因“剿共”需要将部分部队调离抗日前线,间接削弱了抗日力量。

四、严控舆论与教育领域

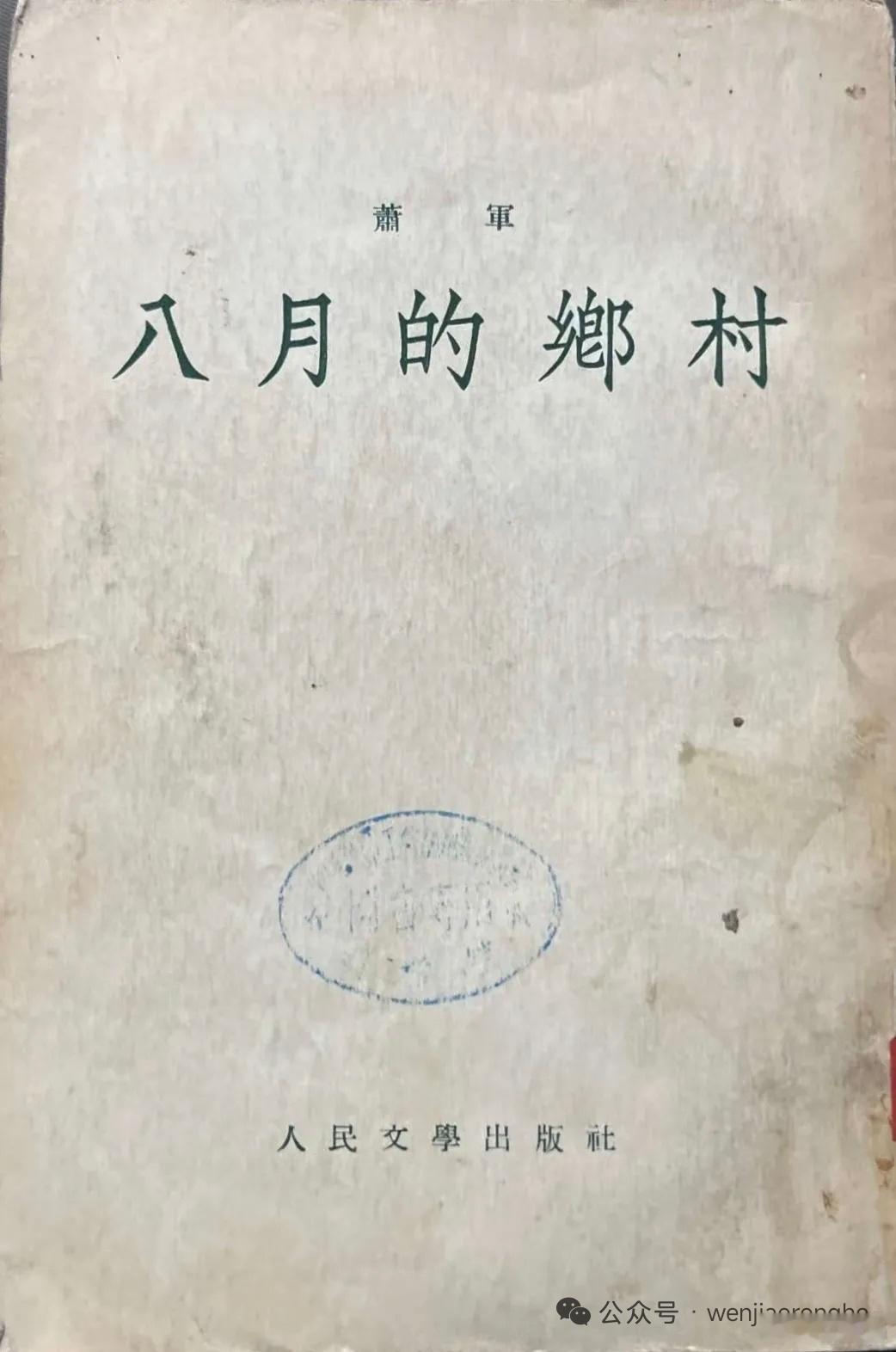

国民政府通过审查制度严格管控反日声音:报刊、电影中的抗日内容被大幅删减,避免“刺激日本”;在日占区(如华北),对日本推行的“奴化教育”采取默许态度,既未直接参与,也未有效抵制,变相淡化民众的民族意识。这种文化层面的压制,进一步削弱了社会层面的反日共识。比如从东北敌战区逃亡到上海的作家肖红、肖军,他们想出版自己的小说作品。比如萧红的生死场。肖军的《八月的乡村》(中国第一部抗日题材小说)。由于国民党当局图书报刊出版审查处没有批准,他们不得已采取了“非法出版物”的方式小范围自行出版传播。他们虚拟了一个“奴隶书社”的名堂,自费印刷了这两本小说。在肖军的长篇小说《八月的乡村》前边鲁迅亲自写了序言。揭露批判国民政府的软弱无能,号召大家号召文艺工作者团结起来,一致抗拒日本侵略者。这在当时国民政府是不允许的。这也可以解释在1937年之前,整个中国文艺界几乎听不到抗日的声音。包括鲁迅。

五、内部矛盾与政策局限

地方势力与中央的分歧凸显:十九路军、冯玉祥等主张抗日,却遭压制,1933年福建事变中反蒋抗日的“中华共和国人民革命政府”被迅速镇压。尽管1935年华北事变后,国民政府对日态度略有强硬,但压制反日情绪的核心政策始终延续至全面抗战爆发前。

总体而言,国民政府的压制政策本质是“以妥协换时间”,试图为“剿共”和国防建设争取空间。然而,这一策略不仅未能阻止日本侵略,反而助长了其野心,最终在卢沟桥事变的炮火中,被迫转向全面抗战。