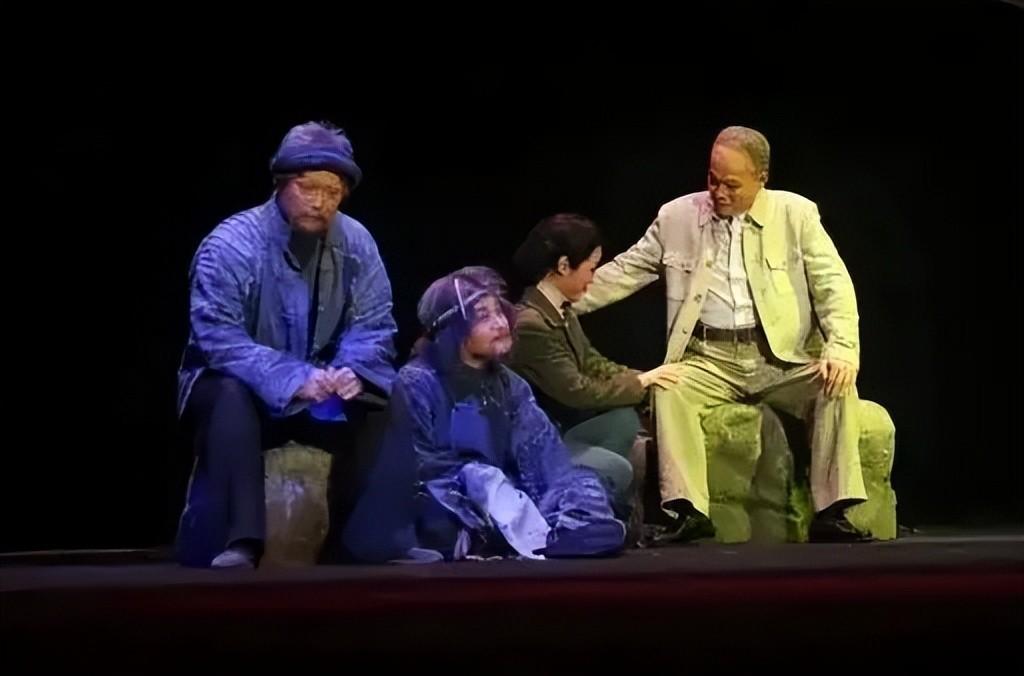

59年,陈毅携夫人回老家乐至,张茜时年37岁,穿着朴素却难掩气质 “1959年4月12日下午两点,首长,前面就是乐至县城了。”司机压低嗓音向后座报告。陈毅推开车窗,风吹乱了他灰白的鬓发:“慢点,乡亲们的田埂,我二十多年没看过了。” 从抗战烽火到新中国成立,再到外长的办公桌,陈毅的脚步几乎从未停歇。四川乐至,这片教他认字、练剑、读古诗的土地,却始终留在心底。那年,他已58岁,腿伤常年隐隐作痛,一根黑色柚木手杖成了不可或缺的伙伴。同行的夫人张茜,37岁,灰布上衣配藏青长裙,头发简单束成低髻,朴素得像一个普通机关干部,但只要说起外语,发音干净利落,气质立刻凸显。 汽车离县政府还有三公里,陈毅忽然示意停车。他扶着拐杖一步步走到田畦边,蹲下捏了把泥土,问随行干部:“今年蚕种准备得怎样?”这句看似随口的询问,其实早在北京就翻阅过县里寄来的简报。乐至传统种桑养蚕,但五十年代末大跃进热潮里,县里打算上马钢铁小高炉,桑树被砍掉不少。陈毅不愿当面泼冷水,只提醒“农业根子不能动”,并提出“山区宜桑”的建议。 到县城已近傍晚。当地按照老规矩,男女分桌。陈毅少年闯上海,早把旧俗抛在脑后,可难得回乡,他欣然接受。桌上端来肥肠血旺、豆花兔、糍粑辣子鸡,这些都是他念念不忘的滋味。张茜悄悄走到男席,低声提醒:“医生交代海椒少吃。”陈毅瞅着她,苦笑一声:“家乡人情,胃和嗓子都想放纵。”话虽如此,他还是把第三杯包谷烧换成了温开水。 夜色沉下,县委汇报安排在食堂旁的小会议室。书记讲到炼铁计划时,两眼放光,场面热烈。陈毅听完,用乐至方言说道:“想把家底子都投进去,怕是‘脑壳有点热’。蚕桑是你们的手艺,别丢。”一句“脑壳有点热”,既留面子又点要害。散会后,书记松了口气:“首长还是护着咱们。”张茜把全部谈话记在本子里,准备带回北京给水产部、外贸部参考,她知道丈夫从不打无准备之仗。 第二天清早,陈毅带张茜去瓦屋坪看望堂兄。沿着泥泞村道,他时而停下,向娃娃们招招手。有人喊:“陈老总回来了!”旧宅的槐树已长至屋檐高,堂兄捧出一碗井水泡茶:“老弟,你如今是中央首长,咋还记得家门口这棵树?”陈毅指着枝叶说:“它的年纪比我还大,哪能忘?”张茜在一旁给老人削水果,言语不多,却处处得体。 午后,县文化馆请他们看川剧《拾玉镯》。这出戏陈毅少年时常看,如今在“戏中戏”结构里出现了“陈毅坐台下看戏”的环节,台上台下相映成趣。散场后,他笑着点评:“这主意新鲜,文化也是生产力。”剧团的小票友追到后台要签名,张茜用钢笔一笔一画写下“好生唱,不要耍嘴皮子”。简单一句话,乡音却让孩子们记了几十年。 有意思的是,就在同一时间段,北京外交部正为亚非拉友好年活动忙得团团转,急需能以英语、俄语同时主持的“夫人角色”。周总理看名单时说了句:“张茜行。”张茜原本在中国青年出版社译介俄罗斯话剧,通知一到,立刻返回北京。车上,她向陈毅提出一个“技术性”问题:“陪外宾,礼服太花不行,太土也不行,我得找条界限。”陈毅哈哈大笑:“你那件灰裙子最简单,也最管用。”多年后,参加日内瓦会议的人仍记得这条灰裙子,它让他们认出了来自中国的那位外长夫人。 时间快转到1972年1月6日,陈毅病逝于北京解放军总医院。两个月后,张茜被诊断为乳腺癌。她对医护说:“先别告诉孩子,我得整理老陈的诗。”此后整整一年,她对着上万行的手稿,一字一句核对韵脚、平仄。有人劝她休息,她摇头:“这是他留给读者的东西,我得保证没有差错。”1973年,《陈毅诗词选集》交付印刷,她才答应住院开刀。手术后化疗反应剧烈,她依旧坚持看外文新闻,保持同职业译员同样的语感——“语言这东西,荒废三天就生疏”,她这样解释。 说起夫妻俩的相识,还得追溯到1940年新四军时期。那年,张茜在皖南文工团排练俄语话剧《瓦尔特在巴黎》;陈毅被戏里的俄文台词吸引,在后台问:“能不能教我一句‘同志们好’?”两年后,战火把他们推到不同战区,再重逢时已是淮海前线。张茜当场翻译美籍记者提问,陈毅看完记录本后说:“小张字写得好看,有文化。”从此,战地邂逅变成伴侣。 建国后,陈毅常在外事场合引用法语诗句,实际上背后大多是张茜准备的资料。她甚至为他配制了一本“袖珍外语卡片”,包括各国问候、历史典故、食品名称。有人调侃“外长口袋里揣着移动翻译机”,陈毅不以为意:“我口袋里装的,是张同志的学问。” 遗憾的是,陈毅与张茜共处的时间并不算长,真正能在家中安静对诗闲谈的日子加起来不足五年。然而在乐至那短短两天的行程里,乡亲们看见的却是惺惺相惜。老乡回忆:“陈总总是望着张茜笑。”有人问张茜为何总能站在他左侧,她回答:“他右腿不好,左边方便我扶。”细节无声,却最能说明情义。