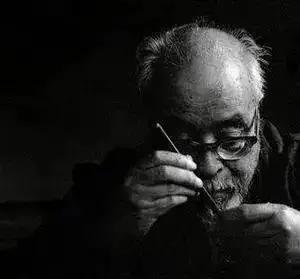

1948年12月,冯友兰选择留在北平,他不仅自己留下来,他还对弟弟冯景兰说道:“何必走呢?不管谁当权都要建设中国,知识分子都是有用的,你是搞自然科学的,那就更没有问题了…” 冯友兰,1895年出生在河南唐河一个普通家庭,家里种田做生意,日子还算过得去。从小在私塾念《四书》,脑子灵光,1912年考上上海中国公学,后来转到北大,迷上了哲学。1919年他跑去美国哥伦比亚大学,埋头钻研哲学,1924年拿下博士学位,写的是人生理想的比较研究。回国后,他在清华大学教书,讲台上侃侃而谈,学生都爱听他讲“新理学”,那是他把传统儒学和现代思想揉在一起的体系。他写的《中国哲学史》1931年和1934年出了两卷,成了中国哲学研究的标杆,书里字字句句都是他熬夜琢磨出来的心血。他一心想通过哲学给国家找条出路,觉得自己有责任为民族复兴做点啥。 冯景兰,冯友兰的弟弟,1899年出生,小时候跟哥哥一起读书,兄弟俩感情好得不得了。他后来去了德国,专攻地质学,学成归来在清华大学教矿物学。他跑遍大江南北的矿山,收集标本,研究地质结构,为中国找矿产资源忙得脚不沾地。他的课讲得生动,手里拿着石头跟学生讲晶体结构,眼睛都放光。他觉得科学就是实打实的东西,能帮国家搞建设,特别有干劲。 到了1948年12月,北平的局势已经紧张得不行,国共两边的战事打到白热化,谁也不知道下一秒会发生啥。冯友兰那时候在清华大学教书,家里书房堆满了古籍,手稿摞得老高。他是个学者,平时只关心哲学问题,但这时候不得不面对现实。战火眼看着要烧到北平,很多人都在收拾行李准备跑路,南方、台湾、国外,哪儿都行,只要能躲开乱局。冯友兰也犹豫过,他不是不知道离开可能更安全,但他觉得自己不能走。他琢磨着,不管谁上台,中国总是要建设的,知识分子总有自己的位置。他的哲学研究是为了给国家找精神根基,这时候走了,等于把半辈子的心血扔了。 他把弟弟冯景兰叫过来聊这事。冯景兰那时候也在清华大学,搞地质研究的他平时忙着分析矿石样本,对政治不太上心。但局势这么乱,他也开始犯嘀咕,到底是走还是留。冯友兰跟他聊了聊,意思是大伙儿都得为国家出力,科学更是硬通货,谁当权都需要。他这话说得实在,冯景兰听完也觉得有道理。搞科学的,研究的是客观规律,哪朝哪代都用得上。于是,兄弟俩一拍即合,决定留下来,一起为新中国出力。他们想着,未来总会有机会,哲学和科学都能派上用场。 兄弟俩留下后,日子一开始还算平稳。冯友兰继续在北大和清华教书,写书,搞研究,学生还是围着他问东问西。他的“新理学”体系还在完善,书桌上总是堆满了草稿纸。冯景兰也没闲着,跑去野外考察,回来就埋头整理数据,写报告,为国家的工业化找资源。他们都觉得自己做的这些事,对国家有实实在在的用处。冯友兰还常跟学生讲,知识分子得有担当,不管外面风吹雨打,学问不能丢。冯景兰也一样,他觉得科学就是国家的底气,矿产资源搞清楚了,工业才能发展。 可到了1966年,情况完全变了样。北京大学校园里闹哄哄,宣传板上贴满了大字报,冯友兰和冯景兰成了众矢之的。他们从备受尊敬的学者,变成了被批斗的对象。冯友兰那时候已经七十多岁,身体不好,走路都得拄拐杖,衣服破破烂烂,袖口磨得发白。冯景兰也好不到哪儿去,手上全是干活留下的老茧,背都驼了。他们被安排去干体力活,搬砖、扫地,累得气喘吁吁。冯友兰家里更惨,他的夫人任载坤看着他一天天衰弱,只能端碗稀粥给他,碗边还缺了个口。有天夜里,冯友兰身体撑不住,失禁了,任载坤叹口气,说了句让人心酸的话,意思是天都快亮了,他还在炕上出了这档子事。 冯景兰的日子也好不到哪儿去。他被分到个破宿舍,桌上还放着地质学的书,旁边是几块矿石样本,可他已经没精力研究了。兄弟俩偶尔在校园里碰上,互相看看,也不说话,就各自低头走开。他们还是没放弃学问,冯友兰靠口述让学生帮忙记笔记,冯景兰抽空整理点地质数据。他们知道,学问是自己的命根子,再难也得坚持。可那时候的处境,实在是让人唏嘘。曾经满怀理想留下来的人,到了晚年却被时代狠狠摔了一跤。