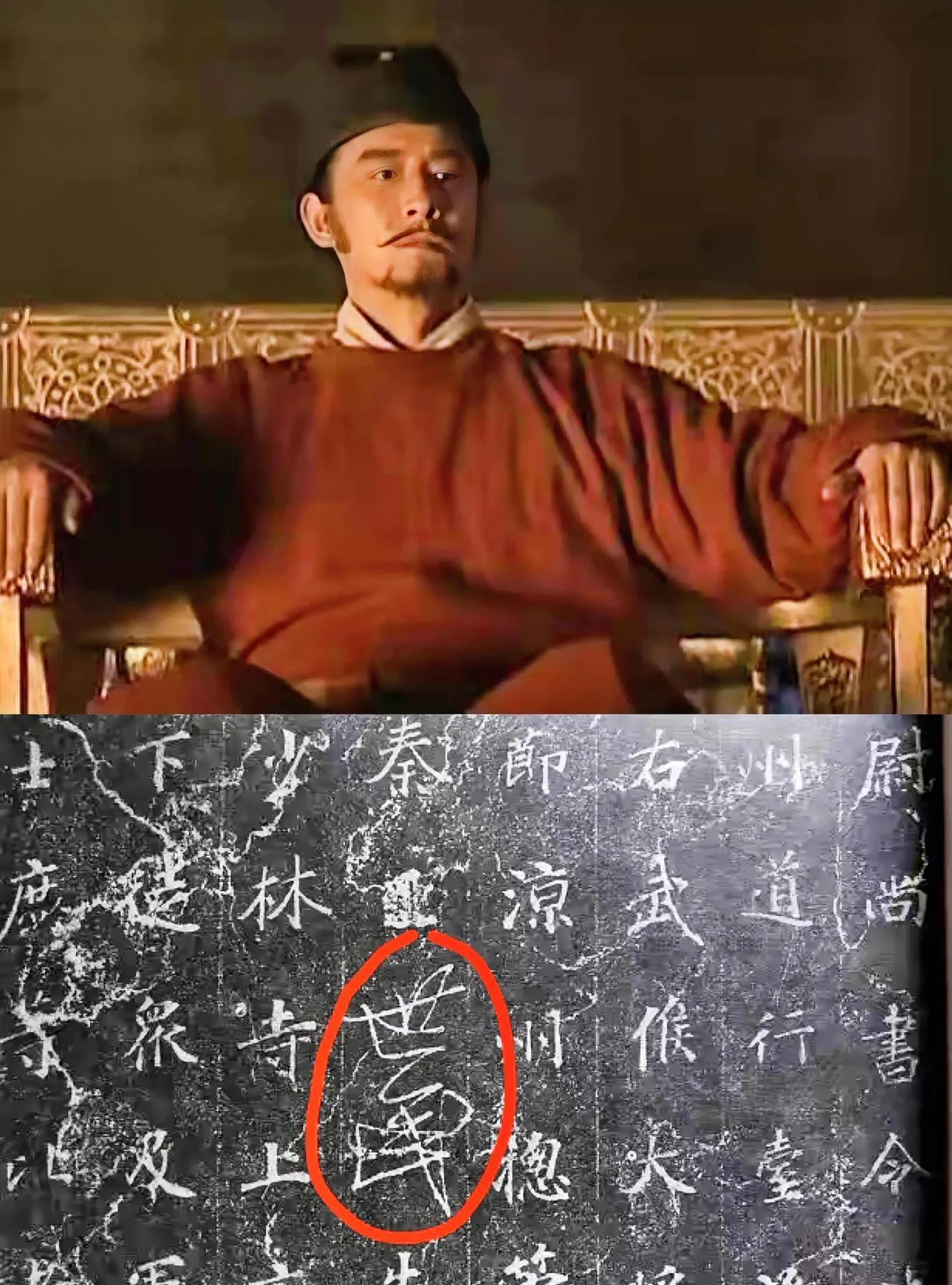

说起岳飞的死,很多人第一反应就是“不会做人”“不懂政治”,甚至会用他早年提过的“迎二圣”说法来证明。但岳飞真的是因为“迎二圣”才被杀的吗?事情并没有这么简单。 在《宋史·岳飞传》里确实记载过岳飞在建炎四年上《南京上皇帝书》时写过“迎二圣”这样的说法。当时徽宗、钦宗都被掳往北方,他作为臣子,在奏疏里表忠心,写下这种话也算是政治正确。 但需要注意的是,岳飞不是“死脑筋”。随着高宗赵构的帝位稳固,迎二圣这个话题就逐渐变得敏感。尤其到绍兴七年,徽宗去世的消息传来后,岳飞的奏疏里再也没有出现“二圣”字样。 这说明,他是清楚大势的,不可能傻到把皇帝往死里得罪。 《建炎以来朝野杂记》里有一句很有名的话:“撼山易,撼岳家军难。”民间是用来称赞岳家军,但传到皇帝耳朵里,含义就完全变了。 对宋高宗来说,这等于是在暗示要撼动皇权或许还容易,动岳家军却难。 岳家军的特殊性在于,它不像其他“行营军”那样完全是朝廷调度。它的核心成员大多是岳飞的亲信,比如岳云、张宪直管背嵬军,牛皋、王贵等人和岳飞关系极深。 这就形成了某种“私兵化”的氛围,最关键的是,岳家军规模庞大,鼎盛时大约二十多万人,占南宋总兵力的三分之一。 换句话说,南宋靠谁守?靠岳飞。但问题是,皇帝又最怕谁?同样是岳飞。 赵构对武将的不信任,并不是个人心理,而是宋朝的“传统”。 北宋开国,赵匡胤就靠“杯酒释兵权”解决了武人威胁,从那以后,“兵不识将,将不专兵”成了赵宋的祖训。军队要分割,兵权要制衡,这是赵氏皇帝的执政底线。 南宋建立后,面对金国威胁,宋高宗不得不把兵权交给韩世忠、岳飞、张俊这些大将,等到绍兴和议的可能性出现,赵构立刻就想收回主动权。 绍兴十一年,赵构先是用“赏功”的名义,把韩世忠、张俊、岳飞从宣抚使岗位上调到枢密院,名义上是中央要职,实则是虚职。 接着,八月又撤掉了淮东、淮西、京湖三大宣抚司,十月又设立“总领所”,直接由朝廷掌握军队的粮饷。换句话说,将帅没了地盘,没了钱粮,兵权自然就散了。 岳飞的死,其实就是这套收权逻辑的最后一步,他的存在已经不是军事问题,而是政治问题。 赵构对岳飞并非没有欣赏,《宋史》里记载赵构称他“骁勇精敏,气吞强虏”。但问题在于,岳飞的人格号召力实在太大,即便兵权被解除,他依然是士兵心中的旗帜。 这种“精神领袖”式的存在,对一个多疑、守成的皇帝来说,是无法容忍的。岳飞若不死,就随时可能成为被人拥立的对象。高宗要的,是“彻底清除”这种可能性。 不过,和岳飞不同的是,同为主战派的韩世忠却善终了,原因何在? 韩世忠的军队更多依附于朝廷,他本人对政治很敏感,比如在宋金议和时,他虽然反对,但在关键时刻还是选择退让,避免触碰赵构的底线。 韩世忠没有形成岳家军那样“私兵化”的形象,所以赵构最后对他是优待而不是致命打击。 这对比说明,岳飞真正的死因,不是因为主战,而是因为他与军队之间形成的“不可分割性”,触碰了赵宋王朝最敏感的神经。 岳飞之死,不是单纯的“莫须有”,也不是因为“不懂政治”,真正要命的是他背后的“岳家军”。 在一个崇文抑武、宁可失地也要稳权的王朝里,这样的军队是绝对的隐患。 赵构选择杀岳飞,其实是向天下昭告,皇权高于一切,哪怕是最能打的岳飞,也不例外。历史宋高宗赵构为什么要杀岳飞赵构为什么没对韩世忠下手?趣史谈

圝圣言圝

说那么多还是编故事骗同情。赵构给岳飞定的罪说的明明白白。就是抗拒圣旨,不出兵打金兵。淮西之战,赵构连下十五道圣旨命令岳飞出兵淮西。他都抗拒了。因此赵构淮西之战后立刻收了所有人的兵权。可是岳飞还不老实,命令岳云传话给张宪带兵作乱。赵构因此杀了岳飞。

罗良弢

总要留一个能打的,还能全杀了不是么?