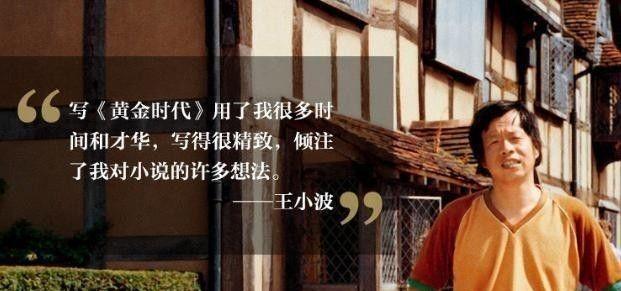

1997年,王小波在家中突然去世,死状恐怖,面目狰狞。然而,当他的遗体送进火化炉时,却出现了一些不可思议的事情。 王小波,1952年出生在北京,家里是知识分子出身,父亲是逻辑学家,母亲来自山东。他排行老四,上有俩姐姐一个哥哥,下有个弟弟。小时候家里不太平,父亲被错划成“阶级异己分子”,这事儿对他影响挺大。1968年,他才16岁,就被下放到云南兵团干活,后来又去山东插队,吃过不少苦。这些经历成了他后来写作的素材库,特别接地气。1978年,他考进中国人民大学,学了个商品学专业,不咋文艺,但也算站稳了脚跟。在学校里,他认识了李银河,俩人1980年结婚,感情特别好,算是他人生里少有的暖色调。 王小波的职业路走得挺坎坷。他干过工人、当过老师,还跑去美国留学,见识了西方文化,对他写作影响不小。1992年,他干脆辞了教职,当自由撰稿人,全身心扑在写作上。可惜那时候他的书没人捧场,日子过得紧巴巴,靠着对文学的热爱硬撑着。谁能想到,这么一个默默无闻的家伙,后来会火成那样呢? 1997年4月11日,王小波44岁那年,突然在家去世了。那天他一个人在家,李银河在国外。傍晚时分,邻居听见他家传出两声尖叫,但没当回事。直到第二天中午,邻居觉得不对劲,报警后警察破门进去,才发现他已经没气了。遗体靠着墙,头贴着墙面,前额有淤青,牙缝里全是墙灰,墙上还有咬痕和抓痕,看着就让人心里发毛。法医检查后说,他是冠状动脉粥样硬化性心脏病发作,心力衰竭死的。估计是心肌梗死疼得受不了,他在挣扎中撞墙,想缓解痛或者求救,可惜没人及时发现。 火化那天,更离奇的事儿来了。朋友胡贝帮着操办葬礼,用的是当时挺先进的远东焚尸炉,还带了酒和烟给火化工,希望一切顺利。可王小波身高快两米,遗体平放时脚伸出炉外,炉门愣是关不上。火化工没办法,胡贝他们只好帮忙调整,推来推去好不容易才塞进去。李银河站在旁边,眼泪止不住,说他走得太不甘心。这场面听着就让人觉得怪渗人的,也难怪后来传得神乎其神。 王小波走后,他的作品才开始发光发热。1997年,《黄金时代》由花城出版社出了正式版,没想到一炮而红。这本书用幽默又讽刺的笔调,讲人性、讲自由,特别戳年轻人的心,很快就卖疯了。后来《白银时代》《青铜时代》也陆续出版,跟《黄金时代》凑成了“时代三部曲”,直接把他推上了文学高峰。他的杂文集《沉默的大多数》更牛,里面全是犀利的观察和批判,看得人直呼过瘾。 他的写作风格独树一帜,有人说他像中国的卡夫卡,有人说他有鲁迅的影子,反正就是牛得不行。他的小说和杂文还进了大学课本,成了研究对象。网上到处是他的名言,比如“人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒”,特能打动人。李银河后来也一直在推他的作品,俩人的爱情故事还成了文学圈的佳话。王小波的墓在昌平佛山陵园,每年都有读者去悼念,他的书到现在还影响着一波又一波人。 王小波的书为啥能火?一是他写得特真实,底层生活的苦他都经历过,写出来特有代入感。二是他脑子清楚,文章里全是干货,能让人看完有所想。他的幽默不是那种瞎逗乐,而是带着点无奈和讽刺,看了既好笑又发酸。最重要的是,他老惦记着自由和人性这些大事儿,但又不说教,特接地气。比如《黄金时代》里那些荒诞的事儿,既搞笑又让人心里一沉,特有嚼头。 再说他的杂文,那真是刀刀见血。《沉默的大多数》里他写普通人咋生活的,写得你觉得他就在你身边唠嗑。他不装高深,也不端着,就是实打实跟你聊人生,聊社会,谁看完不想拍大腿说一句“说得太对了”?就这样,他从一个没人搭理的写书人,变成了无数人心里的精神偶像。