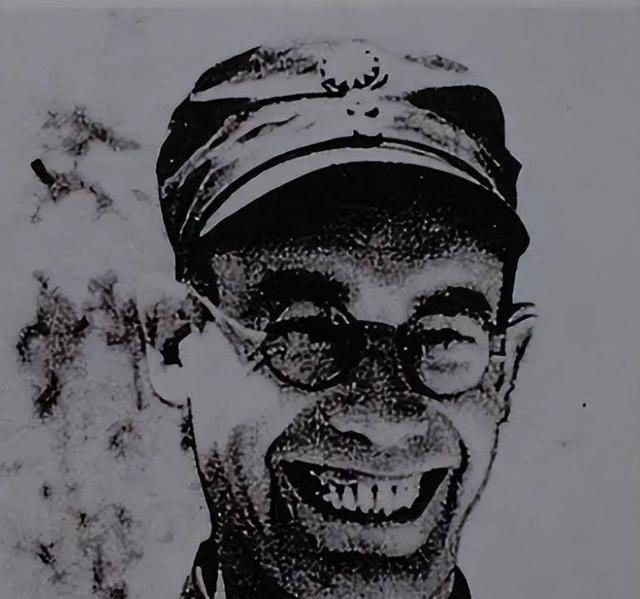

1939年,在莫斯科的寒冷审判厅里,李德因其在“反围剿”中的惨痛失误,面临共产国际的严厉审查,刘亚楼,作为那场审判的重要证人,站在台上,情绪激昂地对李德进行了毫不留情的指责。这事儿背后的故事可真不少,李德原本是个满怀理想的德国小伙子,加入了德国共产党,后来被派到中国来帮忙。那时的他,心里装着改变世界的梦想,没想到后来会闹出这么大动静。 一场关乎历史命运的审判,一个德国顾问的中国败局,一位年轻军官的愤怒控诉——这不是小说情节,而是1939年冬天在莫斯科真实上演的历史一幕。当理想主义撞上残酷现实,当外来经验遭遇本土实践,李德和刘亚楼这两个原本素不相识的男人,却因为一场惨败而站在了历史的对立面。 奥托布劳恩,这个德国名字在中国革命史上有着特殊的分量。他就是后来被称为李德的那个人,1900年出生在慕尼黑附近的小镇上。早年丧父丧母,在孤儿院长大的经历让他养成了严谨但略显刻板的性格。1919年加入德国共产党后,他满腔热血地投身革命事业,先后两次入狱,1928年越狱逃到苏联。 在莫斯科伏龙芝军事学院的求学经历改变了李德的人生轨迹。他系统学习了军事理论,掌握了正规作战的各种战术原理。1932年,共产国际看中了他的军事背景和政治立场,决定派他到中国担任军事顾问。那时的他踌躇满志,以为能够用在苏联学到的先进理论帮助中国红军打败国民党。 1933年9月,蒋介石动员100万大军和200架飞机,发动了对中央根据地的第五次”围剿”。这次蒋介石吸取了前几次失败的教训,改变了”长驱直入”的作战方法,采取”步步为营、堡垒推进”的新策略。面对这样的新情况,李德却固执地坚持用阵地防御来对抗,完全抛弃了红军擅长的游击战术。 张闻天根据毛泽东在遵义会议上的发言起草的决议明确指出,博古在军事上的单纯防御路线是不能粉碎敌人第五次”围剿”的主要原因。李德的指挥让红军从8万多人减少到2万多人,根据地几乎全部丢失,这个惨痛的代价直接导致了长征的开始。 刘亚楼是这场灾难的亲历者。他1910年出生在福建武平的一个农民家庭,1929年加入红军时还是个19岁的青年。他在红军中历任班长、排长、连长、营长等职务,因为胆大心细、完成任务出色,得了”精灵兵”的美称。第五次反”围剿”期间,他亲眼目睹了李德指挥的种种失误,看着战友们在错误的战术指导下白白牺牲。 1939年8月,李德被召回莫斯科接受审查。那个冬天格外寒冷,审判厅里的气氛更加凝重。刘亚楼此时正在伏龙芝军事学院学习,被特别邀请作为重要证人参加这次审查。当他看到坐在被告席上的李德时,多年积压的愤怒瞬间爆发了。 刘亚楼站起来,情绪激动地指责李德的指挥完全脱离中国实际。他历数那些让红军付出惨重代价的错误决策:坚持阵地防御、反对游击战术、机械照搬苏联经验。每一句话都带着血泪,每一个控诉都来自亲身经历的痛苦。周恩来、任弼时、毛泽民等人也从各个角度批评了李德的错误。 这场审查的结果并不算严厉。共产国际认为李德虽然犯了错误,但考虑到他只是顾问身份,决定免予处分。李德灰溜溜地离开了中国,回到苏联过起了平静的生活。1941年苏德战争爆发后,他化名参加了卫国战争,后来回到东德从事理论研究,1974年去世。 而刘亚楼的人生却因为这次审查开启了新的篇章。1945年5月他被任命为东北民主联军参谋长,与林彪、罗荣桓一起成为东北中国共产党武装力量的指挥核心。他参与指挥了辽沈战役、平津战役等重大战役,表现出了卓越的军事才能。 新中国成立后,刘亚楼担任空军司令员,为全面加强空军正规化建设发挥了重要作用。他从无到有建立起了人民空军,培养了大批飞行员和技术人员。1965年5月7日,这位杰出的军事家因肝癌去世,年仅55岁。 这段历史给我们的启示是深刻的。李德的失误不是个人能力问题,而是教条主义的必然结果。任何外来经验都必须与本国实际相结合,不能生搬硬套。而刘亚楼等人的据理力争,则体现了中国共产党人坚持实事求是的可贵品质。正是通过这样的反思和总结,中国革命才最终走上了正确的道路。 历史总是在曲折中前进,教训往往比成功更珍贵。李德的中国经历提醒我们,脱离实际的指挥注定要失败,而刘亚楼的愤怒控诉则告诉我们,真正的革命者必须敢于坚持真理。你觉得在今天,我们还能从这段历史中学到什么?欢迎在评论区分享你的看法。