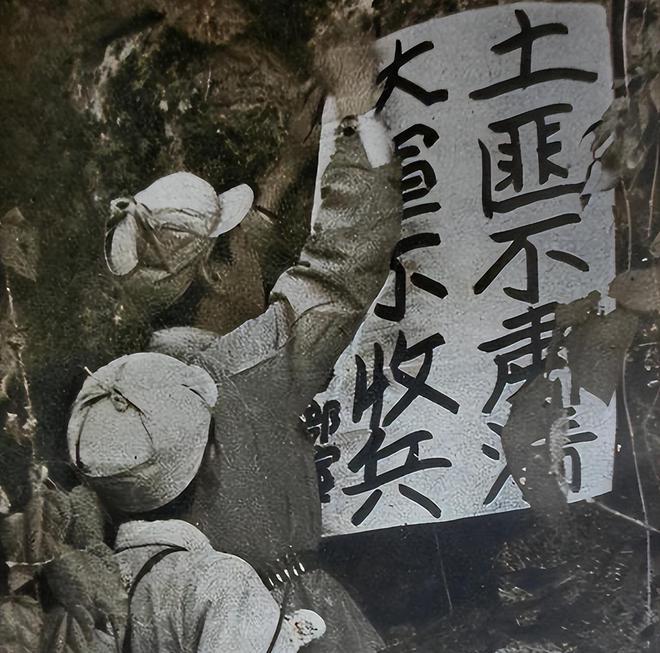

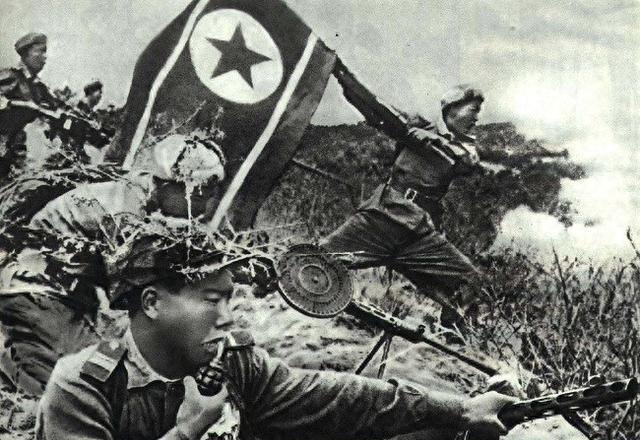

美军上校回忆:当年最大的失误,是把志愿军战斗力当作二流朝鲜军 1951年1月的一个清晨,新义州郊外的雪地上,约翰·马丁上校裹紧风衣,对军报记者吐出一句低沉的话:“我们低估了他们,这仗怕是再也打不回头。”这句抱怨,后来被他写进个人回忆录,也成为五角大楼总结“朝鲜战争教训”时反复引用的材料。 故事得从1950年夏天说起。那年6月,半岛战火突起,华盛顿决策层几乎没怎么犹豫就拍板出兵。理由很简单:二战刚结束不过五年,美军打遍欧亚无敌手,装备全球顶配,后勤线长得惊人却运转如钟表。再加上9月的仁川登陆一炮而红,舰炮、坦克、飞机像下饺子一样倾泻火力,在战场航拍照片里,朝鲜人民军的阵地被炸成蜂窝,美军士气飙到顶点。许多官兵在战地信里扬言圣诞节前一定回家。 这种自信背后其实是根深蒂固的刻板印象。二战期间,美军顾问在国民党军队里看到的,是散漫指挥、破旧步枪和接连失守的阵地,他们把这些见闻塞进厚厚的报告带回本土,并任由它们在军校课堂里发酵。再往深处追,白人至上的优越感也在作祟——亚洲军队被贴上“身材瘦小、怕冷怕苦”的标签,一旦定性,很难撕掉。正因如此,麦克阿瑟在东京与杜鲁门通话时底气十足,甚至断言“哪怕中国口头上威胁,真敢派兵也撑不过一周”。傲慢就这样传递到每一条战壕。 10月,联合国军兵锋已逼近鸭绿江,美军前沿部队拿望远镜搜索江对岸,看到的只是被炸断的桥墩和荒山。补给官还在计算后勤节约,丝毫没有遭遇硬仗的心理建设。谁也没想到,夜幕一降临,号角声突然从群山深处炸开。志愿军的穿插分割战术让美军测绘图瞬间失效,山路被切断,无线电频率被干扰,紧急空投的给养还没落地就成了无主之物。 第一次战役结束后,美军内部却流行起另一套解释:是韩军溃散拖了后腿,是地形复杂耽误机动,是天气太冷冻坏了火炮,归根结底还是“对手只是装备差的步兵”。这种自欺的声音在东京、在华盛顿都有市场,到第二次战役爆发前夕仍未平息。马丁上校后来写道:“连我都被说服了,仿佛只要春天来临,局势就会翻盘。” 结果,11月底的长津湖反而将幻想彻底击碎。零下三十度,志愿军抱着冰冷的“万国造”步枪横穿雪岭,将东线美海军陆战队分割成数段。士兵在雪窝里端着炒面边嚼边推进,夜战来袭时喊出的口令只有一个字——“冲”。美军火力依旧凶猛,可看不见的敌人总能借暗夜攀上山脊、突然出现在阵地背后。跑不动的后勤卡车被迫抛弃,汽油泼在车辆里点火,滚滚黑烟直冲天际。那是美军史上著名的“最遥远的撤退”,一路向南一百多公里,没有欢呼,只有沉默。 装备差距的对比摆在眼前:志愿军一个师火炮不足十门,美军同类建制往往超过百门;志愿军几乎没坦克,制空权也握在联合国军手里。可战场信息却不断刷新联合国军对“战斗力”的定义——夜间突袭、贴身肉搏、交叉穿插、山地伏击,这些传统战术在志愿军手里组合出新的破坏力。美军许多连队被迫拆成排、班级别分散防御,通讯链路越拉越短,想集中优势火力却老被切分。 值得一提的是,志愿军后勤极其单薄,汽油短缺到步兵连给汽车送油都用骡马,可他们借助民工小车和肩扛背驮在冰雪里硬生生开出补给线。这一次,美军终于理解:士气、组织、对地形的熟悉度以及对战略目标的坚定,比枪管口径更致命。 1951年3月,双方拉锯到三八线附近。马丁上校在师部讨论会上摊开地图,用红铅笔圈出几个山头,语气中带着少见的尊重:“他们不是二流,他们是在用另一套规则打仗。”这番话传到美军远东总部,被记录进《对华作战战术评估》;而在五角大楼,文件边角多了一句批注:“最大误判:将中国军力等同朝鲜二线部队。” 战争最终拖到1953年才停火,但对比开战时的不可一世,美军将官的态度已发生根本转变。战后,陆军大学的课堂里增加了“志愿军战法分析”一课,研究重点不再是火炮密度,而是夜战渗透、兵员心理塑造及简易后勤。马丁上校退役后参加过多场研讨,他常说的一句话是:“如果简单用装备优劣衡量敌人,那又何必去研究战争?”话音不高,却足够刺耳。 客观而言,志愿军在韩作战确实付出巨大代价,补给短板、现代化缺口都是现实。但他们依靠严明的纪律、灵活的战术和不容动摇的信念,把这一系列短板转化成了不被对手熟悉的打法,而对手最致命的失误就是忽视了这点。 七十余年过去,军事学界仍在拆解那场战争中的信息差与心理差。硬件优势不等于胜利,忽视对手意志往往比丢失一座高地更危险。约翰·马丁上校当年的喟叹,最终被打印在五角大楼教材的首页——扉页只留一句干脆的英文:“Never underestimate.”