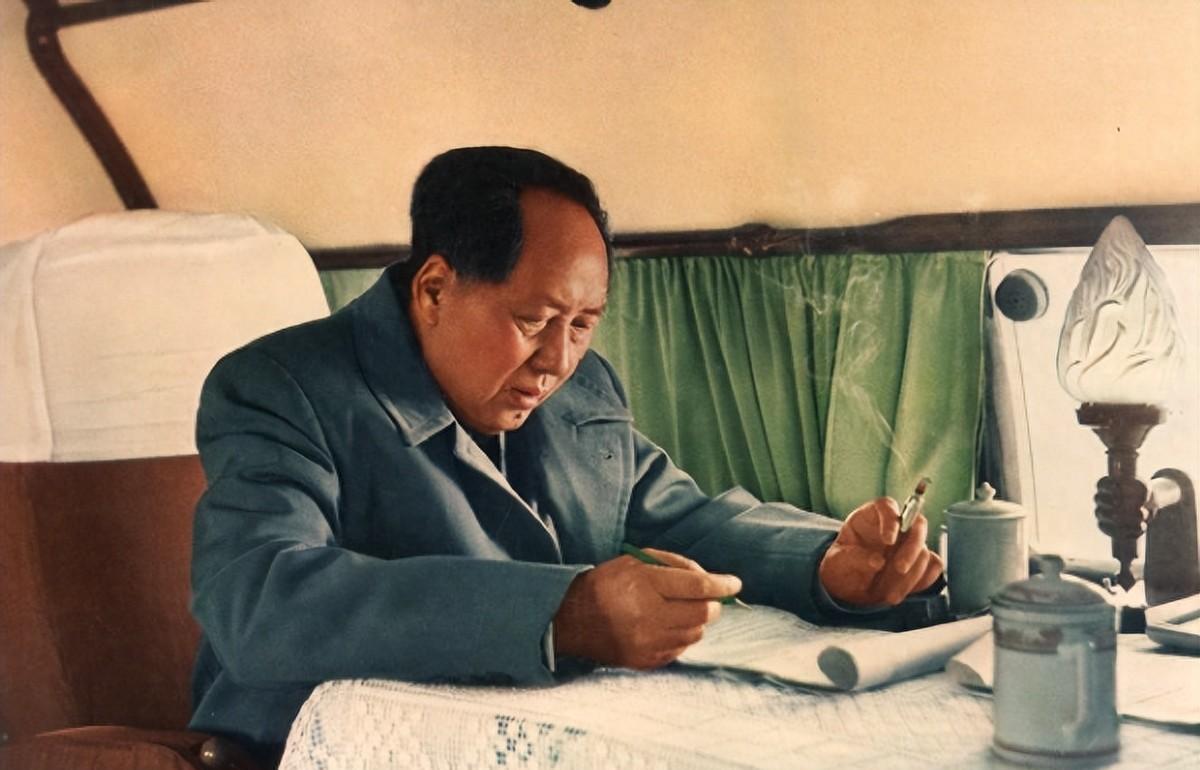

毛主席视察杭州,当地一把手摆架子迟迟不露面,主席是什么态度? 1953年4月27日清晨,杭州火车站站台上人头攒动,汽笛声刚落,各厅局负责人列队而立。毛主席从车厢走下,先与迎候的干部一一握手,却突然停步,四下张望——市委书记江华不见身影。几位年轻处长紧张地交换目光,气氛一下变得微妙。 谣言最先在低声交谈里冒头:有人说江华忙着主持全省农业动员会议;有人说他故意端架子,想“考验”中央首长。罗瑞卿站在人群边缘没出声,他清楚江华在毛主席心里的分量,也清楚这位书记向来不玩官场花样,于是立即拨通电话,要求核实情况。 半个小时后,罗瑞卿得到答复:江华压根不知道专列今晨到达。原来,负责上传下达的中间环节出了差池,行程电报被人扣住,没有送到市委值班室。听到这个结果,罗瑞卿意识到问题不小——有人别有用心。 站台另一端,毛主席仍与地方干部交谈。提起江华,他只是轻轻一笑,显得并不意外。对这位老部下,他再熟悉不过。两人结识要追溯到1928年,当时的江华还叫江化龙,任茶陵县委书记。那年五月,毛主席在茅坪同他彻夜长谈,鼓励他发动贫苦农民搞合作生产。后来江化龙赴山东敌后,一走便是十年。临行前,他请毛主席赐字改名,“江华”这个名字便由此而来——既纪念家乡,也提醒自己不忘初心。 杭州解放后,江华被调来收拾残局。战争把这座江南名城的丝绸、印染、造纸行业打得七零八落,银根断裂,粮价飞涨。老城里“十年恢复”的悲观论调甚嚣尘上。江华没有多说,先整顿治安,剿除浙西、浙北一带残匪;再出台“农副并举、手工带动”办法,把闲置织机、停工染坊重新转起来。三年不到,杭州工业产值恢复到战前九成,周边县粮食出现结余。1951年,他升任省委副书记,毛主席几次在批示里点名要各省学习杭州经验。 这样的干部会摆架子?罗瑞卿不信。当天午后,他亲自派车前往省委小礼堂。江华这才知晓专列到站,脸色大变,立即赶往西子湖畔的毛家埠疗养院。房门推开,他快步上前,低声致歉:“主席,我来迟了。”毛主席放下手中的文件,摆手道:“工作要紧,不必挂怀。”对话很短,却让在场工作人员松了口气。 外界猜测毛主席此行目的仅是视察,其实还有更深考虑——新中国第一部正式宪法正在筹划,主席需要一位熟悉基层、又通晓法律、经济的助手。江华多年主持地方立法,曾起草东北《土地改革暂行条例》《工矿企业劳资暂行规则》,文字功底扎实,处理实际问题又不失灵活。杭州环境清幽,便于集中精力,主席索性把起草组的小核心直接放在西湖边。 之后两个月,白天江华照常进出省府,夜里则带着一沓沓材料回到疗养院同主席研究。苏美宪法、民国时期《约法》,甚至井冈山时期的农民协会章程,都被摆在一张大圆桌上逐条比较。江华主张把“国家保护妇女劳动权利”和“村级经济自治”写进条文,主席颔首赞许,却提醒要结合工农业并举的国情。桌面上,油灯映着两个人的身影,来回晃动。警卫员后来回忆:“灯一灭,天就亮了。” 值得一提的是,江华利用白天跑基层的机会,把城郊工人茶余的抱怨、菜农市民的想法迅速整理成口袋笔记。晚上交到毛主席手里,后者常常就地修改,翌日让秘书誊清。宪法草案里关于公民受教育权、退休金、休息日的章节,便融入了这些第一手民情。草案定稿前夕,毛主席指着厚厚一叠资料说:“这是杭州市民的功劳,也是你江华的。” 专列离开那天,西湖岸边杨柳轻拂。江华送到月台,保持低调,没发表任何告别感言,只简短汇报了杭钢扩建和农田水利配套计划。列车开动,车窗里毛主席向他挥了挥手。多年后,当外界回忆1953年的杭州行,大多只记得宪法起草的历史节点,却很少提及站台上的那段小插曲。有人评价:“毛主席信人用人,自有一杆秤;江华做事做人,也有一份坦荡。”事实证明,这对老友的互信,为新中国法制建设打下了深厚基石。 两人交往并未就此止步。1960年代江华主持最高检工作,1974年正式出任最高人民法院院长,依旧延续“向人民找答案”的原则。彼时主席虽已病重,仍在批示里写下“江华可任”的评语。历史常常在不经意的细节里显现本质——一次“迟到”不但未伤情谊,反而让外界更看清两位革命者的胸襟与担当。