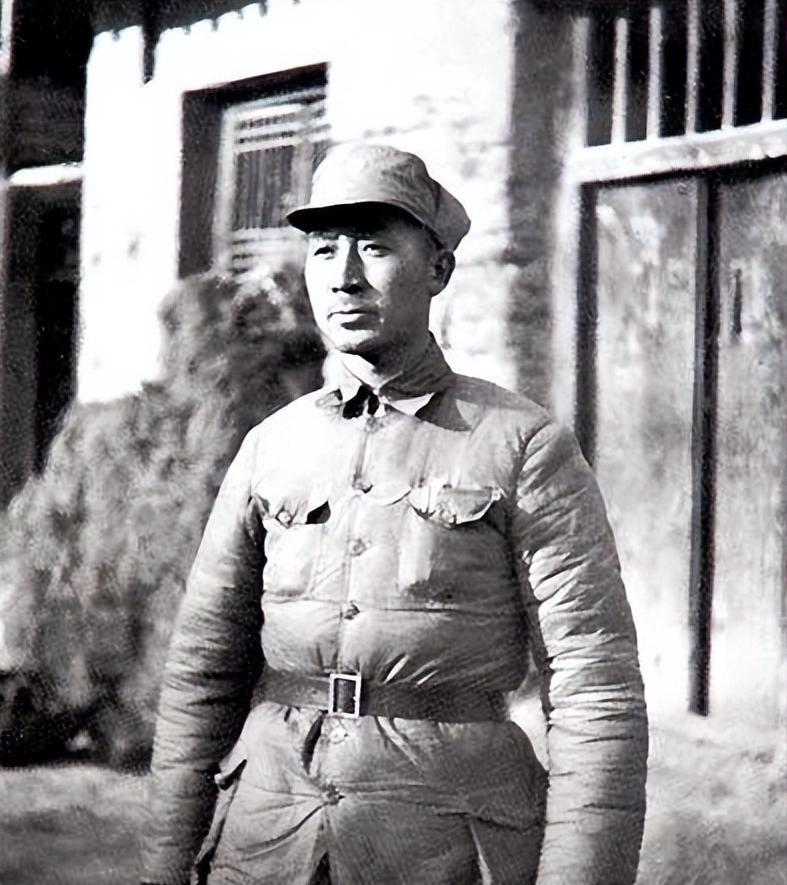

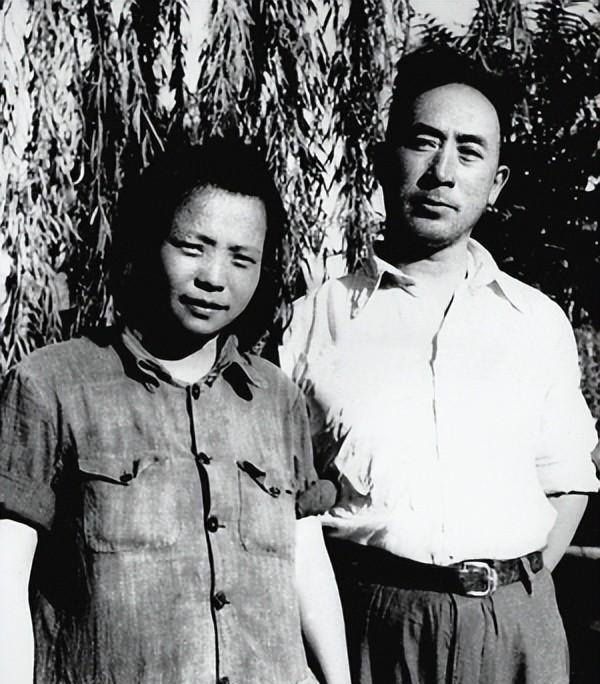

毛主席逝世10年后,薄一波参观毛泽东家乡时作出预言,现今已应验 1986年仲夏,车窗外的稻浪像海面般起伏,中型客车拐进湘潭韶山冲。薄一波推开车门,脚尖刚触到那片红色泥土,同行的年轻随员便按捺不住激动,频频抬头张望故居方向。距离毛主席逝世恰好十年,这位曾经的中央财经“操盘手”再度踏访这片山谷,心情并不轻松。 毛主席离世后的十年里,社会思潮翻涌,褒扬与质疑交织。1976年秋天,北京街头自发的哭声仍历历在目,然而走出哀痛不过数年,一些否定声浪已在学界、舆论场窜出。薄一波当时并未高声反驳,只在内部会上平静地提醒同志们:评价开国领袖不能只用放大镜,更要用望远镜。这句话,当年没多少人细品,十年后的韶山冲却成了最佳注脚。 时间拨回到1943年。延安清凉的窑洞里,一壶水烧了又续,薄一波与毛泽东对坐整整八个时辰。彼时的薄一波刚从山西特种环境中脱身,带着阎锡山统战工作的第一手材料赶来向中央汇报。毛泽东没急着提问,只侧身听他讲草岚子监狱里的抗争,讲山西新军的扩编,也讲阎系高层的摇摆。临近子夜,灯芯闪了三次才熄,毛泽东笑道:“山西局面你既然熟,就大胆去闯,刀口对准敌伪,心却要留给群众。”八个小时,把一个地方工作组长和一位战略家的信任牢牢系在一起。 两年后,中共七大召开,薄一波原本只列候补,却被毛泽东一锤定音推上中央委员。此后无论在刘邓大军负责后勤,还是建国初年主持财经口,他“事事请示、步步留痕”的作风都与那晚的延安谈话密切相关。1950年实施新税制,一度引发物价跳涨,毛泽东写信点名批评。薄一波当夜召集人马,把“责任书”分送到每个处室,自嘲说“此乃砸自己饭碗之举”。三周后,北平粮价回落,南方棉布稳定,主席再致信,却只寥寥一句:“得其要领,勿忘再错。”这份简短欣慰成为财经口难得的掌声。 到了七十年代末,拨乱反正拉开序幕,毛泽东功过评判成为一个绕不开的公共话题。有人全盘否定,有人盲目神化,薄一波选择沉默观察,再三对晚辈强调“一分为二”四个字。历史走到1986年,他才想亲眼看看,群众到底如何对待这位旧屋里走出的伟人。 韶山冲的游客不少,冒着暑气排队。当地老人随口念着《长征》诗句,年轻孩子戴着“为人民服务”小红帽,队伍却井然。随员低声问:“首长,究竟该怎样给主席定位?”薄一波略一停步,只答了十个字:“历史会慢慢自己抬高他。” 这句简单预言没带半点修辞,却恰恰说中后来三十多年走势。八十年代后期至今,全国红色景区客流逐年上攀;高校思政课必谈《实践论》《矛盾论》;互联网上,关于长征、抗美援朝的讨论点击屡破纪录。毛泽东思想从纸面走回现实,再次与改革实践、脱贫攻坚、国防建设产生化学反应。西方智库研究报告里,“Maoism Revisited”这一行字出现频率之高,也在旁证薄一波的判断。 为什么会如此?在薄一波看来,原因有三:第一,民族独立、人民翻身,这两件“天字号”大事是毛泽东亲自敲定落子的;第二,中国式社会主义雏形由他破土,为后来改革腾出了试验田;第三,他提倡的群众路线、实事求是,使政治决策拥有内生纠错机制。薄一波曾向研究员提醒,评价历史人物要放长光谱,“错误归错误,功劳归功劳,二者不可互相吞并”。 有意思的是,近年来国外不少青年学者也在翻阅《毛选》,试图从中找寻发展中国家走向现代化的新线索。这样的跨文明阅读并非粉饰,而是一种需要。全球问题呼唤新的方案,而毛泽东在革命、建设、探索三大阶段留下的中国经验,恰好提供了可资借鉴的“非常规思路”。 韶山冲山风渐起,松涛噪响。薄一波站在滴水洞口,望向远处连绵青翠,没有发表长篇讲话,只轻声叮嘱秘书把当天的所见所闻写进考察日志。他知道,历史的回音不会立刻显现,但必然回响。三十多年过去,事实印证:随着中国崛起,关于这位领袖的讨论愈发客观、平和、兼具敬意。在人潮涌动的纪念馆里,不同年龄、不同口音的人们共同翻开留言簿,这一幕未必雄伟,却足以说明薄一波当年那句“历史会自己抬高他”已彻底成真。