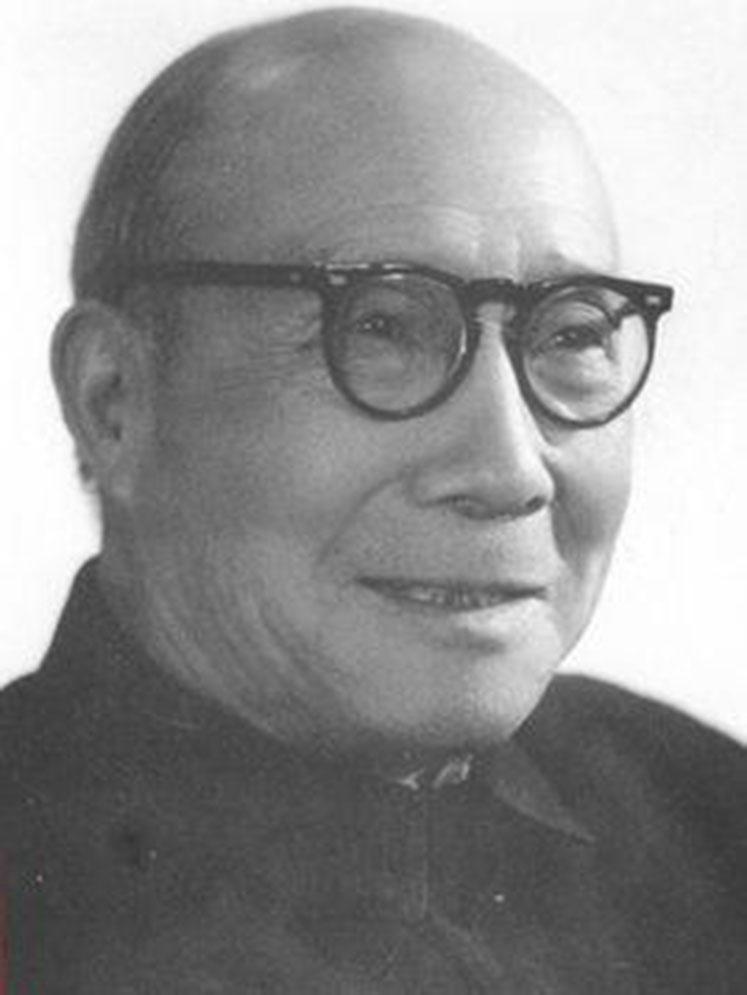

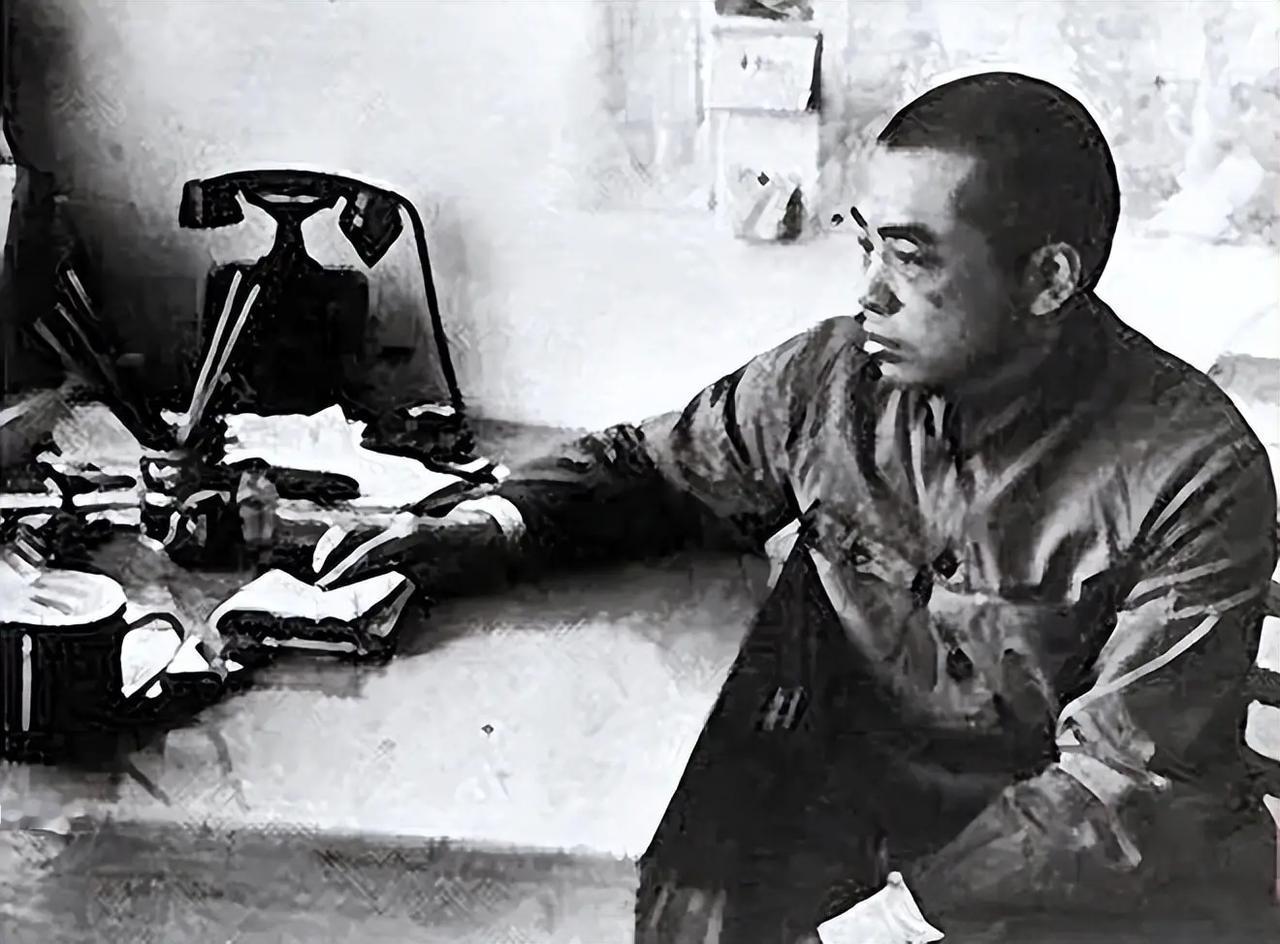

1937年,陈正人抵达延安,自此开启了他在这片革命热土上的重要使命。他先后担任陕甘宁边区教育厅厅长、中央军委总政治部宣传部部长等关键职务,全身心投入到抗战的核心工作中。 在教育领域,陈正人深知提升民众文化素质与革命意识的重要性。他亲自主导编写通俗革命教材,这些教材以深入浅出的方式,将革命理念和抗日救亡的思想传递给广大民众,成为边区扫盲运动的有力武器。在那个物资匮乏、教育资源稀缺的年代,他凭借着坚定的信念和卓越的智慧,让无数边区百姓第一次认识到文字的力量,理解了革命的意义。 同时,陈正人还积极在《解放日报》发表多篇理论文章。他以敏锐的洞察力和深刻的思考,系统阐述抗日民族统一战线的实践路径,为党和军队的战略决策提供了重要的理论支持。这些文章犹如一盏盏明灯,为迷茫中的人们指引方向,凝聚了全民族抗战的精神力量。 1941年,边区遭遇了严重的经济困难,物资短缺,生活艰苦。陈正人积极响应党中央的号召,带头投入到大生产运动中。 他亲自前往南泥湾,带领同志们开垦荒地。在烈日炎炎下,他与战士们、百姓们一同挥汗如雨,锄头扬起的尘土见证了他们的坚韧与决心。不仅如此,陈正人还组织机关干部纺线织布,解决了边区军民的部分穿衣问题。他以身作则,用实际行动诠释了艰苦奋斗的革命精神,激励着身边的每一个人。 为了更好地推动大生产运动,陈正人撰写了《关于机关生产的经验总结》。这份总结详细记录了大生产运动中的实践经验和创新方法,为其他地区提供了宝贵的借鉴,被列为整风运动学习文件之一。如今,陈列在延安革命纪念馆的手摇纺车等实物,正是那段艰苦岁月的见证,它们默默地诉说着陈正人等革命先辈们自力更生、克服困难的动人故事。 1942年,延安整风运动全面展开,这是一次深刻的思想解放运动,对于党的发展具有深远意义。陈正人在整风运动中发挥了重要作用,提出了“批评与自我批评需结合工作实际”的独到观点,坚决反对教条化倾向。 他认为,批评与自我批评不能流于形式,必须紧密联系实际工作,才能真正发现问题、解决问题,推动党的事业发展。他的这一观点得到了毛泽东在文艺座谈会上的肯定,毛泽东赞扬其“从群众中来”的调研方法,强调了理论联系实际的重要性。陈正人积极投身于整风运动,深入基层,与干部群众交流谈心,帮助他们提高思想认识,纠正错误观念,为整风运动的顺利开展做出了积极贡献。 在延安,陈正人留下了许多历史痕迹,这些细节和文物成为了后人了解他革命生涯的重要窗口。 位于枣园革命旧址的3孔窑洞,是陈正人在1943-1945年的居所。走进这些窑洞,仿佛能看到他当年在昏暗的煤油灯下奋笔疾书的身影。陈列在窑洞内的煤油灯、毛笔砚台等物品,虽历经岁月沧桑,但依然散发着历史的气息,它们见证了陈正人在延安的日日夜夜,见证了他为革命事业付出的心血与努力。 由他起草的《边区小学教育暂行规程》原件(1938年)藏于纪念馆,这份文件规定“课程须与抗战结合”,是研究战时教育的一级文物。它不仅体现了陈正人对边区教育事业的重视,更反映了当时教育为抗战服务的时代特色,为后人研究边区教育史提供了珍贵的第一手资料。 瑞士记者博斯哈德1938年拍摄的纪录片《通往延安之旅》中,有陈正人参与边区教育会议的画面片段。2025年7月,这段影像在纪念馆公开展出,让人们得以直观地感受陈正人在边区工作时的风采,也为研究他的革命活动提供了生动的影像资料。 解放后,陈正人继续为党和人民的事业奔波,先后担任中共江西省委书记、中华人民共和国农业机械部部长等职务,在地方治理和国家农业机械事业发展等领域持续贡献力量。1972年4月6日,陈正人同志不幸逝世。 他在延安的革命精神和崇高品格,对当代社会产生了深远的影响,激励着一代又一代的人砥砺前行。 在延安革命纪念馆的“群星璀璨”雕塑群中,陈正人的形象与毛泽东、周恩来等领导人一同展现,象征着他们共同为革命事业贡献的集体领导力。馆藏的1939年他使用的皮质公文包,虽已陈旧,但它见证了陈正人往来各根据地传递文件的艰辛历程,是革命精神的象征。它时刻提醒着人们,今天的幸福生活来之不易,是无数革命先辈用鲜血和生命换来的。 2025年暑期,“行走的思政课”活动中,西安培华学院学生通过模拟陈正人教育政策制定过程,深刻理解了战时意识形态建设的重要性。这一活动不仅让学生们对历史有了更深入的了解,也让陈正人的革命精神在新时代焕发出新的活力。通过亲身参与和体验,学生们更加坚定了为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗的决心。 陈正人在延安时期的贡献是多方面的,他在教育、经济、思想等领域都留下了不可磨灭的印记。而他解放后在不同岗位的坚守,以及生命最后岁月的奉献,更完整勾勒出一位革命先辈的赤诚一生。 图片:陈正人与妻子彭儒。