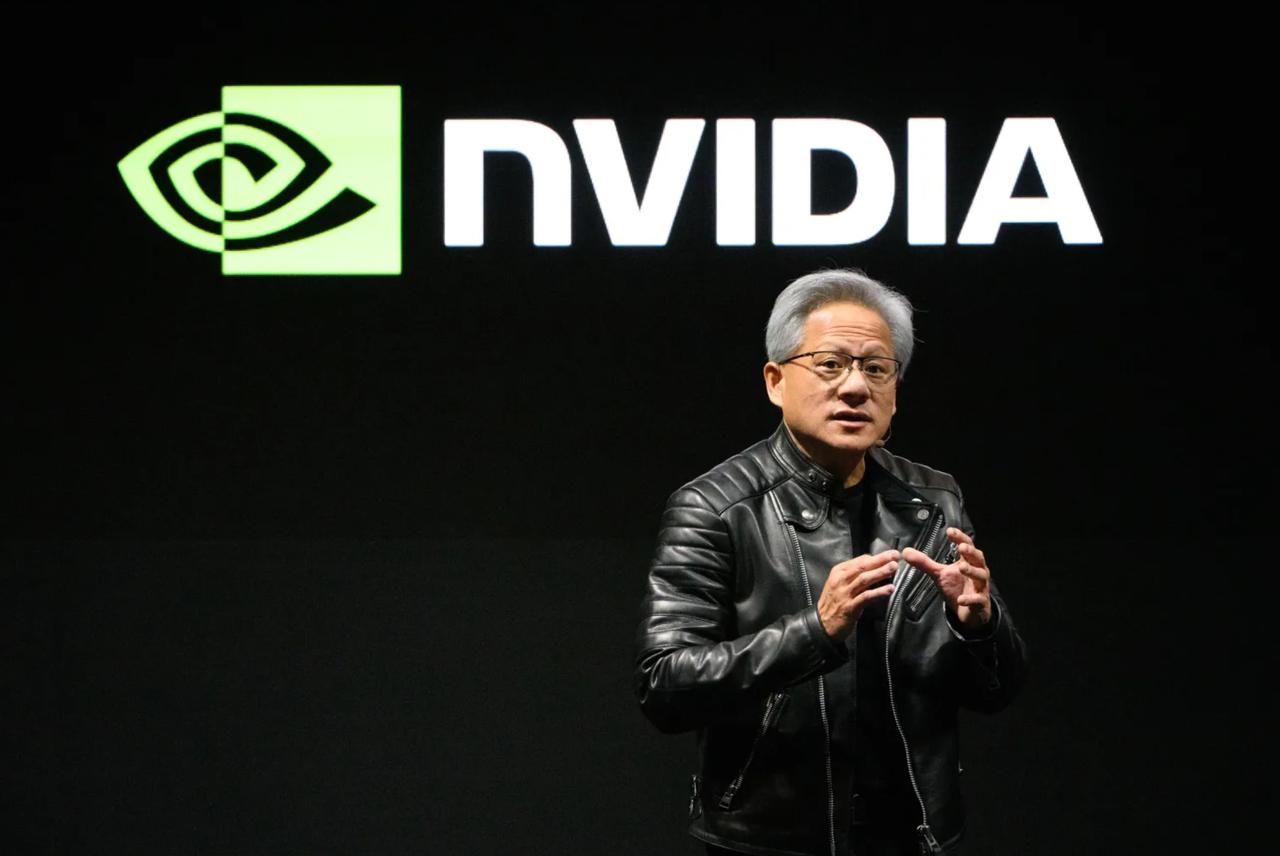

比“芯片断供”还可怕!美国芯片专家大多是华人,这究竟是为啥? 当美国商务部宣布对华芯片管制新规时,他们或许忽略了一个令人窒息的悖论——在硅谷的实验室里,在英特尔、英伟达和IBM的核心研发部门中,主导尖端芯片技术突破的科学家,多数是黑头发黄皮肤的华人。 从FinFET发明人胡正明,到IBM半导体研发副总裁陈自强,再到27岁突破1nm制程的麻省理工学院研究员朱佳迪,华人科学家几乎撑起了美国芯片技术的半壁江山。 华人科学家在美国芯片界的崛起,本质上是一场持续半个世纪的“脑力虹吸”的结果。 上世纪80年代,美国通过《拜杜法案》打通“高校-企业-军方”的研发循环,同时为亚洲顶尖学子提供全额奖学金和移民通道。 1989年,当华人科学家卢志远在贝尔实验室突破次微米工艺时,中国本土半导体研究还停留在微米级攻关阶段。 更关键的是,美国构建了一套“天才捕获机制”,以IEEE院士、IBM科技副总裁陈自强为例,他管理着IBM全球6个实验室的600多名研究人员,主导的SOI技术和高k/金属栅工艺直接推动了现代芯片的进化。 然而,这种人才外流正在呈现历史性转折,2025年,中国人工智能领域青年科研人员占比已从五年前的32%提升至58%,“揭榜挂帅”制度让无头衔人才获得项目机会。 DeepSeek团队创始人梁文峰(仅硕士学历)成功开发媲美GPT-4的开源大模型,证明中国正从“学历崇拜”转向“能力本位”。 美国对华人科学家的矛盾态度加剧了逆转趋势,一方面,FBI频繁以“间谍嫌疑”调查华裔学者(如2020年麻省理工学院陈刚案)。 另一方面,美国又极度依赖他们的智慧——朱佳迪的1nm突破依赖2D材料堆叠技术,而这项技术的基础理论正源自中国科学家早年发表的开源论文。 从更宏观看,华人芯片专家的崛起印证了中华文明的智力基因从未褪色。 古代中国贡献了指南针和活字印刷,现代华人则攻克了FinFET和量子隧穿效应——区别仅在于创新生态系统的差异。 如果我们承认华人具备顶尖芯片研发的智力天赋,那么是否意味着一旦中国解决创新生态问题,美国的技术壁垒将不攻自破?在人才争夺已成为中美科技战核心战场的今天,中国究竟需要怎样的制度创新才能实现“脑力回流”?