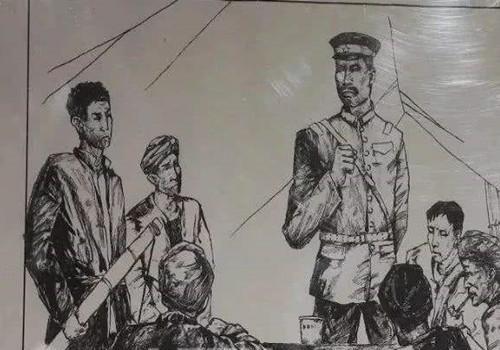

1957 年的一次军委会议上,彭德怀在大会上对刘伯承说:不要忘了,红军时期,教条主义可是逼死过革命同志的!

建国初期,朝鲜战场的硝烟刚刚散去,志愿军用血肉之躯赢得了世界的尊重,也深刻感受到了现代化火力的巨大差距。 于是,锻造出一支现代化的国防力量,成了新中国的重中之重。 简而言之分为两个方向,一是由刘伯承元帅从苏联伏龙芝军事学院将“战术学”、“战役学”这些严谨的军事科学,植入解放军的骨髓,那些精确到秒的苏军条令,被看作是军队正规化的蓝图,是告别“小米加步枪”时代的必要阶梯。 还有则是彭德怀元帅,他从平江起义的枪声,到百团大战的烽火,再到朝鲜战场的冰雪,他坚信军队的灵魂根植于实战,那些“打得赢就打,打不赢就跑”的“土办法”,在他看来,是这支军队从弱到强、克敌制胜的根本。 两种思路的碰撞,终于在1957年的中南海会议室里爆发。 争论的核心,直指南京军事学院的教学方针,彭德怀的脾气一如既往地火爆,他猛地一拍桌子,向对面的人说道:“不要忘了,红军时期,教条主义可是逼死过革命同志的!” 这声怒吼,在场的人都明白,他指的是1933年第四次反“围剿”中的南丰战役。 在那场战斗中,红军因为机械地执行阵地战术,固守一城一地,结果在敌军优势火力下伤亡惨重,血的教训,让彭德怀对任何形式的“洋教条”都抱有极大的警惕。 这种警惕,又被他在军事学院的所见所闻加剧,他发现,一些学员背诵苏联军事术语比背语录还熟练;在军事演习中,有的部队为了完全符合条令规定,宁可放弃战机绕远路。 在他眼中,这正是历史悲剧重演的前兆,南丰城下的亡魂仿佛就在眼前。 然而,稳坐对面的刘伯承,只是默默地握着手中的茶杯,他何尝不明白教条主义的危害,早年间,他自己就曾因主张灵活的游击战术,而被斥为“保守”。 但他更清楚,一支数百万人的现代化军队,不能没有统一的规范和章法,否则就是一盘散沙。 他所坚持的“学苏联”,目标其实是“超苏联”,体系是根基,不是枷锁,事实上,在推行苏联教材的过程中,他早已悄悄嘱咐教员,必须补充进“游击战”的章节,要把解放军自己的宝贵经验融入进去。 他要建立的,是一个能够自我演进的强大系统。 两位元帅的命运轨迹,在这一点交汇后,便走向了各自的坎坷。 政治的风波暂时中断了这场关于建军路线的健康争论,但历史的进程并未因此停歇,那些看似水火不容的理念,在军队的实践中,以一种更务实的方式悄然融合。 彭德怀虽然在会议上高声批判“洋教条”,但在他晚年留下的军事手稿中,人们清晰地看到了“步坦协同”这类现代化军事术语。 这说明,这位从土地里走出来的元帅,从未停止过对新知识的思考与探索。 时间最终给出了答案,多年以后,在军事学院的课堂上,教员们使用的教案里,苏联条令的空白处,被学员们用各种笔迹填满了“山地作战补充方案”、“丛林渗透战术”等内容。 那些源自战火的“土办法”,最终找到了与现代化军事体系共存的方式,这场横跨数十年的争论没有真正的赢家或输家,它本身就是中国军队现代化进程中最宝贵的一笔财富。 它让后来的将领们明白,真正的强大,既离不开从实战中总结的经验,也离不开科学严谨的理论体系。