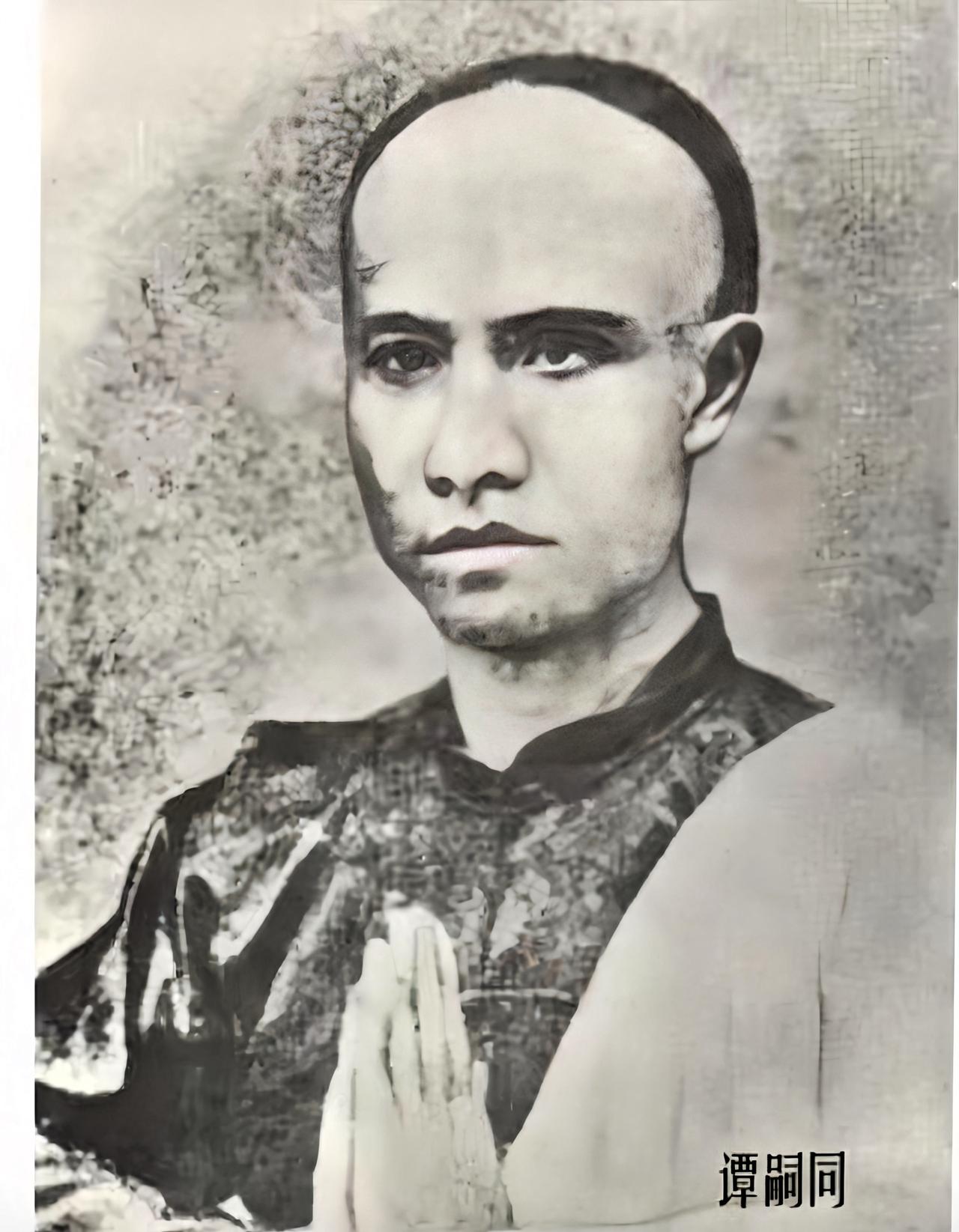

谭嗣同有两个学生,一个蔡锷,一个杨昌济,蔡锷一个学生是朱德,杨昌济一个学生毛泽东,谭嗣同之所伟大,不仅仅死的壮烈,更伟大的是传承。 1898年9月28日,在北京菜市口刑场,33岁的谭嗣同慷慨赴死。 友人梁启超曾力劝他或许可以东渡避难,他却拒绝:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!” 刽子手的刀光闪过,定格了一位维新志士的末路。 然而,谭嗣同或许没料到自己的精神衣钵并未消逝。 而是经由两位门生蔡锷与杨昌济传递,最终在朱德与毛泽东身上,化作了撑起新中国的两座巍峨昆仑。 一滴血,两代人! 谭嗣同的壮烈,绝非匹夫之勇。 他深知变法维新之艰难,更明白唤醒沉睡国魂需以生命为火种。 这样的精神内核,凝结于《仁学》的激扬文字与“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的绝命诗篇。 这“昆仑”之喻,既是对自己视死如归的肝胆写照,也暗含了对后继者擎天架海的期许。 这份刚烈血性与深邃思想,深深烙印在他的两位得意门生心中。 蔡锷,这位日后护国讨袁的名将,早年拜倒在谭嗣同门下。 谭嗣同就义时,蔡锷年仅16岁。 当年,恩师血染菜市口的消息,让少年震撼不已。 谭嗣同那句“怕流血就别干革命!”的铮铮誓言,成为蔡锷毕生践行的信条。 多年后,当蔡锷执掌云南讲武堂,面对年轻的朱德等学员,他常以恩师谭嗣同的事迹砥砺士气。 讲台上,他目光如炬的复述着谭嗣同的遗训,将不畏牺牲、敢于流血的革命精神,如钢钉般楔入朱德等一代军人的骨髓。 朱德日后南昌城头打响武装反抗第一枪的决绝,井冈山斗争中的坚韧不拔,乃至万里长征中的百折不挠,精神源头,均可追溯至菜市口那悲壮一幕与讲武堂上蔡锷的铿锵教诲。 谭嗣同的血性,经由蔡锷的传递,在朱德身上化作了钢铁般的革命意志,成为武装夺取政权道路上最坚实的脊梁。 与此同时,在湖南长沙的省立第一师范,另一位谭门弟子杨昌济,正以另一种方式延续着恩师的薪火。 杨昌济深得谭嗣同《仁学》精髓,推崇“冲决网罗”的革新精神与心系天下的博大胸怀。 他将《仁学》奉为圭臬,在课堂上倾囊相授。 尤其是对一位名叫毛泽东的学生,青眼有加。 杨昌济察觉到毛泽东身上蕴含的非凡潜质,在日记中曾留下“谭师精神,当借润之之手延续”的预见性批注。 他引导毛泽东研读《仁学》,探讨救国救民之道,将谭嗣同的哲学思想与变革理念,潜移默化地注入青年毛泽东的心田。 毛泽东日后“问苍茫大地,谁主沉浮”的豪迈,“敢教日月换新天”的壮志,思想深处激荡的变革勇气与担当精神,与谭嗣同《仁学》中奔涌的革新激流一脉相承。 杨昌济将谭嗣同的思想种子,精心培育于毛泽东这片沃土,最终结出了改变中国命运的硕果。 历史的因缘际会,让谭嗣同精神的两条传承脉络,在时代的洪流中交汇、升华。 朱德,这位从云南讲武堂走出的军事家,秉承了谭嗣同不畏流血、敢于牺牲的实践勇气,成为人民军队的主要缔造者之一。 此后,他为新中国的诞生立下赫赫战功。 毛泽东,这位从湖南一师走出的思想家与战略家,汲取了谭嗣同冲决旧制、革新图强的思想精髓。 并且,他以深邃的理论洞察和宏大的战略布局,引领中国革命走向胜利,奠定了新中国的基石。 一文一武,一思想一实践,朱德与毛泽东,恰如谭嗣同绝笔诗中“去留肝胆两昆仑”的生动映照。 朱德以枪杆子打碎旧世界,毛泽东以笔杆子绘制新蓝图。 他们两人,共同撑起了新中国的朗朗晴空。 谭嗣同的慷慨就义,他的血,浇灌了蔡锷与杨昌济的心田,他的魂,经由两位弟子的精心传递,最终在朱德与毛泽东身上获得了最磅礴的绽放。 一滴血,得以点燃了燎原之火。 一句话,铸就了钢铁军魂。 一部《仁学》,启迪了变革宏图。 谭嗣同虽然没有亲见“少年中国”的诞生,但他以生命播撒的火种,经由蔡锷、杨昌济之手,最终在朱德、毛泽东的时代燃成冲天烈焰,照亮了中华民族复兴的征程。 谭嗣同的血,从未冷却,他的精神昆仑,永远矗立在民族记忆的高峰。 主要信源:(光明数字报——十二年,我写《王船山》)