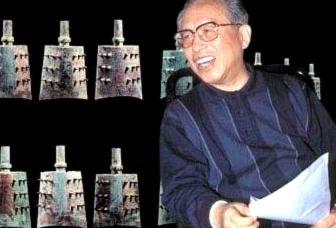

1992年,上海博物馆馆长马承源收到香港友人寄来的一套青铜编钟照片,仅瞥了一眼便果断筹措百万巨资亲赴香江。待他携宝归来时,学界一片哗然皆称赝品,最终鉴定结果却让所有质疑者哑口无言...... 【消息源自:《晋侯苏钟:一段跨越千年的历史对话》1995年上海博物馆特刊;《香港文物市场三十年》2002年香港中文大学出版社;马承源回忆录《青铜之路》2008年文物出版社】 1992年的香港荷李活道古玩市场,空气中飘着普洱茶和檀香混合的味道。张光裕教授蹲在一家不起眼的铺子里,眼镜片上反射着青铜器幽暗的光泽。他手里拿着放大镜的手突然抖了一下——这套沾着泥土的编钟,钟体内壁那些细如发丝的铭文,怎么看都像是西周晚期的"悬针篆"。 "老板,这套钟什么来路?"张教授尽量让声音显得漫不经心。穿着花衬衫的店主叼着烟:"山西老乡挖地基刨出来的,说是要给儿子凑留学钱。"张教授心里咯噔一声,立即借故离开,转角就拨通了上海的长途电话。 三天后,上海博物馆的修复室里,马承源把照片摊在灯箱上。这位以"火眼金睛"著称的老专家,此刻正用修钟表用的放大镜一寸寸检查照片。"老张你看,"他突然指着钟钮的接缝处,"这种榫卯结构,跟我们在侯马看到的晋国陶范完全吻合。"电话那头传来茶杯碰撞的声音,张教授显然也激动了。 筹钱的过程像出谍战剧。马承源连夜写报告申请特别经费,财务处长看着"一百二十万港币"的数字直搓手:"马老,这要是打了水漂..."老人摘下眼镜擦了擦:"要真是晋侯苏的编钟,错过就是千古罪人。"最终动用的是准备给新展厅装空调的预算,这事后来被馆里戏称为"用冷气换热气"。 当编钟真容出现在上博实验室时,连见多识广的技工都傻眼了。负责清洗的小王嘟囔:"这也太新了,该不会是..."话没说完就被马承源打断:"你摸摸钟隧部位的磨损,做旧能做得出三千年使用痕迹?"老人亲自拓印铭文时,发现有个字被铜锈盖住了,他竟像给孩子擦脸似的,用棉签蘸着蒸馏水轻轻点了两下。 质疑声来得比预想的快。北京来的专家团围着展柜转了三圈,领头的王教授直摇头:"《史记》明载周厉王在位三十七年,这钟上却写三十三年平叛,开什么玩笑?"马承源不慌不忙打开投影仪:"诸位请看侯马新出的陶范,这个'苏'字写法,是不是跟钟上的一模一样?" 真正的转折发生在1993年春天。山西考古队在侯马铸铜遗址挖出两件残钟,形制与香港购回的如出一辙。更绝的是,其中一件钟的铭文正好能跟上海藏的编钟连读。当拼合后的拓片在学术会议上展示时,全场响起经久不息的掌声——这不仅证实了编钟真伪,更拼出了一段失传的历史:原来周厉王三十三年时,晋侯苏曾率军平定东夷叛乱,这个年份比《史记》记载的厉王在位时间早了四年。 如今走进上海博物馆青铜馆,那套编号为1992.1-14的晋侯苏编钟静静陈列在恒温柜里。偶尔会有细心的观众发现,其中一件钟的钲部有道细如发丝的裂纹——那是当年马承源坚持不做修复的"历史伤口"。老人临终前曾说:"让后人看得见我们走过的路,比完美的假象更重要。"这道裂纹,恰似连接古今的时光隧道,讲述着三十年前那场惊心动魄的国宝争夺战。