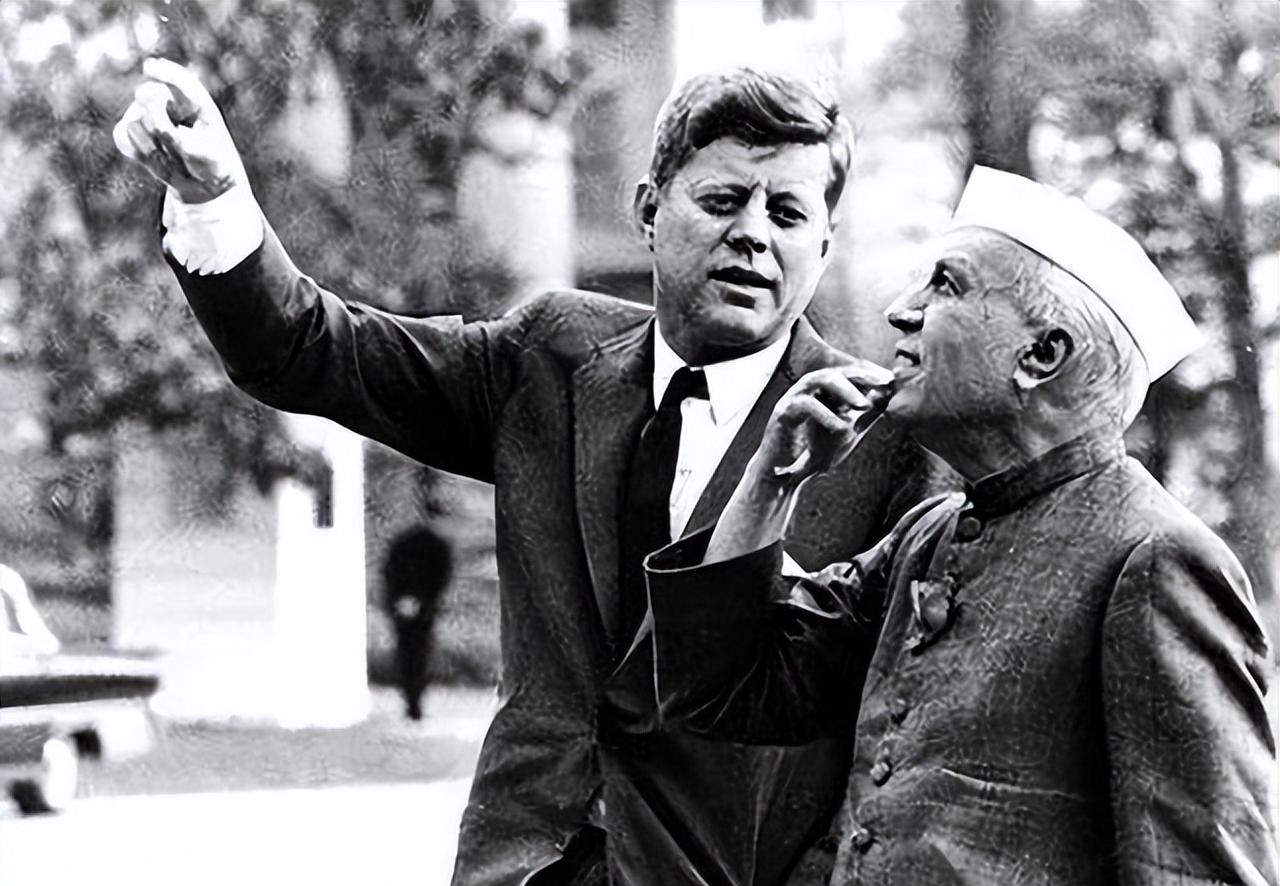

1962年10月,中印边境突然爆发激烈武装冲突,山谷枪炮声震得远在台北的蒋介石也无法无动于衷。 战事蔓延之际,美国高层急切评估东亚局势,担心局面失控。就在这时,台北传出消息,蒋在内部会议上谈及大陆,外界立刻揣测他是否会趁乱“反攻”。 然而真正的档案揭示,华盛顿高层当时的焦虑,与蒋的谨慎表态,构成了一段微妙的历史瞬间。冲突点清晰:美国要拉蒋,蒋却心中有数。 那一年的中印边境危机来得突然。10月20日,中国边防部队在东段和西段同时展开反击,数日之内突破印军多条防线。 印度政府此前推行所谓“前进政策”,不断在边境推点建哨,直接触动局势。 新华社和人民日报当时多次公开指出,印军推进导致摩擦升级,中国不得不采取反制行动。 战事的进展极快,11月21日中国宣布单方面停火并主动后撤20公里,并提出继续谈判。 这一举动迅速改变了国际形势,但在停火前夕的那段时间,美国和台湾都在密切盯着战场。 美国的态度尤其敏感。肯尼迪政府刚刚经历古巴导弹危机,紧接着又面临喜马拉雅山的火药味。 华盛顿一方面决定向印度提供军事援助,派出空运力量和顾问,另一方面又要顾虑北京的反应。 档案显示,美国国务院和五角大楼多次内部讨论台湾可能采取的举动。 尤其在11月,白宫担心蒋中正会利用中印交火的时机突然出兵沿海,从而把美国拉入与中国的正面战争。 在台北,蒋介石确实关注大陆局势。台湾军方内部早有小股空投和袭扰计划,但真正的大规模反攻需要外部条件。 这正是美国误判的地方,美国一些将领和政客以为蒋会“坐不住”,实际上蒋的战略考量比外界想象的要深。 他很清楚,一旦仓促行动,不仅可能被大陆迎头痛击,还会让台湾在国际上陷入孤立。 美国外交文件FRUS中留下了鲜明的记录。国务院官员直言必须让蒋理解:任何轻率的大陆进攻,意图把美国拖入全面战争,都“不能也不会被容忍”。 这不是客气话,而是公开的警告,换句话说,美国高层压根不是在怂恿蒋反攻,而是在竭力压制可能的冒进行动。 这里的冲突点非常明显:美国要稳定局势,不想扩大战争;台北有心思,但缺乏条件和外部支持;北京则在边境主动停火,赢得战略主动。 蒋的态度耐人寻味,他在对外场合保持谨慎,并没有给出任何“立刻反攻”的信号。即便在内部讨论时,他也更多强调要等待“时机”,避免台湾轻举妄动。 这种态度让美国既松口气又心生不安。松的是台北没马上出兵,不安的是蒋的战略意志依旧存在,只是暂时按下。这就像一场拉锯战:美国想管住蒋,蒋却不想被看穿底牌。 这一点从1962年春蒋经国访美时的谈话也能看出。档案表明蒋经国确实提出过空投骚扰大陆的想法,但美方反应冷淡,担心事态扩大。 肯尼迪甚至当面追问行动的可行性,最后定调为:台湾不能自行行动,必须得到美国同意。 这份记录如今看仍然清晰地揭示出双方的矛盾,美国在冷战棋盘上既要利用台湾,又怕台湾冒进;台湾则希望借机谋求主动,却不得不受制于外部。 对比中印边境战场,蒋的克制更显突兀,前线中国军队迅速占据优势,却选择在最有利时宣布停火并后撤,把主动权牢牢握在手里。 与之形成对照的是,美国和台湾都在观望,美国援助印度,却没有真正下场;台湾跃跃欲试,却被美国压制。 1962年冲突结束后,中印关系陷入长期僵局,直到70年代中期才恢复互派大使。 台湾方面则继续执行小股空投和情报渗透,但大规模反攻计划始终停留在纸面。 美国的顾虑没有消失,反而在越南战争爆发后更为深重。冷战结构让一切都被捆绑在大国博弈里,任何越界的举动都可能引爆更大冲突。 回到那个冬天,美国的焦虑、蒋的谨慎、中国的主动停火,共同塑造了一段关键节点。 中印边境的硝烟没有延伸到台海,美国压下了台湾的冲动,蒋把棋子收住,留下未解的战略悬念。 权威来源 《中华人民共和国政府公报》1962年关于停火和三项建议的公告(人民日报历史库收录) 《美国对外关系文件 FRUS 1961-1963》关于美台会谈纪要(美国国务院档案) 人民网、新华社关于1962年中印边境冲突成因与中国停火决定的回顾报道