《沙家浜》的编剧汪曾祺说:“旗手一辈子只说过一句正确的话:‘小萝卜去皮,真是煞风景!’当时我们陪她看电影,开座谈会,听她东一句西一句地漫谈。开会都是半夜,会后有一点夜宵。有时有凉拌小萝卜。人民大会堂的厨师特别巴结,小萝卜都是削皮的,旗手生气的说:‘小萝卜去皮,真是煞风景!’样板戏是那个时代回忆,也是旗手呕心沥血的产物。时间的洪流冲刷着一切,也为“样板戏”披上了一层神秘而又清晰的面纱。随着岁月的流逝,人们逐渐摆脱了思想上的偏见与束缚,开始以更加平和的心态去审视这段历史,感受其中蕴含的艺术魅力。 样板戏的创作与甄选过程极为严格,犹如一场精挑细选的艺术盛宴。从剧本的编写、角色的选定,到舞台的布置、音乐的创作,每一个环节都凝聚着众多艺术家的心血,力求做到精益求精。编剧们深入生活,挖掘革命故事,精心雕琢每一句台词,使其既具有强烈的时代感,又能贴近人民群众的生活;导演们则凭借着卓越的艺术眼光,精心指导演员的表演,力求将每一个角色都塑造得生动鲜活;音乐家们更是大胆创新,将京剧的传统音乐与现代音乐元素巧妙融合,创作出了一首首激昂奋进、脍炙人口的旋律,如《智取威虎山》中 “打虎上山” 的经典唱段,那激昂的旋律仿佛能让人感受到杨子荣在林海雪原中策马奔腾的英勇身姿 ,至今仍让人热血沸腾。 经过反复筛选和修改,一批具有鲜明时代特色和高度艺术水准的样板戏脱颖而出,成为了那个时代的经典之作,如京剧《智取威虎山》《海港》《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,交响音乐《沙家浜》等。这些样板戏以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,迅速风靡全国,成为了人们耳熟能详的艺术瑰宝。它们不仅在舞台上大放异彩,还通过电影、广播等多种形式广泛传播,走进了千家万户,成为了人们精神生活的重要组成部分 。 样板戏在诞生之后,便肩负起了特殊的历史使命,开始在全国范围内大力推广。然而,在推广的初期阶段,却遭遇了诸多困境,犹如一场艰难的破冰之旅。样板戏的创作模式在文革时期宛如一股强大的洪流,不仅深刻影响了戏剧领域,还如涟漪般扩散至其他艺术门类。在十年时期的四次美展中,我们可以清晰地看到这种创作模式的深刻烙印。参展作品以人物画居多,这些人物画大多是对领袖和英雄人物 “高大全” 的赞颂。画家们在创作时,严格遵循着样板戏的创作模式,力求将人物形象塑造得完美无缺,高大、完美、无所不能,成为了这些英雄人物的标签 。 在人物表现方式上,“红光亮” 占据了主流。画面中的人物往往被描绘得红光满面,色彩鲜艳夺目,以突出其革命的热情和积极向上的精神风貌。画家们运用强烈的色彩对比和明亮的光线,将英雄人物置于画面的中心,使其成为视觉的焦点,仿佛他们就是光明和希望的象征 。 而风景画作品也未能幸免,大都讴歌国家欣欣向荣的景象或者生产生活蒸蒸日上的气象。画家们在创作风景画时,往往选择那些具有代表性的场景,如工厂里热火朝天的生产场面、农村中丰收的喜悦景象等,通过细腻的笔触和鲜艳的色彩,将这些场景描绘得生机勃勃,以表达对国家和人民的赞美之情 。 然而,这种创作模式也带来了明显的弊端。由于过于强调政治宣传和统一的标准,艺术作品逐渐失去了个性和创新的活力。我们总发现人物的面孔虽然有所不同,但样板化的服饰却如出一辙,样板化的表情更是千篇一律。每一个人物都像是从同一个模子里刻出来的,缺乏真实的情感和独特的个性。观众在欣赏这些作品时,往往会感到一种审美疲劳,因为他们看到的总是相似的画面和形象,难以从中获得真正的艺术享受 。 以电影为例,文革时期的电影创作同样受到了样板戏创作模式的严重制约。题材、情节都离不开两个阶级、两条道路、两条路线的斗争,仿佛这就是电影创作的唯一主题。正面人物要 “高、大、全”,他们被塑造为完美的英雄形象,没有丝毫的缺点和弱点,仿佛是从神坛上走下来的人物;表现手法要 “三突出”,即在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物 。 电影《艳阳天》便是这种创作模式的典型代表。影片描写了东山坞农村高级社麦收前后的一场阶级斗争,主人公支部书记兼社主任肖长春是一个完全按照样板戏创作模式塑造的 “高大全” 式的英雄人物。他在面对阶级敌人的破坏和困难时,始终坚定信念,毫不退缩,凭借着自己的智慧和勇气,带领着广大群众取得了胜利。他的形象高大完美,没有任何瑕疵,成为了人们心目中的英雄典范。 《金光大道》《火红的年代》《红雨》《春苗》《决裂》等影片也无一例外,都是这种创作模式的翻版。这些影片在情节设置、人物塑造和表现手法上都极为相似,缺乏创新和突破。观众在观看这些影片时,往往会感到剧情单调、人物形象苍白,难以产生共鸣 。

美丽夏天

样板戏都是经典。那个时代的电影,抛开政治,虽然脸谱化,但是没有以丑为美、以奸为能的倾向。没有丑化国人,取悦老外的奴性。

用户10xxx16

春苗真好

用户13xxx98

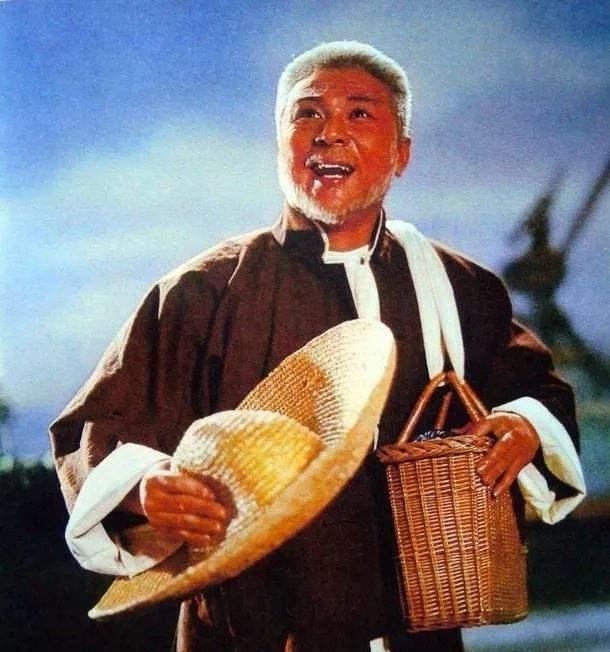

经典这个词被严重亵渎,希望新编词典把这个词汇忽略了吧,看了“它”伤眼睛。