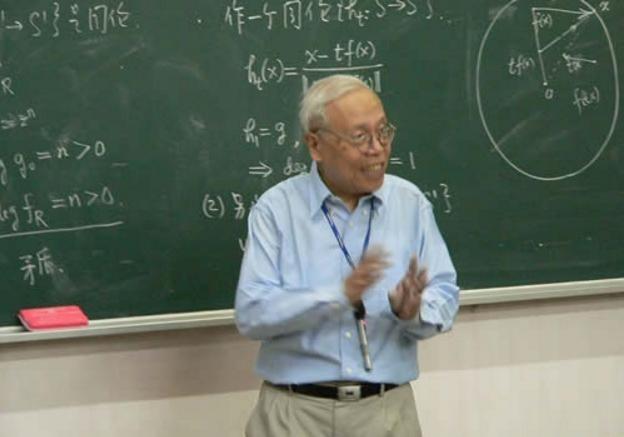

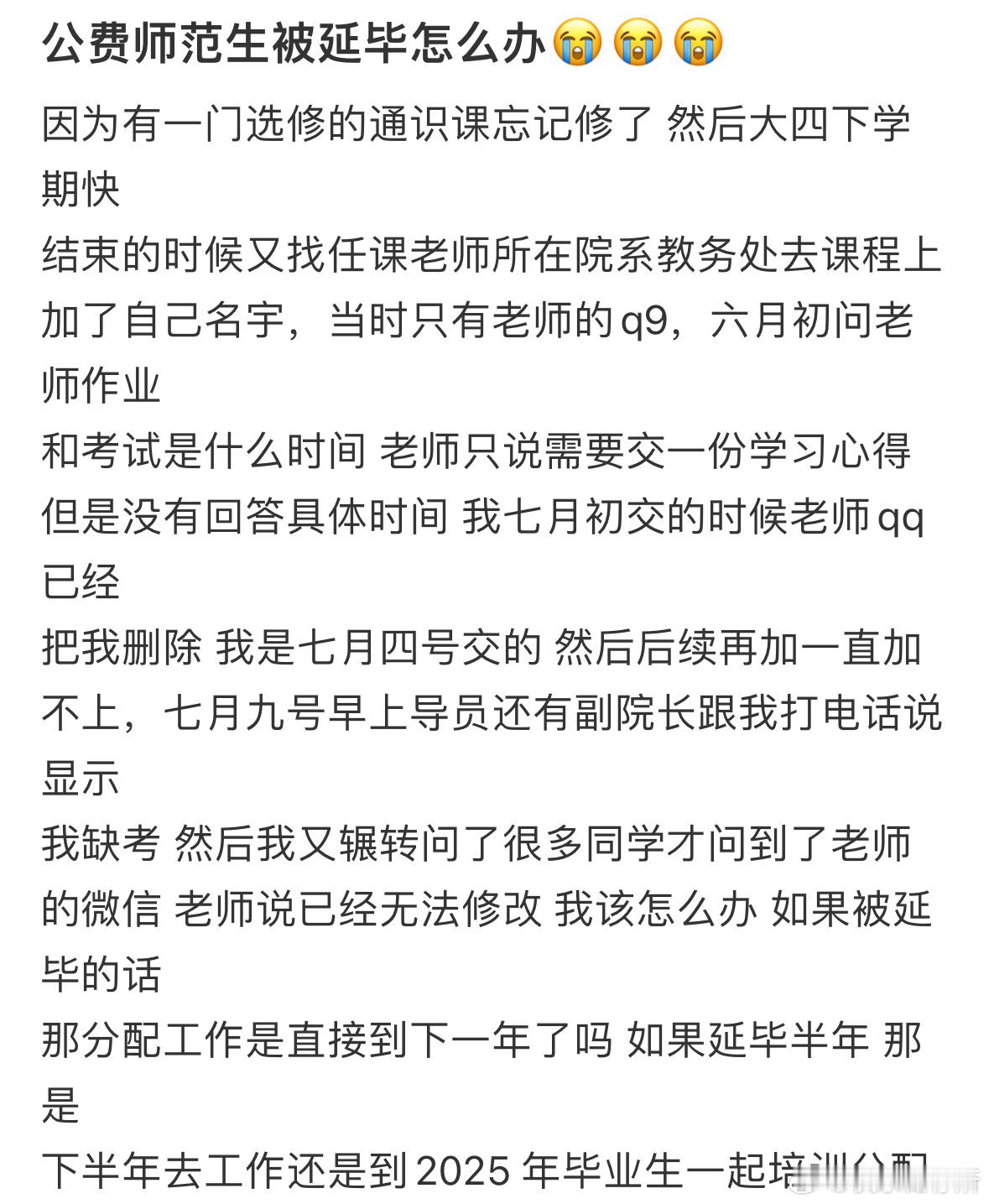

语出惊人!87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几…… 当 2025 届 1222 万高校毕业生如潮水般涌入社会时,真正能在数理化等基础学科领域突破人类认知边界的顶尖人才,却比二十世纪八十年代还要稀缺。 这位拓扑学泰斗想起1980年代在普林斯顿高等研究院的场景:一群年轻人为一个数学猜想争论三天三夜,而现在的学生却在AI题库里机械刷题。 这种强烈对比让他在随后的座谈会上直言:“不是别人卡我们脖子,是我们用教育卡住了自己。” 姜伯驹的担忧并非空穴来风。杭州某重点中学高三教室的监控画面显示,学生日均使用AI题库时间达5.2小时,90%的解题过程依赖系统提示。 这种“教育工业化”在2025年达到新高度,某在线平台推出的“智能错题本”能自动生成高考押题卷,精准度高达87%。 但正如姜伯驹在《数学教育随想录》中写的:“当解题成为肌肉记忆,人类最珍贵的创造力就被关进了标准答案的牢笼。” 更深层的危机藏在数据背后。2025年剑桥大学数学专业申请人数突破2025人,创五年新高,而中国强基计划数学专业第一志愿报考率却不足40%。 这种反差折射出教育导向的扭曲:在杭州某中学的家长会上,92%的父母要求孩子“优先报考热门专业”,仅有3%支持选择基础学科。 姜伯驹对此痛心疾首:“我们培养了无数能把现有技术优化到极致的工程师,却鲜少有人能像陈景润那样在哥德巴赫猜想上迈出关键一步。” 这种困境在科技战场上已现端倪。华为2025年发布的麒麟9020芯片虽实现7nm工艺突破,但其核心GPU架构仍依赖授权,而芯片散热问题的解决,竟得益于拓扑学流形概念的跨学科应用。 这恰是姜伯驹多年倡导的“打破学科壁垒”的鲜活案例。当年他在北大开设的“数学实验课”上,学生们通过编写程序验证庞加莱猜想,这种探索精神在2025年挽救了华为的研发困境。 更值得深思的是教育评价体系的异化。2025年某教育机构的调查显示,中学生日均自主思考时间不足20分钟,而用于“应试技巧训练”的时间超过4小时。这种现象在姜伯驹看来,是对教育本质的背叛。 他回忆起1981年从伯克利讲学归来,用三年时间编写教材引入低维流形研究,培养出王诗宬等学科带头人的经历:“那时候没有KPI,没有升学率压力,有的只是对真理的纯粹追求。” 在深圳某科技园区,华为“天才少年”李昊的办公室里,堆满了拓扑学和热力学的书籍。他的团队在解决芯片散热问题时,跳出传统热传导理论,创造性地将流形概念引入热分布建模,最终使麒麟9020的功耗降低18%。 这种跨学科思维,正是姜伯驹在北大课堂上反复强调的:“数学不是公式堆砌,而是思维体操。” 2025年8月,财政部下达42.5亿元特殊教育补助资金,教育部同步调整强基计划录取规则,竞赛生优势降低36%。 这些政策变化背后,是对姜伯驹们多年呼吁的回应。正如他在与教育部官员座谈时说的:“教育改革不是加减法,而是乘法,是要让每个孩子的思维火花都能燎原。” 在上海交大的线性代数课堂上,教授正带着学生用MATLAB破解密码学难题。 当看到学生通过矩阵运算成功破译“send money”的密文时,他想起姜伯驹的话:“数学的魅力不在于答案,而在于发现答案的过程。” 这种教学模式使该班期末成绩提升4.5分,更重要的是,30%的学生主动报名参加数学建模竞赛。 姜伯驹最近常去中关村的创业咖啡馆,听年轻人讨论量子计算和人工智能。 他注意到一个有趣现象:那些在基础学科领域有扎实功底的创业者,往往能在技术瓶颈期找到突破点。这让他更加确信:“当教育回归到培养‘思考的人’,而非‘考试的机器’,中国科学的未来才有希望。” 暮色中的未名湖泛起涟漪,姜伯驹望着对岸亮起的教室灯光,仿佛看到1980年代那群为数学痴狂的年轻人。 他知道,改变不会一蹴而就,但当越来越多的教师开始像他那样,在课堂上留出“没有标准答案的讨论时间”,当家长们逐渐理解“探索未知比考上名校更重要”,那个被教育卡住的“脖子”,或许就能慢慢转动起来。 信息来源:光明日报:姜伯驹院士:学生是我们的衣食父母: 光明日报