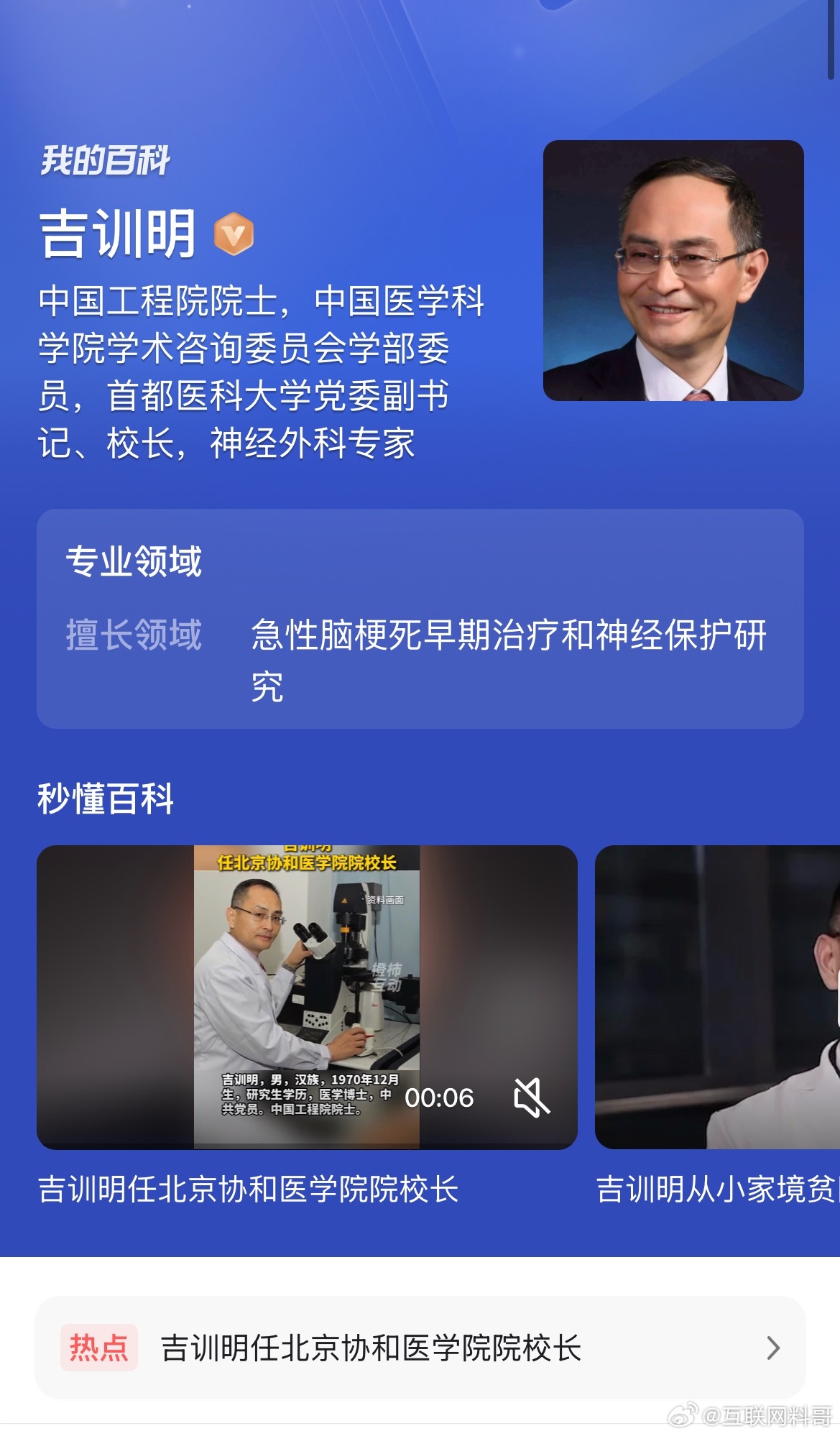

家人们,惊掉下巴!谁能想到xiao某事件竟意外捧出个“大赢家”,就是这位临近退休的首都医科大学校长吉训明!原本他都快到职业生涯尽头了,结果xiao医生这事儿,直接把他送上了兼任两所名校校长的位置,堪称职场“神转折”。[凝视] 当54岁的吉训明同时执掌首都医科大学和北京协和医学院时,他创造了中国医学教育史上罕见的“双校长”纪录。这个看似偶然的人事安排,实际上折射出当前医学界顶尖人才的稀缺现状。 2025年3月,吉训明接替饶毅担任首都医科大学校长,仅仅5个月后,他又被任命为中国医学科学院、北京协和医学院院校长。一人身兼两职,在医学教育界极为罕见。 这背后的原因并不复杂,作为神经外科专家,吉训明在脑卒中防治领域成就斐然,他主导的静脉卒中治疗方案已在临床广泛应用,团队研究成果连续登上《柳叶刀》《新英格兰医学杂志》等国际顶级期刊。 2023年他当选中国科学院院士,成为名副其实的学术权威,在医学院校管理层中,既有院士头衔又具备丰富管理经验的人才屈指可数,这让吉训明成为不可多得的人选。 院士资源的稀缺早已不是新鲜话题,全国两院院士总数不足2000人,而仅985高校年招生规模就超过20万。顶尖人才与高等教育发展需求之间的差距日益明显。 在高校校长的选拔中,院士身份往往成为重要考量因素,这并非简单的“唯帽子论”,而是因为院士通常代表着该领域的学术制高点,具备引领学科发展的能力。 但这种选人标准也带来了新问题,当院士资源有限时,高校之间的人才争夺愈发激烈。重庆大学校长王树新本科毕业于河北工业大学,厦门大学党委书记张荣出身成都科技大学,他们都通过长期科研积累实现了“逆袭”。 浙江大学校长人选曾引发争议,正是因为校内缺乏合适的院士人选,不得不从外部引进,这种现象在医学院校中更为突出,因为医学院士的培养周期更长,数量相对更少。 吉训明的“双校长”模式或许能为医学教育带来新思路,他在首医期间推动的“临床—科研—教学”三位一体模式,强调医学人才培养的实践性和创新性。这种理念如果能在协和得到延续和发展,将对整个医学教育产生积极影响。 从另一个角度看,这种人事安排也反映了医学教育资源配置的新趋势,通过一人兼任多职,可以在一定程度上缓解优质管理人才不足的问题,同时促进不同院校间的交流合作。 然而,长远来看,仅靠个别“超级校长”并不能根本解决问题,如何系统性培养既懂学术又善管理的复合型人才,如何建立更加科学的人才梯队,这些都是亟待解决的课题。 医学院校的发展需要更多像吉训明这样的领军人物,但更需要一个健全的人才培养和选拔机制。单纯依赖院士身份选拔校长,可能会限制人才选择的多样性。 当前医学教育面临的挑战不仅是人才稀缺,还有如何适应医学科技快速发展的需求,人工智能、精准医学、转化医学等新兴领域,都需要具备跨学科视野的领导者。 吉训明的成功轨迹值得深思,从一名普通医生成长为院士、校长,他的经历证明了持续学习和创新的重要性。在他的学术生涯中,既有临床实践的丰富经验,也有科研创新的突出成果。 这种“双栖”发展模式或许正是医学人才培养的方向,未来的医学领军人物不仅要在某个专业领域精深,还要具备管理能力、国际视野和创新思维。 吉训明团队开发的静脉卒中治疗技术已在全国多家医院推广应用,每年造福数万名患者。这种将科研成果快速转化为临床应用的能力,正是医学院校校长应该具备的素质。 从人才培养的角度看,医学院校需要更加注重培养学生的创新能力和实践能力。不能只满足于传授书本知识,更要培养能够解决实际问题的医学人才。 医学教育的国际化也是一个重要趋势,吉训明在国际顶级期刊发表论文的经历,体现了中国医学研究的国际影响力。未来的医学院校管理者需要具备更强的国际交流合作能力。 当然,“双校长”模式也面临现实挑战,如何平衡两所学校的发展需求,如何确保管理精力的合理分配,这些都需要在实践中探索。 不过,从目前的情况看,吉训明的双重身份为医学教育改革提供了新的可能性,通过统筹两所顶尖医学院校的资源,可能会产生1+1》2的效果。 这场人事变动也提醒我们,中国医学教育正处在一个关键的发展节点,如何培养更多具备国际竞争力的医学人才,如何建设世界一流的医学院校,这些都需要更多像吉训明这样的领军人物。 你认为医学院校校长一定要有院士头衔吗?在你看来,什么样的背景和能力对医学教育领导者最重要?如果让你设计医学院校长的选拔标准,你会优先考虑哪些因素?欢迎分享你的观点!

依依

等董毕业想接班呢,可惜事败了

HRX

临近退休?自媒体就是能造谣!不懂装懂!