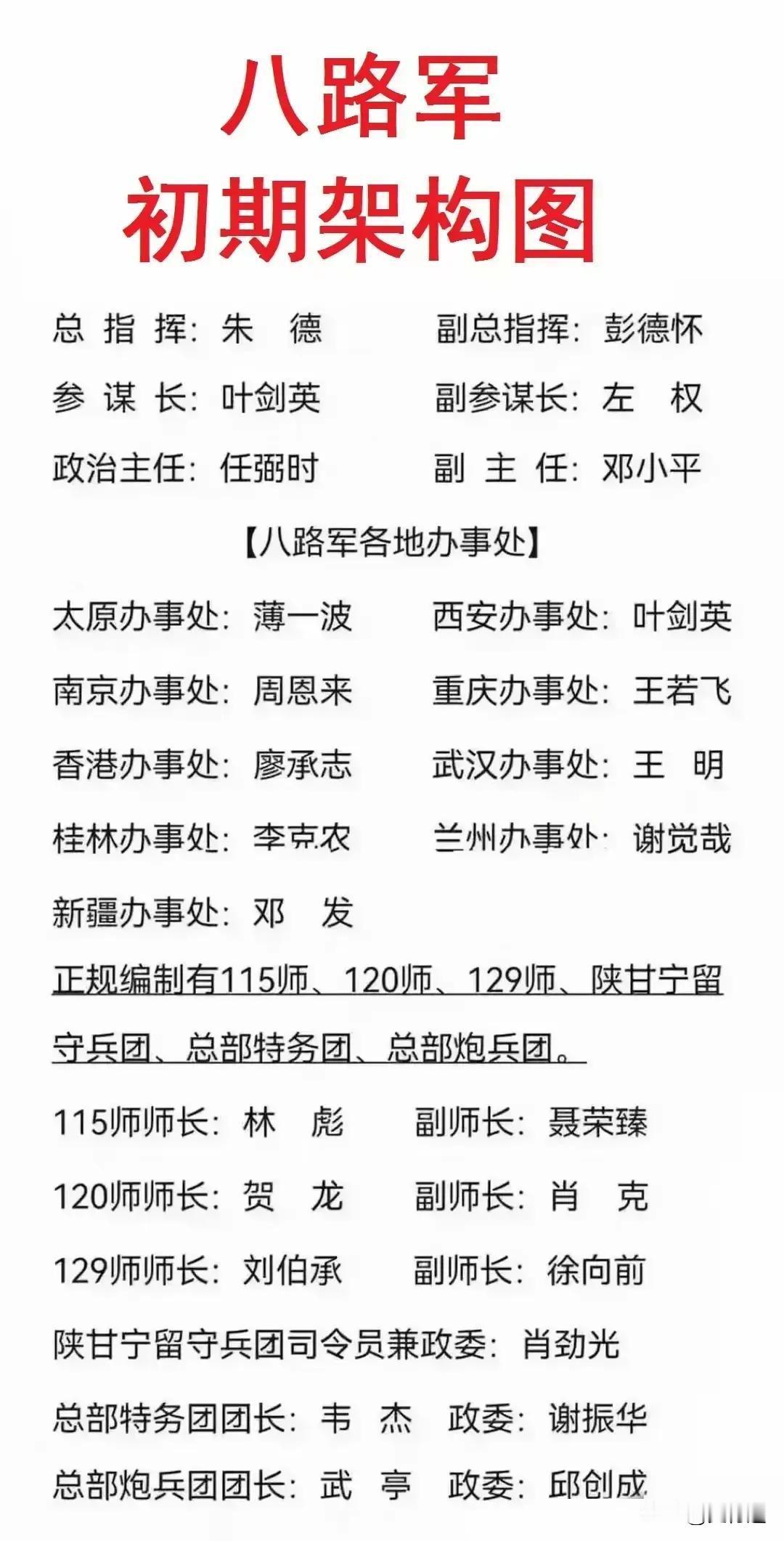

1979年,一代名将郑维山最终因为生活低头了,他给昔日领导人徐向前写了一封信,告知徐向前说目前自己的生活困难,希望能够得到帮助。随后徐向前给政治部主任韦国清打了一通电话,电话里他还怒气的说道:不要推诿,也不要来回踢皮球拉扯。 提起郑维山将军,那在军史上可是响当当的一号人物。红四方面军出来的悍将,打起仗来那叫一个“疯”,人送外号“郑疯子”。从鄂豫皖苏区打到抗日战场,再到解放战争,最后在朝鲜战场上指挥部队,可以说是把一生都献给了枪林弹雨。这样一位战功赫赫的将军,按理说,晚年生活应该是备受尊崇,无忧无虑。 1979年,刚刚获得平反、恢复名誉的郑维山,却陷入了生活困难。 这事儿听着有点不可思议,但得看当时的背景。郑维山在1971年受到冲击,被解除了北京军区司令员的职务,下放到安徽一个农场劳动。直到八年后,组织才给他平反。这八年,对于一个军人来说,是黄金岁月的流逝,对于一个家庭来说,更是实实在在的消耗。 平反后,他的职务和待遇恢复需要一个过程。可这个“过程”,对于一个急需用钱的大家庭来说,就太漫长了。郑维山将军和夫人一起,养着6个子女,家里人口多,开销自然大。当时他的工资还没完全恢复,积蓄也早已耗尽。眼看着家里就要揭不开锅了,这位在战场上从没皱过一下眉头的硬汉,第一次感到了窘迫和为难。 怎么办?找谁说?跟组织反映吧,程序一道一道走下来,不知道要等到猴年马月。郑维山思来想去,最终,他决定给一位老领导、老战友写封信。这个人,就是开国元帅徐向前。 写这封信,对郑维山来说,绝对是万不得已。军人的骨气和骄傲,让他很难开口向人求助。这封信,字数不多,但字里行间,满是一个老兵的辛酸和无奈。他没有过多抱怨,只是陈述了自己家庭的实际困难,希望老首长能帮着过问一下。 这封信,就像一颗投入平静湖面的石子,很快就送到了徐帅的案头。 徐向前元帅,他一向为人正直、刚正不阿,尤其爱护自己的部下。他和郑维山是老相识了,从红四方面军时期就是上下级,几十年的战火考验,那份战友情比金子还真。看到自己曾经的爱将,一个为共和国流过血、立过功的将军,晚年竟然落到如此地步,徐帅心里的火一下就上来了。 这不是钱的事,这是一个功臣的尊严问题,也是一个系统的良心问题。 徐帅没有片刻耽搁,他直接抓起了桌上的红色电话,把电话打给了时任总政治部主任的韦国清。 电话接通后,徐帅的语气里压着一股怒火,开门见山,没有半句客套。他把郑维山的情况简单说了一遍,然后用不容置疑的口气说道:“郑维山同志为党工作这么多年,现在他有困难,我们不能不管。你们要尽快解决他的问题,不要推诿,也不要来回踢皮球拉扯。” 这句话,掷地有声。 徐帅的愤怒,正是对这种不作为、慢作为的官僚作风的当头棒喝。他作为元帅,完全可以走程序,写个批示,让下面慢慢办。但他没有,他选择用最直接、最有效的方式,一通电话打过去,就是要告诉下面的人:这件事,马上办,立刻办,不能拖! 韦国清接到这通电话,心里咯噔一下,他深知徐帅的脾气,更明白这件事的分量。他当即表态,马上调查,尽快落实。 果然,元帅出马,雷厉风行。没过多久,相关部门就迅速行动起来,郑维山将军的工资待遇和生活问题很快得到了妥善解决。一场本可能被淹没在文山会海里的“小事”,因为一封信和一通充满怒气的电话,画上了圆满的句号。 徐帅的那个电话,打穿了僵化的程序,打通了人与人之间最质朴的情感连接。他维护的,不只是郑维山一个人的待遇,更是千千万万个老兵的尊严和荣誉。他用行动诠释了什么叫“为战友负责”。 郑维山将军的遭遇,在那个特殊的年代,并非个例。正是这些“小事”的不断累积和暴露,才推动了我们制度的完善。2018年,咱们国家专门成立了退役军人事务部,这就是一个巨大的进步。从国家层面,用一个专门的机构来保障退役军人的权益,让他们“离军不离心”,感受到实实在在的关怀。 这个事儿告诉我们,再完美的制度,也需要有温度的执行者。 徐帅的怒火,就是那份宝贵的“温度”。它是一种担当,一种情义,一种确保系统正常运转的“纠错机制”。 如今,郑维山将军和徐向前元帅都已作古,但他们留下的这段往事,就像一面镜子。它照出了过去的不足,也照亮了未来的方向。一个懂得感恩和尊重英雄的民族,才是有希望的民族。