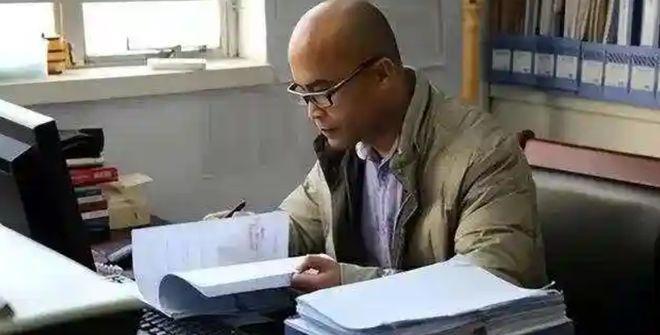

1995年,山东高三男孩租不起房,每天走30公里上学,一女子说:“来我家住,不收钱!”男孩考上中国人民大学,在北京当公务员!6年后,女房东病重,男孩竟辞职回乡亲自照顾! 朱学秀把院子里那间闲置的屋子推开,对朱观景和同伴说可以住进来时,两个少年的心几乎同时一震,没有多余的问话,也没有任何条件,老人就这样把本就清苦的家分出一半给他们。 朱观景当时怔立在原地,心里涌出的不是轻松,而是一股沉重,他明白这是别人无偿的善意,更是一份无法推辞的托付。 朱观景的家庭在村里算是最贫困的一类,父母都是普通农民,常年靠几亩薄地维持生计,收入勉强够一家人糊口,更别说供孩子读书。 兄妹几个从小就懂得节省,衣服常常是大的穿过小的再接着穿,贫寒的环境让朱观景养成了坚韧的性格,他明白想要跳出困境,唯一的办法就是通过读书。 他早早懂得成绩对自己意味着什么,每一次考试,他都像是在为未来争取一次喘息的机会,进入高三后,学习负担骤然加重。 家里距离学校太远,他每天骑行往返三十公里,光在路上就要消耗四个小时,起初他还能坚持,可随着复习进度加快,身体和精力明显跟不上。 和几个同样条件拮据的同学商量后,他们决定在镇上合租,几个人凑钱,尽量找最便宜的房子,为了省钱,他们把生活费压到最低,甚至常常只吃馒头和咸菜,水也是从井里打来存着喝。 可就算这样,手里攥着的钱仍不足以交房租,走投无路之下,他们抱着试试看的心态,一户户敲门询问,直到朱学秀开门,耐心听完他们的处境后,意外地把屋子腾了出来。 她没有要分文房租,还说让他们安心学习,少年们一时间不知道该如何回应,只是频频点头,心里暗暗记下这份难以言说的恩情。 搬进朱学秀家后,生活条件虽然依旧简陋,但比起每天奔波,已经好上太多,朱学秀经常给他们煮饭,天冷时在床上铺上厚厚的麦秸,遇到节日就准备一桌热乎的饭菜。 她并不富裕,甚至生活拮据,可仍然把仅有的东西拿出来与他们分享。朱观景心里清楚,这样的付出并不轻松,他更加用功,每一次考试都力争上游。 到高考前夕,他的成绩已经稳居全县前列,最终的结果没有让任何人失望,朱观景以第一名的成绩考入中国人民大学,消息传来,朱学秀难得露出久违的笑容。 她没有豪言壮语,只是默默收拾屋子,把为孩子们准备的行李放好,临别时,她把多年攒下的积蓄递给朱观景,那是她全部能拿出的东西。 大学四年,朱观景没有浪费时间,他明白自己背后承载的不仅仅是家庭,还有那份沉甸甸的恩情,毕业后,他进入北京的劳教局工作,成为体制内的青年干部。 生活逐渐稳定,他开始从工资里拿出一部分寄回去给朱学秀,补贴她的生活,也资助那个年幼的孙女上学。 他从不张扬,甚至没有对家里人提起,他只是默默把这份责任当成自己必须履行的义务,多年过去,朱学秀也渐渐老去。 她的生活并未因孙辈的缺失而彻底崩溃,因为这个曾经受她庇护的少年,始终在默默撑着她的家。 老人心里清楚,这种回馈不是理所当然的,她时常对邻里说,自己当初做的只是一件再普通不过的小事,却没想到会换来这样的情谊。 2001年冬天,朱学秀突然病倒,检查后确诊为严重的心脑血管疾病,她频繁晕倒,家里只剩下八岁的孙女勉强照看,噩耗传到北京时,朱观景立刻赶回。 推开门的一瞬,他看到床上虚弱的朱学秀,以及在厨房慌张忙碌的小姑娘,那一刻,他心头涌起的不是恐惧,而是一种无可逃避的责任。 回到北京后,他整整思索了三个月,最终递交辞职信,放弃稳定的工作并回到乡下,从此专心照顾朱学秀和她的孙女。 他用积蓄修缮了老宅,每天亲自照顾老人起居,老人病情严重时,他彻夜守护,端药喂水,甚至最辛苦的护理工作也独自承担。 为了医药费,他花光了所有积蓄,还四处借债,与此同时,他承担起抚养孙女的重担,送她上学,辅导功课,让这个家庭没有因为灾难而彻底崩溃。 几年后,朱学秀的病情奇迹般好转,生活逐渐恢复平稳,朱观景也没有放弃自己的未来,他考入中央民族大学读研,之后进入临沂市兰山区法制办公室工作,凭借踏实的作风逐渐担任科长。 他组建了家庭,妻子是他大学的老师,两人一起照顾朱学秀,一起抚养孙女,朱学秀晚年安稳,常常对人说自己并不孤单,因为有个孩子一直在身边守护。 她清楚,自己的善意不仅改变了一个少年的命运,也在无形中给了自己一个完整的晚年。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!